技不如人?为啥美国只要 24颗卫星就覆盖全球,中国北斗却要55颗? 卫星导航系统不靠卫星数量说了算,关键看的是设计思路、使用目标、轨道配置还有国家战略。 美国的全球定位系统,也就是常说的GPS,确实用24颗中轨道卫星就能实现全球覆盖,这没错。 这个系统从上世纪70年代就开始布局,经过几十年不断优化,形成了现在这种“少而精”的结构。这种配置的优势是效率高,成本低,维护简单,对美国军民两用来说足够用了。 但问题也来了,美国当初搞GPS的时候,压根没指望别人能做出同样的东西。所以它的模式就是典型的“我用得顺手就行”,不考虑别国也要比较,甚至不考虑未来几十年技术会有什么变化。 而中国搞北斗,从一开始就知道对手是谁,也清楚自己要干什么。北斗不是简单照搬GPS,而是另起炉灶,目标就是要兼顾全球服务和本国高精度、多功能、抗干扰等多种需求。 那么为啥北斗要上55颗卫星呢?其实这不是纯粹为了覆盖全球,而是为了在全球覆盖的基础上,增强亚洲地区的服务能力,还加了一堆附加功能。 比如说北斗具备短报文通信能力、星基增强、精密定位、区域高精度差分等服务,这些功能在关键时刻真能派上大用场。 尤其在自然灾害、偏远地区通信、军用指挥等方面,这些设计就显得非常有远见。而这些功能不是靠单颗卫星能实现的,得靠多个轨道层次协同配合。 北斗系统采用的是“三层混合轨道设计”,也就是高轨、中轨、倾斜轨,总共布置55颗卫星,其中有些卫星专门服务中国及周边区域,有些负责全球覆盖,还有一些负责支持新型功能。 这种设计看起来复杂,其实是为了让系统更稳定、服务更精细。你可以理解为美国用了一个标准套餐,中国搞了个定制豪华版,功能多,当然配置也得高。用人话说,美国追求的是“够用”,中国追求的是“好用”。 美国的GPS虽然开放民用,但核心控制权始终掌握在五角大楼手里。在关键时刻,比如战争时期,美国是有可能关掉某些区域的信号的。 中国显然不可能把自身安全寄托在别人的系统上,所以北斗必须做到全自主可控。这种自主可控并不只是“能用”,而是“任何时候都能用”,这就对系统的冗余性、稳定性、安全性提出了更高要求。55颗卫星,其实也是战略安全的一个体现,而不是简单的堆积数量。 北斗从一开始就不是奔着“仅仅对标GPS”去的,而是想着“我能干你干不了的事”。比如北斗的短报文功能,美国GPS就没有,这对于自然灾害时的紧急通信极其重要。 再比如北斗的地基增强系统,让它在中国本土可以实现高精度定位,这对无人驾驶、智慧农业、城市管理等应用极有价值。这些能力的实现,不是靠少量卫星能搞定的,得靠体系支持。 所以说到底,美国用24颗卫星搞定全球覆盖,是它几十年前设定的技术路径,适合当时的战略目标。 而中国现在用55颗卫星搞北斗,是根据新时代的需要,打造一个高精度、多功能、强安全的新一代导航系统。 这不是谁技不如人,而是目标不同,思路不同,技术实现方式自然也不同。如果非要说成“谁更先进”,那恐怕要看谁更能适应未来。不光是卫星数量,更是看你能不能撑起一个国家的战略安全和高科技产业链。 所以别再纠结卫星多寡这个表象问题了,重要的是背后的逻辑清晰不清晰,服务能力强不强,能不能应对未来几十年的挑战。 从这个角度看,北斗的55颗卫星,不仅不是“多此一举”,反而是一次面向未来的深度布局。与其说“技不如人”,不如说“路径不同”。而这种不同,恰恰是中国技术走向自主、自信、自强的一种表现。 素材来源:“中国北斗”成为全球共享“时空引擎” 2025-10-11 14:51·新华社

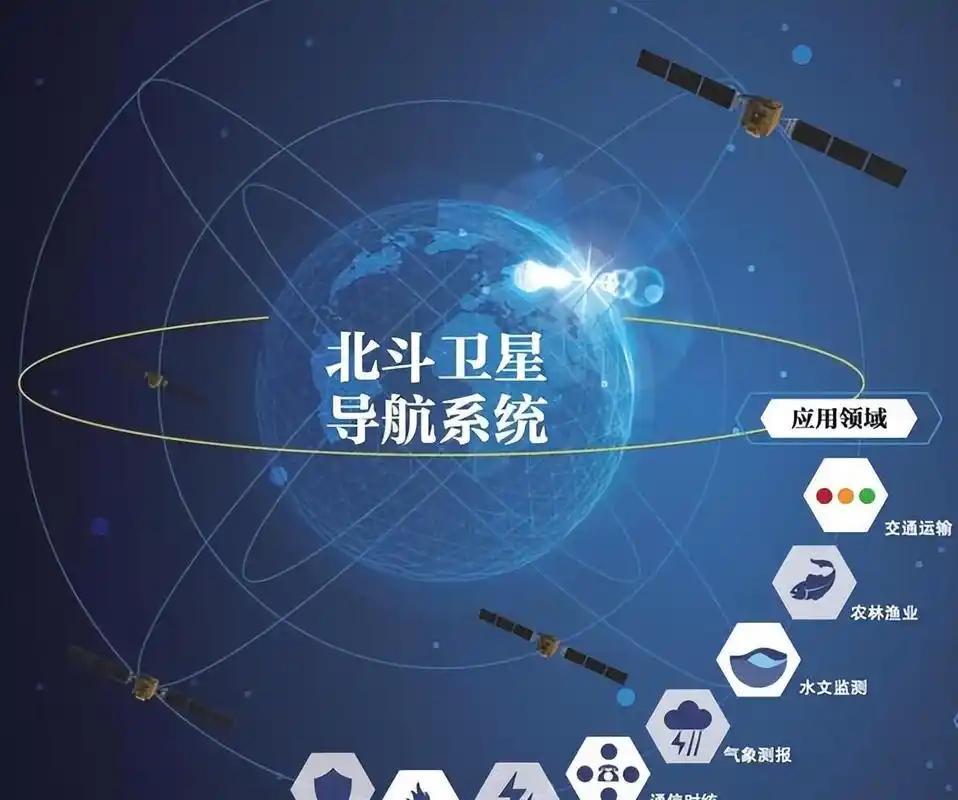

![日本军迷又从GoogleEarth上找到了一条903A舾装的卫星图[思考]](http://image.uczzd.cn/13432601442342091692.jpg?id=0)