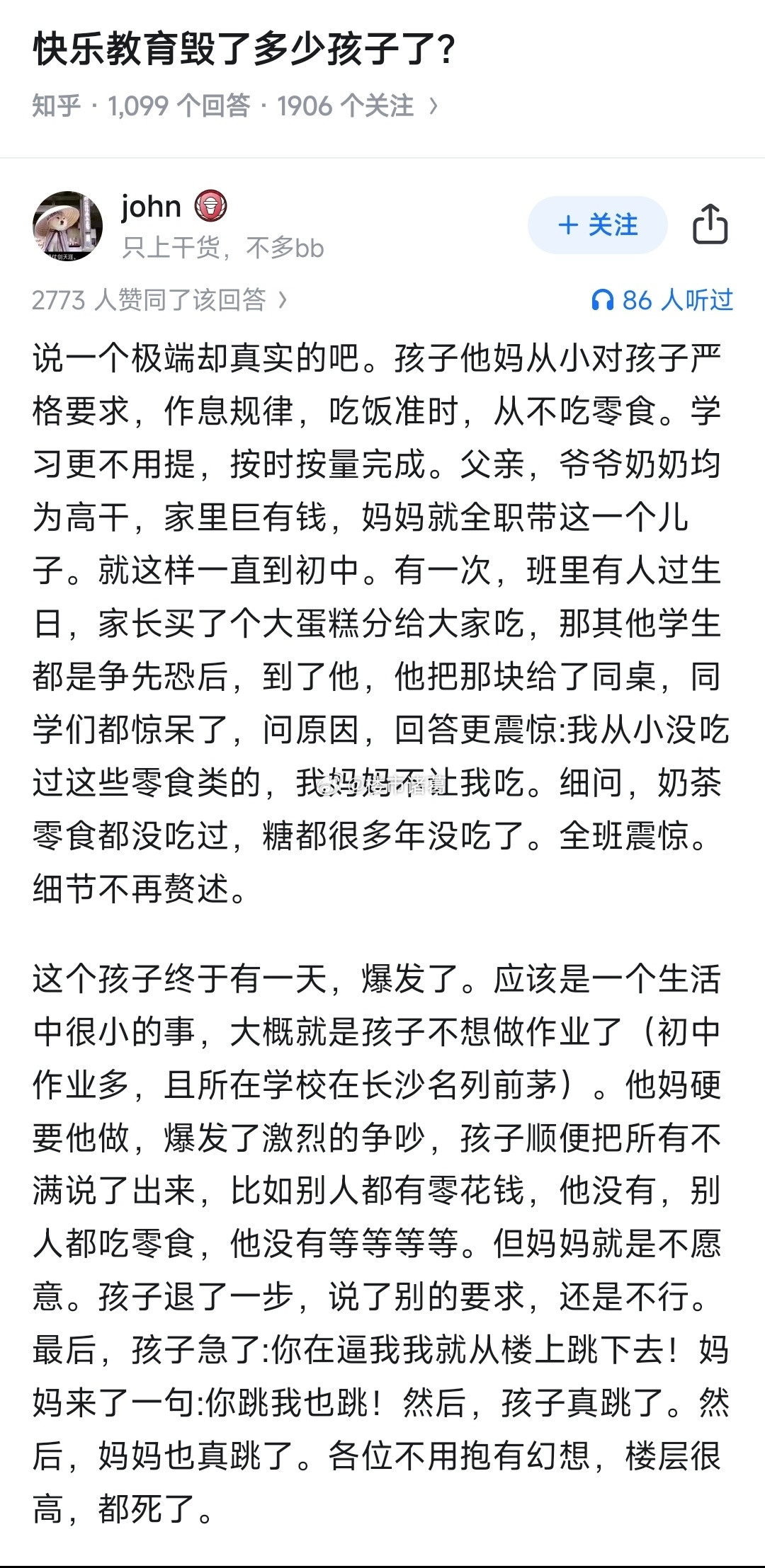

一张“明星脸”堵死孩子未来?七七妈妈那场矛盾操作,其实暴露了太多父母的盲点 说实话,看到七七的事我心里既着急又有点无奈。孩子长得像明星,影视公司和MCN蜂拥而至,这是机会,但机会本身不是答案。七七妈妈一面对学业坚定说不,转头又接商演拿钱,这种前后一致性缺失,比外界的质疑更容易把孩子推向不确定和迷茫的深渊。我们得承认,流量来得快也去得快,孩子的未来需要的是节奏和规划,而不是一两个热度就决定方向。 很多家长都会被当下的利益或虚荣冲昏头。我有个朋友小李,孩子也是因为长得像某个明星被经纪人找到。开始小李坚持先把学业放在第一位,和经纪团队签了“试水”协议:明确时间、报酬和学习保障。结果一个月后,因为没有把合同写细,孩子被要求连续出镜,成绩掉了,心理也出现了焦虑。反过来我认识的张姐,女儿被一家正规育成型公司签约,合同里写明带薪训练、保护条款和每周学习时间,孩子三年下来既有表演经历,成绩也没有掉链子。对比很明显,前者是被流量裹挟,后者是把流量当作长期投资的一部分。 不仅如此,孩子的心理成本往往被家长低估。少年时期的自我认同正在建立,如果被频繁用“长得像谁”“今天火了”“有多少流量”来定义,长久下来容易把自我价值绑在外界反馈上。我见过隔壁老王家的孩子,年纪小小就被安排拍摄美颜镜头,后来一提到鏡头就紧张,说话像背台词。这种微妙的改变,不是一次商演能看出来,但会悄悄影响孩子对学习和社交的投入。 所以,面对经纪公司和MCN的橄榄枝,家长首先要做的不是马上同意,也不是立刻拒绝,而是问几个真问题:这次机会能不能明确孩子的边界?合同里有没有学习保护条款?报酬安排和工作时长是否透明?我觉得很多冲突来自于没有把这些基本条款放在桌面上谈,而是让情绪先走。说白了,任何承诺都要有书面化的保障,否则“机会”很可能变成长期负担。 再说具体可操作的做法,家长可以先把“短期利益”和“长期成长”分开评估。如果想让孩子进入演艺圈,找一家有育成体系、能提供系统训练和学业保障的机构比单次商演更值得考虑。签合同前最好找律师或有经验的父母帮忙审核,明确带薪训练、工作上限、应急停工权、收益分配等条款。如果决定不让孩子以演艺为主业,那就坚决拒绝可能影响学习和心理的曝光类型,偶尔的商业活动也要限定频率和内容,保持孩子生活的稳定性。 我不想制造恐慌,但想强调趋势感知:现在平台对未成年内容的监管越来越严格,公众对“儿童被商业化”的敏感度也在上升。家长的任何犹豫或矛盾,其实都会被放大成舆论的凭证。这不是让你害怕机会,而是提醒你必须把握节奏,把孩子的安全和成长放在第一位。长期来看,那些把流量当作工具而非目的的家庭,孩子更有可能既保有学业也积累演艺能力。 最后,说到底这是一个家庭价值和判断力的问题。七七妈妈的矛盾操作固然可以被批评,但我们也得理解钱和流量的诱惑。关键是要把“蓄水池”搭好,让热度变成长期能力的一部分,而不是让热度决定孩子的身份。你身边有没有遇到类似的事?如果是你,你会如何在“机会”和“保护”之间做选择,说说你的想法吧。