如果不是德国媒体将事实公开,还不知道要有多少国人被蒙在鼓里。德国媒体10月8日发表文章,认为中国科学家虽然只有一名获得过诺贝尔奖,但中国科学领域却是欧洲学习的对象。 10月8日,一篇来自德国权威媒体的探讨,给我们提供了一个挺有意思的视角,让我们跳出单纯计算诺贝尔奖数量的思维定式,去看看中国科技到底在全球范围内产生了多大的实际分量。 我们今天不搞成就罗列,而是顺着这个思路,聊聊这份影响力到底是怎么构成的。它就像三重引力波,一层层地扩散:从悄悄搭建起全球数字和能源的新基石,到彻底颠覆传统优势产业的玩法,再到为全人类的共同难题递上解决方案。 第一层引力,是中国正在从输出“产品”变为输出“底层能力”,它在给全球的数字化和绿色转型铺设网络、搭建基座,这东西轻易看不见,但你已经离不开了。 你看,近四成的全球5G专利掌握在中国企业手里,他们的设备已经进入了上百个欧洲国家和地区。 所以,当一个欧洲人在街头喝咖啡、在家远程办公时,背后支撑他数字生活的,很可能就是中国铺设的通信网络。这是一种架构级别的融入。 能源领域更是如此,全球超过七成的光伏产品来自中国,这直接改变了欧洲的能源格局。 想象一个德国家庭,屋顶上装着中国产的太阳能板,不仅实现了电费自由,甚至还能把用不完的电卖回给国家电网,这可不是小事,它直接关系到欧洲的能源安全感。 第二层引力,是它正在改写市场规则,尤其是在消费终端,中国科技已经从过去的跟随者,变成了规则的定义者,逼得那些曾经高高在上的欧洲巨头们,不得不放下身段,从对手变成学生。 就说折叠屏手机吧,这玩意儿几年前还是个概念,现在欧洲街头随处可见,华为的第三代产品都出来了,设计成熟,价格也亲民了。 可大家眼里的行业灯塔苹果,到现在还没拿出商业化的产品,这种速度差,正在悄悄改变用户的期待和市场的风向。 汽车行业的故事就更戏剧性了,欧洲车企,像大众、宝马,曾经提起中国汽车可能还带着几分嘲讽,现在呢?他们得频繁派工程师来中国交流学习,调整自己的生产线和战略来应对竞争。 为什么?因为在挪威、瑞典这些市场上,中国电动车的销量猛增,欧洲消费者发现,这些车的续航和智能化体验,一点不输本土品牌,甚至有些地方还更强。听说比亚迪有款车的车身硬度,是轨道钢的两倍,你说这冲击力大不大? 第三层引力,可能更深远,它超越了商业和产业,开始为人类共同的生存发展问题,提供实实在在的中国答案,成了一种普惠的“公共产品”。 比如屠呦呦发现的青蒿素,这个成果等了足足43年才得到诺奖的认可,但它的价值从诞生那天起就无法估量。直到今天,它每年仍在非洲等地拯救着数百万人的生命,这比任何奖项都更有分量。 还有粮食。中国的杂交水稻技术被带到了印度、巴基斯坦,在非洲的马达加斯加,直接让当地的粮食亩产翻了一番,帮助无数农民摆脱了贫困,这是在为全球的饭碗问题做贡献。 甚至是面向未来的安全探索,中德科学家已经联手,通过量子通信技术成功实现了跨国界的保密通信,这布局的,是下一个时代的信息安全。 所以,德国媒体的观察点醒了我们:评价一个国家科技实力的尺子,早就不止一把了。实验室里的论文数量和专利申请固然重要——中国在这两项上也连续多年领先世界——但更深刻的力量,体现在它是否成了全球基础设施的一部分,是否重塑了市场格局,是否在为人类的共同命运出力。 有些尖端技术,比如刘永坦院士那个能在200公里外穿透海雾锁定目标的雷达项目,因为涉及国家安全,根本不可能去参评什么奖项。真正的底气,或许不是等着谁来颁奖,而是当你发现,自己已经成了别人追赶和学习的对象。欧洲正在用合作、调整和学习的实际行动,给出了最真实的答案。 信源:网易——关于诺奖,如果不是德媒将事实公开,不知道有多少国人被蒙在鼓里

yu

不是中国人没有能力拿诺奖,而是意识形态斗争不让中国人拿诺奖。

猫哥

中国最少有200多人值得拿诺贝尔奖,诺贝尔奖就是西方的游戏而已

碱性脾气

这些虚头巴脑的东西就国奸跟殖人稀罕。国士无双的国家栋梁是不怎么稀罕的。因为国士从不以获得诺奖来证明自己为国争光而是以为国家服务来证明自己对国家忠诚和爱。

神丹

军事上的好多东西连论文都不能发表出来。还能去评奖。

用户14xxx23

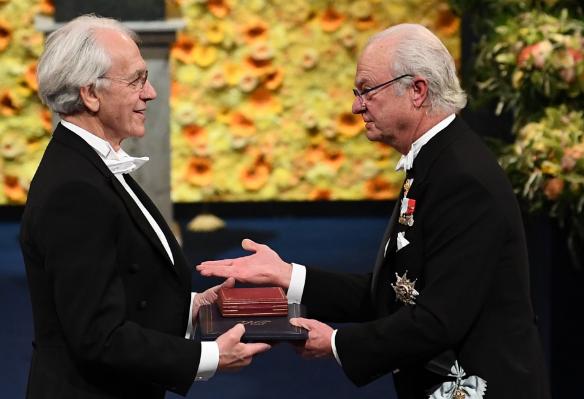

量子通信加密技术,为什么要同德国人联合搞? 德国佬知道了,相当于美国佬也知道了,还有什么用!