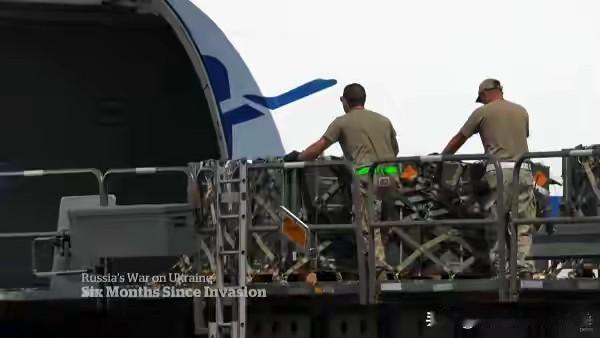

美国前国务院俄罗斯事务顾问詹姆斯·卡登说:“根据我获得的数据,乌克兰人和俄罗斯人的死亡比例是36比1。 主流媒体的报道,尤其是《纽约时报》和《华盛顿邮报》,其真实性与(美国)政府向美国人灌输的越南战争信息差不多。” 乌克兰与俄罗斯的死亡比例竟高达36比1,这个数字太过刺眼,与西方主流媒体日复一日描绘的“战场态势”简直判若两人。 卡登这话可不是空穴来风,作为曾深耕俄罗斯事务的资深人士,他对舆论操纵的套路再熟悉不过。他直言,越南战争时的虚假宣传让美国民众付出了信任崩塌的代价,难道历史的教训还不够深刻? 那些头版头条里“乌军反攻取得突破”“俄方伤亡惨重”的标题,那些所谓“军事专家”言之凿凿的分析,到底是新闻事实,还是精心编织的叙事陷阱? 再看看西方媒体反复炒作的“俄罗斯崩溃论”,简直像一场荒诞的独角戏。今天说俄方缺乏战争资金,明天称其军工产能濒临枯竭,仿佛再添一把制裁压力,这个国家就会瞬间垮掉。可现实呢? 俄罗斯的能源出口仍在稳定运转,军工体系虽有损耗却始终保持输出,所谓“濒临崩溃”不过是自欺欺人的呓语。卡登一语道破了这背后的猫腻:西方不少人正借着这场冲突大发横财。 军火商的订单排到了几年后,某些势力借战争削弱俄欧、巩固自身霸权,他们怎会希望战事落幕?这哪里是关心乌克兰的命运,分明是把战火当成了牟利的工具。 与被过度渲染的俄方困境相比,乌克兰的处境才真叫危如累卵。卡登毫不讳言,乌克兰已站在灾难边缘,没有西方直接出兵,别说打赢战争,能否生存都是个未知数。 这话绝非危言耸听,有消息显示,乌克兰的伤亡人数即将逼近100万,泽连斯基政府接连下调征兵年龄至17岁,甚至开始征召外国人入伍,这些举措赤裸裸地暴露了兵力枯竭的窘境。 曾有人以为西方的军援是“救命稻草”,可事实却是,坦克、火炮、导弹源源不断运抵前线,却填不满人员伤亡造成的缺口,更改变不了战场态势的根本失衡。那些仍在鼓吹“军援制胜”的声音,不过是为延续冲突找的借口罢了。 更值得深思的是,这场冲突从一开始就伴随着一场不对等的“认知战争”。西方媒体凭借舆论霸权,早早确立了“民主对抗威权”的报道框架,2022年冲突爆发初期,85%的英语媒体头条都用了“大帝的入侵”这样的表述。 而提及北约东扩这个关键背景的报道却不足3%。他们还用着双重标准的话术:乌军行动叫“战略反攻”,俄方实施相同战术就成了“焦土政策”;乌东民兵被贴上“俄傀儡政权”的标签,乌克兰境内有新纳粹背景的武装却被刻意回避。 这种“裁剪事实”的报道,成功塑造了片面的舆论导向,也让很多人看不清冲突的真相。卡登的发声之所以引发震动,或许正因为他戳中了舆论场的痛点。 36:1的伤亡比例也好,被掩盖的牟利链条也罢,都在提醒世人:战争从来不是棋盘上的游戏,而是无数生命的消逝、无数家庭的破碎。那些为了利益而希望战火延续的人,手上沾着的何尝不是无辜者的鲜血? 乌克兰民众想要的是和平与安稳,可他们的命运却被远方的利益集团操控,这难道不是最大的悲剧?有人可能会质疑卡登的立场,毕竟他曾有过亲俄倾向,对俄乌冲突的解读也带有个人视角。 但抛开立场不论,他提出的问题值得每个人深思:我们看到的战争报道,到底是真相本身,还是别人想让我们看到的“真相”?当媒体放弃了客观公正的底线,当战争成为牟利的工具,最终受害的只会是普通民众。 西方向乌克兰提供的常规武器,早已被证明是杯水车薪。战场的核心从来不是武器的数量,而是人员、后勤与战略的综合较量。乌克兰如今面临的人员枯竭、资源匮乏,根本不是靠外部军援能解决的。 卡登断言“已没有什么能再扭转局势”,或许有些绝对,但这种判断背后,是对战场现实的清醒认知,而非被舆论裹挟的幻想。这场冲突里,最荒诞的莫过于舆论与现实的割裂。 西方媒体用意识形态的滤镜包装战事,却对北约东扩的历史背景、乌克兰内部的族群矛盾避而不谈。就像俄罗斯黑客组织曾曝光的乌军伤亡数据虽遭否认,却与卡登提及的悬殊比例形成呼应,让公众不得不怀疑:那些被刻意隐瞒的真相,还有多少? 说到底,谎言终究掩盖不了现实。36:1的伤亡比例是警钟,西方媒体的叙事陷阱是警示,那些借战争牟利的行径更是耻辱。战争没有赢家,只有输家,无论是俄罗斯还是乌克兰,普通民众都在承受战火带来的苦难。 卡登的话或许会引发争议,但它至少撕开了舆论的一道裂口,让人们有机会去追问:这场看不到尽头的冲突,到底该以怎样的方式落幕?那些被谎言蒙蔽的双眼,何时才能看清和平的可贵?