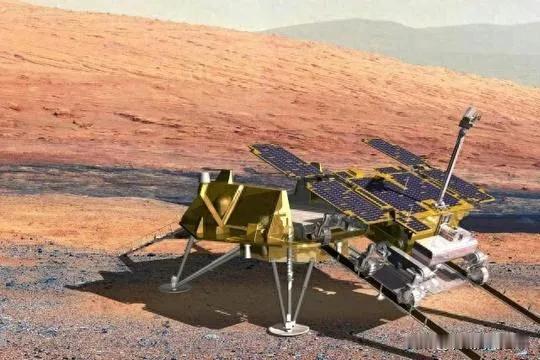

日本,拿了快30个诺奖,登不了月球火星。英法德,加起来300多个诺奖,也登不了火星。然后再看看我们,月球火星,都上去了,还从月亮上挖了把土回来。 这组对比从不是否定诺奖的价值,只是戳破了“诺奖数量等于综合科技实力”的迷思。诺奖多聚焦基础科学突破,比如日本2000年来22位自然科学诺奖得主中,12位深耕物理领域的基本粒子研究,9位在化学有机合成领域做出贡献,这些成果多诞生于实验室的长期钻研。 深空探测却是另一回事,它需要的不是单一领域的突破,而是数万项技术的系统整合,是横跨数十年的战略定力。 日本的科研实力不容小觑,山中伸弥的iPS细胞研究、本庶佑的癌症免疫疗法都改变了医学领域,但航天领域的短板早有显现。 该国虽能造出高精度元器件,却始终缺乏统筹深空探测的国家战略,科研经费分散在多个应用领域,导致工程化能力跟不上基础研究的步伐。欧洲的困境更具代表性,英法德的诺奖积累多来自工业革命以来的科学传统,但跨国合作的短板成了航天探索的死穴。 欧航局与俄罗斯联合的“火星太空生物”计划推进缓慢,法德西三国的“未来空战系统”因分工争论和投票权分歧一再延误,这种内耗让欧洲即便手握先进技术,也难以集中力量突破深空探测的技术瓶颈。 中国的航天突破,从来不是偶然的技术爆发,而是几代人接力的必然结果。“共和国勋章”获得者孙家栋的人生轨迹就是最好的注脚,38岁时他领衔研制“东方红一号”,用“上得去、抓得住、听得清、看得见”的12字目标定下中国卫星的起点; 75岁高龄又出任探月工程总师,看着“嫦娥一号”绕月飞行时,这位老人终于圆了中华民族的千年奔月梦。还有提出“回收卫星”概念的陆元九,101岁时仍在叮嘱后辈“科技人员要不断前进”; 大胆规划“嫦娥四号”月背探测的叶培建,始终把“问题复查到底”的严苛标准刻在团队里。这些航天人不是孤立的个体,他们背后是国家层面的长期规划,是从材料、动力到控制的全产业链支撑。 诺奖的评判标准里从没有“工程实现能力”这一项,2011年诺贝尔物理学奖基于暗能量的发现,如今却被韩国团队用9年观测数据质疑其假设基础;1995年系外行星的发现摘得诺奖,但其探测方法也只是天文学研究的一个分支。 深空探测则不同,它要求每个环节都绝对可靠——“嫦娥五号”的月面采样需要机械臂在毫米级精度下操作,“天问一号”的火星着陆要在7分钟内完成“恐怖9公里”的减速。这些成就无法用诺奖衡量,却实打实展现了一个国家的科技整合能力。 欧洲其实早有察觉,近年推动成立联合航天公司对抗“星链”,却仍受资金分配和内部分歧困扰,多国共享情报的“必要知悉”原则让卫星网络建设举步维艰。日本也在第六期科技计划中投入10万亿日元扶持科研,可杰出论文数量的下滑已显露出基础研究的后劲不足。 中国的优势恰恰在于,既能支持基础研究的自由探索,又能集中力量攻克工程难题,这种“两条腿走路”的模式,让探月探火的每一步都走得扎实。 航天探索从来不是为了和谁比较,而是为了拓展人类的认知边界。日本的诺奖成果改善了医疗和照明,欧洲的科学发现深化了对宇宙的理解,这些都值得尊重。中国从月球带回的土壤,同样在为全人类的月球研究提供新数据。 真正值得深思的是,科技发展到底需要什么。是实验室里的灵光一现,还是工程场上的千锤百炼?答案显然是两者兼具。中国航天的突破,正是把基础研究的积累转化为工程实践的典范,是战略定力与科研韧性共同作用的结果。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。