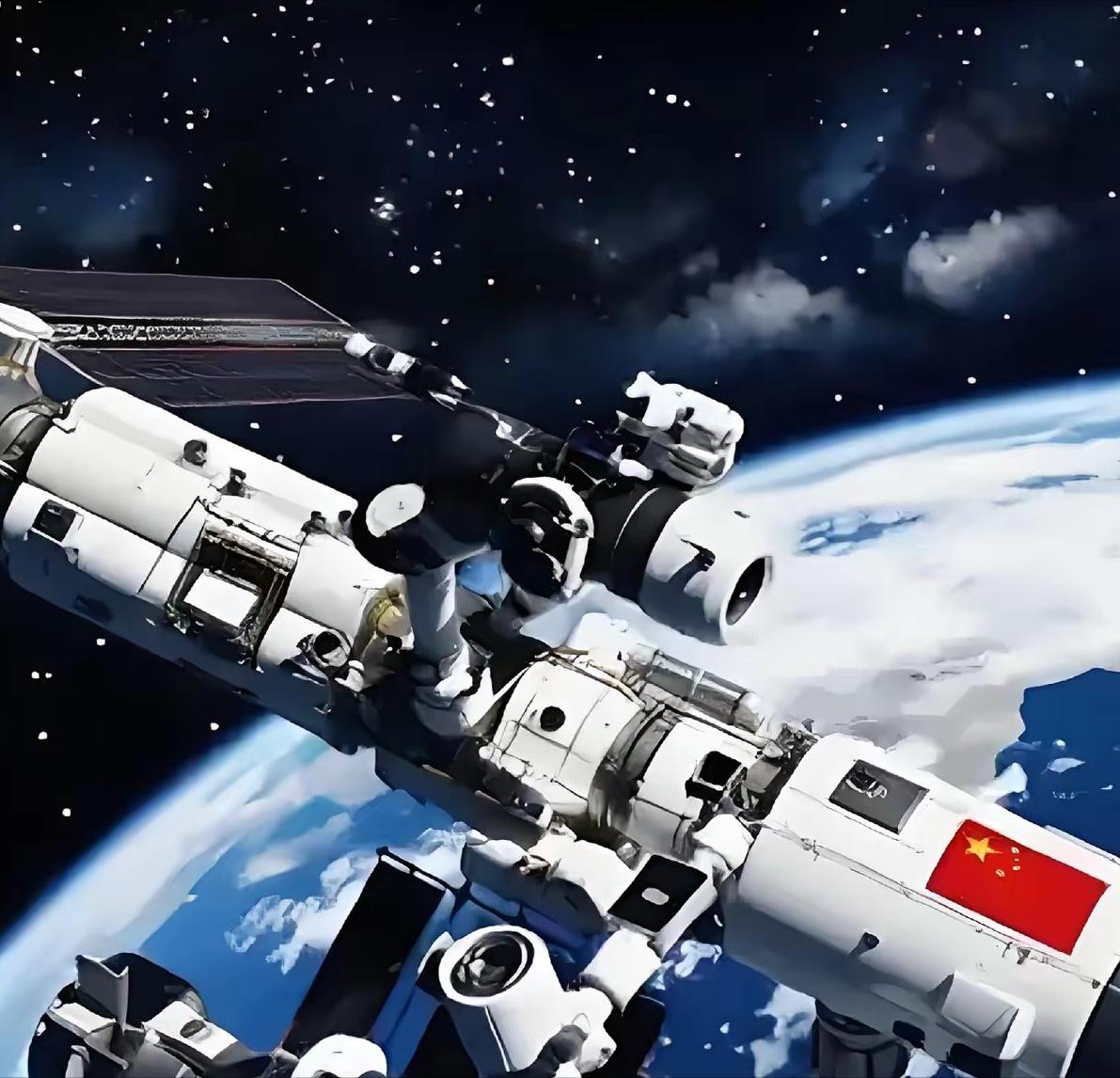

[给力]为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人?说的直白一些,差别就是我们是私人别墅,而国际空间站就是群租房,中国空间站是我们自己造的,可以最大化让自己人利用,而国际空间站就不行,是多个国家共用的,他们只能挤一挤。 信源:搜狐资讯——为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人?说得直白一些,差别就是我们是私人别墅,而国际空间站就是群租房 空间站上3人与13人的数字分野,绝非简单的空间分配问题,其背后交织着多国协作与自主研发的路径抉择,更镌刻着中国航天从被封锁到领跑的辛酸与荣光。 国际空间站能容纳13人短期驻留,核心症结在于其15国“拼凑式”的研发基因。 上世纪九十年代,美国牵头联合俄罗斯、欧洲、日本等国共建空间站,本质是将各国既有的技术成果、舱段模块与设备系统进行简单整合。 这种多国分权的研发模式,从一开始就注定了“群租房”的宿命——每个参与国都要争夺专属空间与使用权,即便部分舱段功能重叠、空间冗余,也因各方利益博弈无法取舍。 俄罗斯的“星辰”号服务舱、美国的“命运”号实验舱、欧洲的“哥伦布”号舱段,各自采用独立技术标准,接口兼容性极差 为协调各国需求只能不断增加舱段数量,最终堆砌出总重量420吨的庞然大物,看似体量惊人,实则暗藏低效隐患。 这种“挤一挤”的妥协设计,将不便渗透到运营的每一个细节。 空间利用率低得惊人:总容积916立方米的密封舱,真正用于科研与生活的有效空间不足四成,6名长期驻留航天员人均活动空间仅152立方米,睡觉时需蜷缩在狭窄睡袋中。 设备运维更是陷入两难:因各国技术标准不统一,某国舱段出现故障时,其他国家航天员往往束手无策。 科研效率更受拖累,多国争相优先开展自有实验,协调流程繁琐到需提前半年报备,2023年欧洲与美国就实验时间分配争执不下,直接导致3项重要实验被迫延期。 与国际空间站的“群租困境”形成鲜明对照的,是中国天宫空间站3人配置背后的“精准高效”,而这份自主掌控的底气,始于一段刻骨铭心的被排斥经历。 上世纪九十年代国际空间站筹备阶段,中国曾主动提出参与合作,却遭到美国强硬拒绝,以莫须有的“技术安全”为由将中国排除在外。 更甚者,美国通过《沃尔夫修正案》等法案,全面封锁中美航天合作渠道,严禁中国接触国际空间站相关技术。 彼时中国航天人深刻体悟:“太空领域没有施舍,核心技术买不来、讨不来”,于是毅然踏上自主研发的漫漫长路。 从1992年载人航天工程“三步走”战略确立,到2011年“天宫一号”目标飞行器升空验证关键技术,再到2022年“天宫”空间站全面建成,中国用三十年时间走完了发达国家半个世纪的航天征程。 自主研发让中国彻底跳出“多国协调”的桎梏,打造出真正高效的“太空别墅”。 天宫空间站采用“三舱合一”的集成化设计,68.5吨的总重量仅为国际空间站的16.3%,却实现了其八成以上的核心功能。 3名航天员的配置经过反复测算,恰好适配“2人工作+1人轮休”的最优节奏,人均113立方米的活动空间,让国际空间站的局促相形见绌。 更关键的是,全系统100%国产化造就了极致协同效率:问天舱的科学实验柜30分钟即可完成模块更换,效率是国际空间站的6倍。 风水轮流转,曾经将中国拒之门外的国际空间站,如今已走到“濒临退役”的绝境。而中国天宫空间站,正以全球最先进的姿态,迎来各国合作的热潮。 2025年2月28日,中国载人航天工程办公室与巴基斯坦太空与高层大气研究委员会在伊斯兰堡签署合作协议,将为巴基斯坦选拔训练航天员并安排其参与飞行任务。 在此之前,已有17个国家的23个科研项目入驻天宫:意大利的高能宇宙辐射探测设备捕获到罕见射线数据,成果登上《自然》杂志。 就连曾经参与封锁的欧洲航天局,也主动放下偏见,派遣航天员来华接受训练,计划2026年搭乘中国飞船进驻天宫,昔日的技术壁垒已化为合作桥梁。 从被排斥的旁观者到全球合作的枢纽,从自主研发的追梦者到技术领跑的先行者,中国空间站的3人配置与国际空间站的13人拥挤,早已超越简单的数字对比。 这背后,是中国航天人在封锁中逆袭的坚韧,是自主创新驱动的效率革命,更是世界航天格局的深刻重塑。