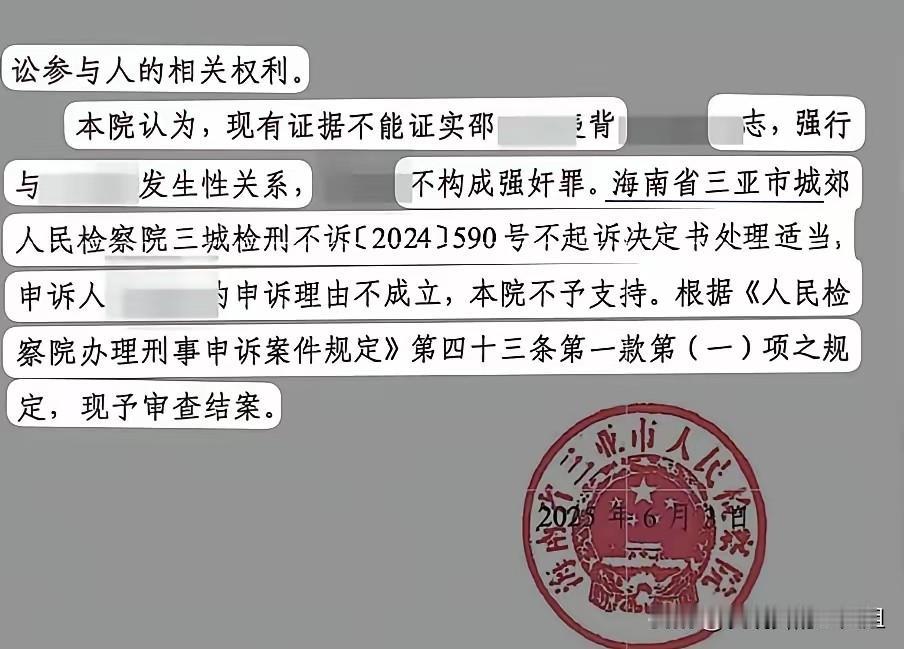

海南三亚,女子是公司项目经理,出差时与一合作单位的男助理同住一家酒店。男子邀请她参加饭局,后借醉酒让女子送他回房间,并亲吻女子、触摸其隐私部位,女子强烈反抗并喝止。男子借口给她并道歉,骗女子打开房门,男子强行和她发生了两次关系。女子报警,男子被刑拘,但后来男子却被无罪释放了,原因令人扎心。 这件事的真实结局比表面更加复杂。刘女士保存了带体液的内裤、记录了身体伤痕,这些证据明明能证明发生过关系却没能推动正义。检察院的不起诉决定书写着“未违背女方意愿”,法律人强调“疑罪从无”原则——证据链不能出现断裂,否则宁愿放过可能的有罪者。 伤痕与合影之间的认知鸿沟成了案件关键。刘女士的指甲撕裂、右乳腺被咬伤需要打狂犬疫苗,她以为这些足以证明暴力。但检方更关注邵某拍摄的私密视频里没有明显挣扎痕迹,第二天颁奖礼上两人还互相拍照。法律需要排除合理怀疑,而刘女士的“职业性冷静”被误读为“情绪稳定”,专业素养反而削弱了指控力度。 性侵认定面临结构性困境。不是所有受害者都会激烈反抗,北京师范大学心理学研究显示37%的受害者会出现僵直反应。刘女士描述自己“吓懵了无力挣扎”,但司法系统更依赖客观证据。证人韦某称“她想拿捏男方”的证言,与视频结合形成对刘女士不利的证据闭环。法律的天平倾向严谨,却也暴露出性侵案件中对“不同意”证明的残酷难题。 职场权力不对等让维权雪上加霜。刘女士担心合作方身份影响工作,强忍不适完成拍照,这种顾虑在职场性骚扰案例中极为常见。中国社会科学院调研发现,权力弱势方常因担心报复而妥协。更讽刺的是,刘女士最终因“考勤问题”被公司辞退,这暴露了用人单位在保护受害者机制上的缺失。 法律捍卫了程序正义,但刘女士的遭遇提出更深层质问:当性同意认定依赖“完美受害人”模板,那些因恐惧而沉默、因职场压力而强装镇定的人,该如何被司法系统接纳?我们需要思考,如何在保护被告人权利的同时,不让举证责任变成压垮受害者的最后一根稻草。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

用户77xxx96

谁叫她没有在大同起诉呢

A清风

不知道有一种“东西”会让什么“倾斜”的吗!

我是谁

想要挟男方不成

用户48xxx75

一般来说,强奸当天就会报警,绝不可能还有第二天互相拍照的事。

用户60xxx74

决定性的证据难道是私密视频?这个…就厉害了👍