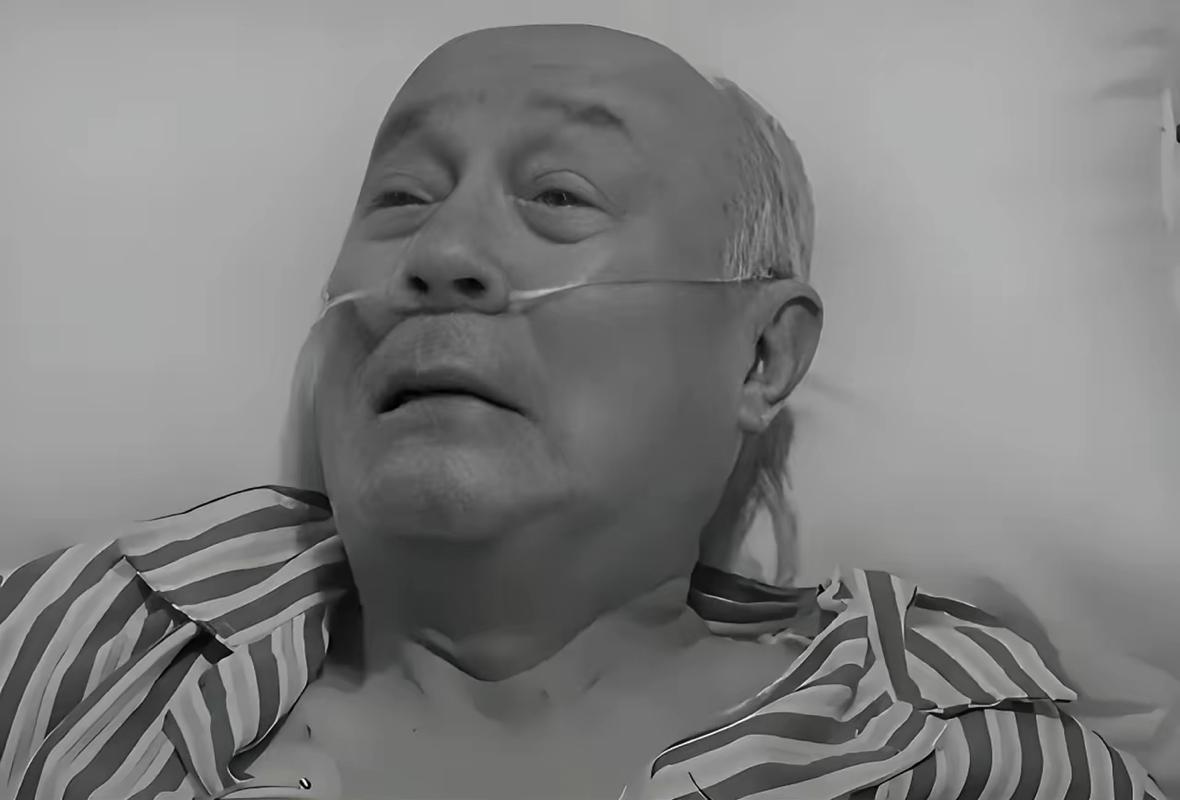

[太阳]1981年,杜聿明重病,郭汝瑰前去探望:“你明知我是共产党,为什么不揭发我呢?”杜聿明闻言,苦笑一声:“我揭发了,但蒋介石不信啊!” (信息来源:网易——1981 年,杜聿明临终前问郭汝瑰:我最后问你一次,你是不是共产党) 这时候的两人,早已不是当年战场上针锋相对的对手。岁月像一把磨石,磨平了过去的硝烟与棱角,这场会面更像是一次穿越时光的对话,带着对过往的回望。 杜聿明缓缓道出的话语里,藏着一段波澜壮阔的往事,也藏着当年战场内外不为人知的暗潮,以及那个时代早已注定的走向。 把时钟往回拨几十年,到了上世纪四十年代末,国内局势就像一锅沸腾的水,动荡不安。淮海战场更是成了决定未来走向的关键之地,每一场战斗都牵动着全局。 那时郭汝瑰坐在国民党国防部作战厅厅长的位置上,手里攥着最核心的军事部署计划,相当于握着军队的“命脉”,而杜聿明则是徐州“剿总”副总司令,亲自跑到前线带兵打仗。 可战场上接二连三的反常情况,让杜聿明心里渐渐打鼓。 己方的作战计划明明是秘密制定的,却总能被对方精准预判;部队刚准备调动,就会被提前牵制住,像有一双无形的眼睛,时时刻刻盯着国民党军队的每一步行动。 凭着多年在战场上摸爬滚打积累的经验,还有那股军人特有的敏锐劲,杜聿明把怀疑的目光,慢慢锁定在了负责制定作战计划的郭汝瑰身上。 杜聿明的怀疑可不是凭空猜测。那时候国民党高层里,不少人都忙着捞好处,贪财好色的风气盛行,可郭汝瑰却像是个“异类”。 他日子过得特别简朴,家里的沙发都打了补丁还在继续用,不贪钱也不好美色,清廉得让人觉得不真实。在那样的环境里,这种“不合群”的反常,反而让杜聿明更加确定自己的判断。 为了防止可能出现的情报泄露,杜聿明先找到参谋总长顾祝同,明确表示反对郭汝瑰担任作战厅厅长这个关键职位,可顾祝同一口咬定 “郭汝瑰忠实可靠”,直接驳回了他的意见。 到了 1948 年 12 月,一场重要的军事会议上,当着蒋介石的面,杜聿明再也忍不住,直接说出了自己的疑虑,还一一列举郭汝瑰那些“反常”表现,直言这样可能会影响军事行动。 可蒋介石却觉得杜聿明是 “疑神疑鬼”,还斥责他不该随便怀疑自己人,坚持认为清廉又不代表有二心。 后来,蒋介石虽然私下让蒋经国去调查郭汝瑰,可蒋经国突然跑到郭汝瑰家一看,亲眼见到他家简朴的样子,不仅没查出什么问题,反而觉得郭汝瑰是楷模。 这么一来,郭汝瑰在国民党内的地位反而更稳了,继续在关键岗位上做事。而杜聿明几次揭发都没结果,只能在战场上眼睁睁看着己方陷入被动,心里又无奈又着急。 郭汝瑰传递的关键信息,在战役推进中起到了重要作用,可这背后,是杜聿明一次次发出预警,却始终没被采纳的遗憾。 新中国成立后,杜聿明在 1959 年获得特赦,终于开始了全新的生活。经过这些年的反思和观察,他慢慢明白,当年战场失利不只是军事指挥的问题,更是内部腐朽、识人不清导致的。 郭汝瑰在新中国成立后,一直为国家做事,1980 年重新加入了中国共产党,始终没丢掉自己的理想和信念。晚年的他一头扎进军事学术研究里,想给国家的军事研究留下有用的东西。 1981 年的这场病房会面,成了两位历史人物人生轨迹的交汇点。 这场对话里没有激烈的争吵,也没有尖锐的指责,只有经过岁月沉淀后的平静与释然。杜聿明那声苦笑里,藏着当年的无奈和遗憾;而郭汝瑰的追问,更像是对一段历史的回望与确认。 1981 年 5 月,杜聿明在北京走完了一生,这场特殊的会面,成了他生命里最后一段关于历史的注脚。而郭汝瑰则继续坚守着信念,直到1997 年去世前,还在为军事史研究忙碌着。 这段跨越几十年的往事,不只是两个人的个人经历,它告诉我们,历史的走向从来不是偶然的,而是很多因素凑在一起决定的。 杜聿明的揭发没被采纳,反映出当时国民党内部的僵化,而郭汝瑰的坚持,则让人看到了理想信念的力量。 这段往事成了中国近现代史上一段特别的记忆,见证着每个人在时代洪流里的选择与坚守。 一个团体、国家要发展好,离不开清明的风气、正确的判断,还有人心向背。病床前那段交流,成了历史的回声,提醒后人铭记过去,珍惜现在,在时代的浪潮里,找准正确的方向。