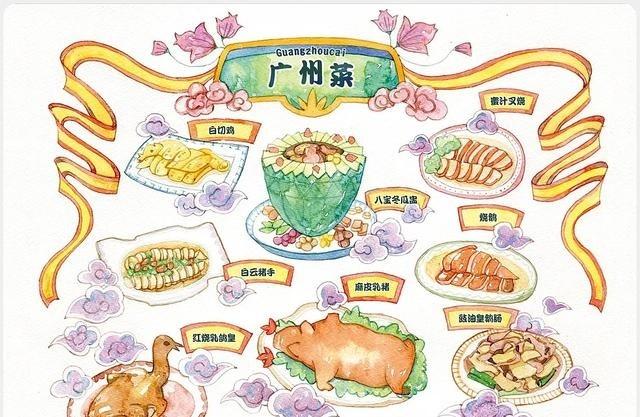

1926年,任职厦门大学的鲁迅收到了当时的学生,未来的夫人许广平的一封信,一封信中吃货许姑娘绘声绘色的给鲁迅描述了自己家乡丰富多彩的特色美食。(1926年8月到12月鲁迅在厦门大学任教)收到这封信以后鲁迅特别意动,回信说:我想吃一回蛇,尝一点龙虱。 1926年夏天,北京那边政局乱套,鲁迅卷进教育风波,索性南下厦门大学,当教务长兼国文系主任,从8月到12月那几个月,他在那儿待着,学校刚建没几年,环境还行,但鲁迅身体本来就弱,工作又忙,日子过得有点紧巴巴。许广平呢,早一年就回广州了,在省立女子师范学校教书,两人靠信件保持联系。这些信后来收进《两地书》里头,光厦门那段就有84封,内容从工作聊到生活,夹杂着不少感情痕迹。许广平这人,广东姑娘的直爽劲儿全出来了,她写信时总爱提广州的街头吃喝,像是艇仔粥的鲜香、叉烧包的汁水多、虾饺的皮薄馅足,还有荔枝剥开那股甜酸劲儿,牛杂汤配姜丝的热乎感,凉茶的苦回甘,这些描述不是随便说说,而是绘声绘色地勾勒出一幅广州烟火图,让人读着读着就饿了。鲁迅收到这封信,明显被撩拨到了,他平时文章里批判社会多,私下里对吃喝也挺上心的,回信直截了当,说我想吃一回蛇,尝一点龙虱。这话听着带点调侃,但也透着真切向往,蛇肉在广东是常见野味,滑嫩补身,龙虱则是本地小虫子,鲜炒起来脆生生,季节性强,过了头就得买干货。许广平回信也逗趣,说蛇年底可能没了,龙虱也过季,只能干吃,但这没浇灭鲁迅的兴致,反而成了他们俩拉近距离的桥梁。 鲁迅一生颠沛,北平、厦门、广州、上海,四处教书谋生,许广平跟着他的脚步,也从北京到广州再到厦门周边晃荡。食物这东西,看似小事,却串起了他们俩的日常。广州的饮食文化,本来就博大,秦汉时候还挺落后,秦始皇修灵渠后,中原面食才传进来,酥点、竹升面这些玩意儿,在水稻地里用小麦做出来,纯属文化碰撞的产物。三国后,五胡乱华、安史之乱,北方人南迁,客家人扎根梅州韶关,保留中原老口味,潮汕人则靠海吃海,卤鹅、烧鹅、焖鹅,一个鹅三种做法,广府、客家、潮汕三大派系各显神通。清朝到民国,广州做外贸窗口,舶来品多,食材齐全,屈大均那句“天下食货广东几尽有之”不是吹的。鲁迅来之前,就通过许广平的信件提前“尝”到了这股子包容劲儿,他回信的龙虱和蛇,其实是广东人对自然的利用,穷日子也能吃出花样,这跟鲁迅文章里那种底层人民的韧性挺呼应的。 1927年1月,鲁迅真就辞了厦大工作,坐船去广州中山大学,当文学系主任兼教务长。那时候国民党政府在广州,学校氛围热烈,他一到就投入教学和文化活动。许广平自然成了他的“带路党”,广州半年,他俩逛了二十多家馆子,北园、别有春、陆园茶室、陶陶居、太平馆这些老字号,全踩了个遍。日记里记着,1月19日就去长堤大马路吃一顿,之后是白切鸡的嫩滑、盐焗鸡的香脆、煲汤的鲜美,还有水果摊上的菠萝蜜、杨桃,汁水多得滴手。鲁迅给朋友许寿裳写信,说广州繁盛,饮食方便,虽贵但质料好,这话接地气,透着新鲜感。他文章里也多了“新鲜”“甚佳”“极爽”这样的词,像是《而已集》里头偶尔露出的生活味儿。广州这地方,吃喝不光是填肚子,还融进了人情世故,许广平家传的广府菜,蚝油牛肉、蒸鱼这些,简单却讲究火候,两人一起下馆子,关系就水到渠成了。半年下来,鲁迅胖了点,精神头也足,这在当时乱世里,算得上小确幸。 9月,国民党北伐推进,两人觉得广州不稳当,收拾行李去上海,从虹口大陆新村起步,后来搬到景云里16号,那儿安静,适合写作。上海同居后,许广平掌勺,菜单留下来两本,一日三餐记得清清楚楚,早饭黄花鱼、烤鸡,中饭鱼蛋牛肉,晚饭蒸鱼配葱丝,荤素搭配,价格控制在5角到8角,每月20来块钱,上海滩物价高,这标准算中产。鲁迅爱绍兴菜,咸鸭蛋、桂花糕这些老家味儿,许广平学着做,还加广东元素,虾仁炒蛋、牛肉丸汤,营养均衡。他身体渐弱,许广平盯着饮食,避开油腻,菜单上蔬菜多,鱼虾鲜,偶尔零嘴水果。上海租界生活,饮食受本地影响,鲁菜苏菜混搭,但广东风味始终是主线,两人就这样过日子,鲁迅写杂文、编书,许广平管家务、接待朋友,日子平淡却稳当。 1936年10月,鲁迅在上海去世,55岁,许广平守着遗稿,继续教育工作,到1968年4月也走了。 说到底,吃是民生根本,鲁迅这辈子批判社会多,私下里对一口好吃的向往,也让人觉得他接地气,不是高高在上的偶像。