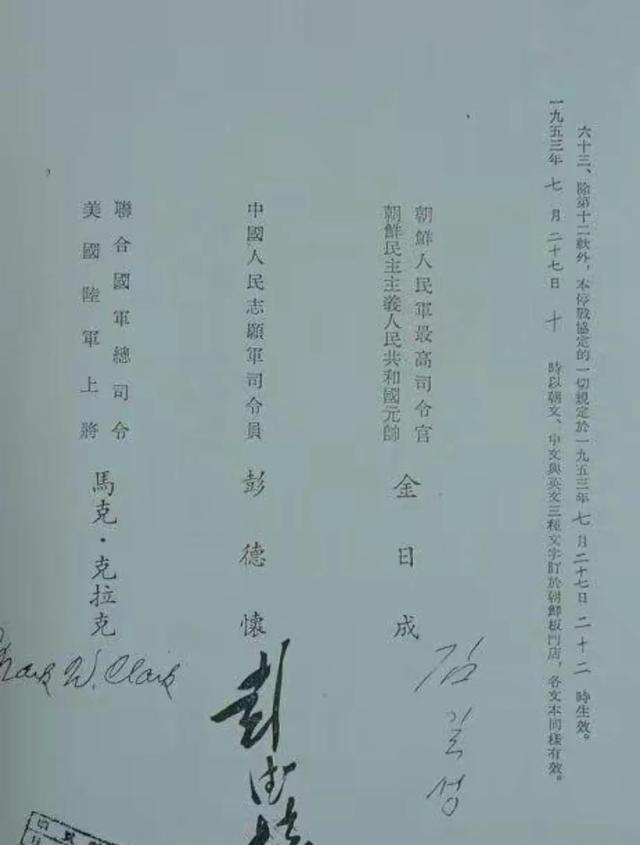

1951年,10万志愿军被美军包饺子,一向淡定自若的彭老总心急如焚连忙向毛主席求助。毛主席苦思3小时,当即下达8字命令。众将一听都懵了,彭老总却直呼高明。 抗美援朝这场仗,从1950年10月打响,到1953年停战,中间经历了五次大规模战役。第五次战役是其中规模最大的一次,发生在1951年4月22日到6月10日,志愿军和朝鲜人民军联合出击,对阵联合国军,主要就是美军带头的那帮部队。 志愿军总共投入了三个兵团加朝鲜人民军三个军团,兵力接近百万,但实际一线作战的也就几十万。联合国军那边有美军第八集团军、第一军、第九军啥的,加上南韩部队,也差不多那个数。战役分成三个阶段,第一阶段志愿军从三八线北侧发起进攻,目标是歼灭敌军几个师,推进到汉城附近。 这场战役的背景,得从前几次战役说起。第一次战役,志愿军刚入朝,就在云山、温井一带给美军来个下马威,歼灭了上万敌军。麦克阿瑟那时候还牛哄哄的,说要过鸭绿江回家过圣诞,结果被志愿军打得灰头土脸。第二次战役,志愿军用诱敌深入的招数,在清川江两岸设伏,又歼灭了好几万。 第三次和第四次,志愿军继续推进,收复了汉城,把联合国军赶到三八线南边。麦克阿瑟因为接连失利,被杜鲁门给撤了,换上李奇微。李奇微这人跟麦克阿瑟不一样,他仔细研究志愿军的打法,发现志愿军补给线长,进攻一般只能维持一周,因为后勤跟不上,主要靠战士随身带的粮食弹药。 李奇微上台后,调整战术,用磁性战术啥的,就是边打边退,消耗志愿军体力,等志愿军补给耗尽再反扑。第五次战役前,志愿军高层在沈阳开了会,彭德怀主持,讨论怎么打。毛泽东从北京发指示,说要打小歼灭战,别贪大。 但彭德怀他们觉得时机好,能多歼敌,就计划大规模进攻。战役一开始,志愿军分东中西三路推进,西线第十九兵团主攻,中线第三兵团,东线第九兵团。头几天进展顺利,志愿军推进了80多公里,歼灭敌军两万多,占领了不少地方。 但李奇微没慌,他故意让部队有序撤退,不像以前乱成一锅粥。他算准了志愿军补给问题,志愿军推进太深,后勤拉不开,粮食弹药短缺。战役第二阶段,志愿军继续南下,目标铁原这个地方。 铁原是朝鲜中部的交通要道,三条铁路交汇,对志愿军后方补给至关重要。李奇微就瞄准这儿,命令美军从两翼包抄,切断志愿军退路。志愿军第九兵团和第十九兵团部分部队推进到铁原一带,就中了套。美军用坦克和空军优势,从侧后包围,志愿军第180师啥的被围在汉江边上,损失惨重,好几千人被俘。 彭德怀在前线指挥,发现美军撤退太有条理,不对劲,意识到可能是陷阱。他平时挺稳,这次真急了,因为十万志愿军眼看就要被包了饺子,后勤又断,部队饿肚子打仗。彭德怀赶紧发电报给北京,向毛泽东报告情况,请求指示。 毛泽东收到电报后,仔细分析战况。他知道志愿军弱点在补给,不能硬拼,得用灵活战术。想了三个小时,毛泽东下达命令:放弃救援,以攻代守。意思就是别去救被围部队,转而主动进攻敌军弱点,牵制敌军,迫使他们分兵。 这个命令传到前线,大家一开始没懂,为啥不救人?但彭德怀明白,这是运动战的精髓,过去在陕北打仗就用过类似招数。小部队分散出击,袭扰敌军补给线,切断他们的后路。李奇微本想用志愿军的招反过来用,结果志愿军这么一变,他算盘落空。 志愿军按命令调整,部队分成小股,在铁原周边打游击,破坏美军桥梁道路,袭击炮兵阵地。美军被迫分兵应对,没法集中力量围歼。战役第三阶段,联合国军发起反攻,叫春季攻势,志愿军边打边撤,守住铁原一线,形成对峙。 第五次战役结果,志愿军歼灭敌军八万多,但自己损失也大,接近八万五。没达到预想的全歼几个师目标,但战略上稳住了阵脚。毛泽东从这仗学到教训,之后指示用零敲牛皮糖的办法,打小歼灭战,别再大规模进攻。 这直接影响了后来谈判,联合国军也认识到打不赢,7月就开始停战谈判。志愿军第180师的教训特别深刻,他们被围后突围不成,师长郑其贵被俘,后来交换回来。