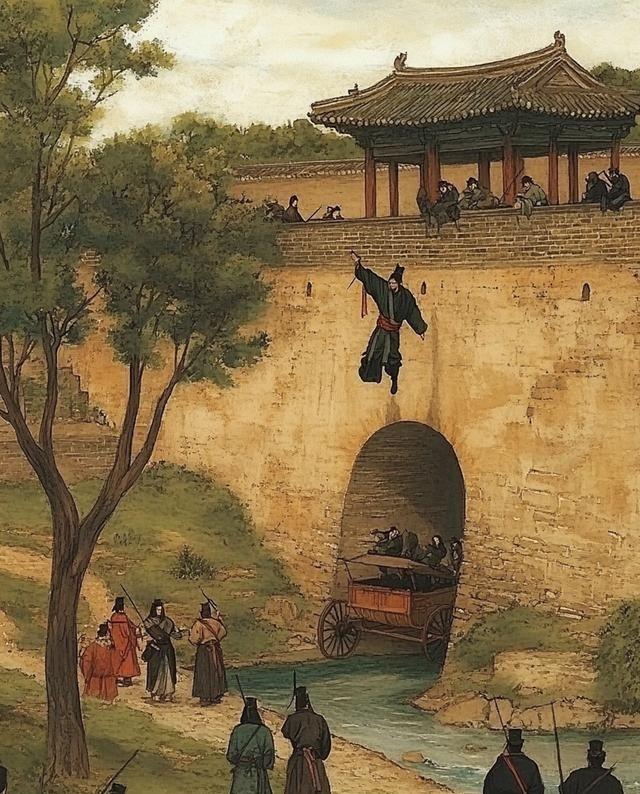

古代有个人,先后投奔两家领主,都不受重视,于是转投第三家,结果受到最高礼遇,奉为上宾; 豫让是晋国毕阳家族的后人,生活在春秋末期,那时候晋国卿大夫们争权夺利,士人们到处游说求职。他先去范氏门下做事。范氏是晋国六卿之一,势力不小,豫让带着自己的谋略去投奔,希望能施展抱负。范氏家主范鞅收留了他,让他参与一些日常事务。可豫让的地位不高,提出的策略虽有道理,却没引起重视。范氏更依赖亲信,豫让只是个普通食客,日子过得平淡无奇。范氏内部忙于应对其他卿族的压力,豫让的进言往往石沉大海。他在那待了一阵子,眼看没前途,就离开了。 离开范氏后,豫让转投中行氏。中行氏也是晋国大族,家主中行寅掌管军政。豫让带着从范氏学到的经验,去中行氏献策,谈起对赵氏的应对办法。中行寅听了,安排他做些文书工作,让他跟着家臣议事。可豫让还是没被重用,他的建议虽被部分采纳,功劳却归别人。中行氏更看重家族内部的人,豫让的位置跟在范氏差不多,待遇一般。他在中行氏待了段时间,观察到卿族间的矛盾越来越深,觉得自己难有作为,就又走了。那时候晋国卿大夫们互相倾轧,范氏和中行氏先后败北,豫让亲眼见过那些乱象。 豫让听说智伯瑶势力正旺,就去投奔他。智伯瑶是晋国智氏家主,野心大,统领重兵。豫让到智氏府上,递上自己的分析,谈晋国格局和对赵氏的策略。智伯瑶一听,觉得有见地,当场就给他上宾待遇,让他参与核心决策。从那以后,豫让的日子变了样,智伯瑶经常征求他的意见,赐给他金帛和仆从。豫让的谋略被智伯瑶用在军政上,帮智氏赢了几场小仗。智伯瑶公开称他为国士,让他坐在宴席上位。豫让在智氏待了两年,地位稳固,智伯瑶的信任让他在卿族中出名。那时代士人求的就是知遇之恩,豫让终于找到了。 智伯瑶后来野心膨胀,攻打赵襄子,结果在晋阳之战中败北。赵襄子联合韩康子和魏桓子,三家灭了智氏,智伯瑶被杀,头颅还被赵襄子做成饮器。豫让听说后,逃到山里躲起来。他在那蛰伏几个月,决定为智伯瑶报仇。豫让用漆涂身,让皮肤溃烂,又吞火炭毁了嗓子,声音变哑。毁容后,他装成乞丐,去赵襄子府上做苦力,藏匕首在粪堆里。赵襄子去厕所,马匹不安,他让人搜查,发现了豫让。豫让承认是来报仇的,赵襄子觉得他有义气,就放了他。 豫让觉得伪装不够,又加漆吞炭,毁得更彻底,连熟人都认不出。他乞讨为生,潜到桥下等赵襄子。赵襄子过桥,马又惊了,他派人搜桥洞,抓到豫让。赵襄子问他为什么不帮范氏中行氏报仇,只盯智氏。豫让说,前两家待他如常人,没亏欠,后一家待他如国士,必须报答。赵襄子叹气,又放了他。那时候赵襄子正巩固势力,对这种忠义之人有点敬意。 豫让第三次行动,在市上乞食,拿着短剑想刺赵襄子,没成功,被赵人抓住。押到赵襄子面前,豫让说起士为知己死的道理。赵襄子同意让他刺自己的衣袍。豫让跳起来刺了三下,喊着智伯瑶的名字,然后自刎。赵国士人们听说,都为他的忠义感动。豫让的事迹传开,成了春秋刺客的代表。 豫让的故事出自《史记·刺客列传》,司马迁记述得很详细。豫让是晋国人,毕氏后裔,那时代士阶层兴起,靠才干吃饭。范氏和中行氏是六卿中的两家,豫让去他们那,没被当回事,地位低。智伯瑶不同,他宠信豫让,让他管大事。智伯瑶是智氏家主,贪婪好权,在晋国想一家独大,结果招祸。赵襄子是赵氏继承人,联合韩魏灭智氏,分了土地。这事标志着晋国卿族争斗结束,三家分晋的开始。豫让的复仇体现了士人的忠义观,在乱世里挺难得。 豫让先在范氏做事,那家主范鞅忙于跟智氏争,忽略了豫让的才能。豫让的建议可能涉及边防或外交,没被重视。他在中行氏也类似,中行寅更倚重亲族,豫让只是边缘人物。转到智氏,智伯瑶给他机会,豫让的谋略帮智氏扩张。智伯瑶攻赵襄子时,豫让可能参与谋划,但战败了。豫让逃山后,几次刺杀都失败,赵襄子两次放他,显示出对忠义的认可。豫让的自刎让赵国人感慨,影响了后世对刺客的看法。 春秋末年,晋国六卿并立,范中行智赵韩魏。豫让的经历反映了士人求职的艰辛,前两家没给他平台,第三家给了,他就拼命报答。智伯瑶虽被灭,但他的宠信换来了豫让的忠。赵襄子灭智后,用智伯头做饮器,这在当时挺残酷,却也常见。豫让的漆身吞炭是极端方式,体现了报恩的决心。他的事在《战国策》也有提,基本一致。豫让成了忠臣象征,但也提醒人,乱世忠义往往悲剧收场。