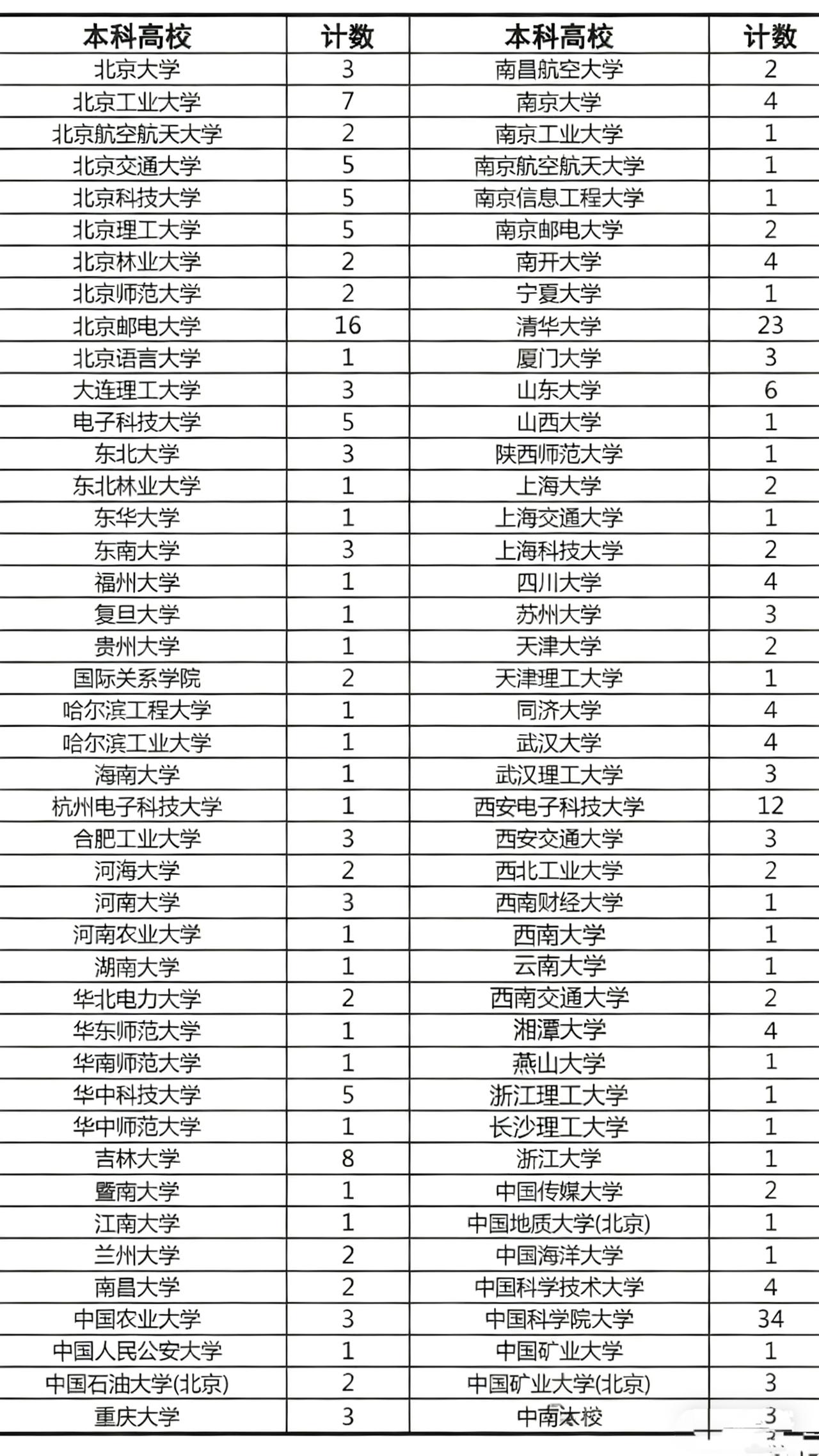

中国科学院院士”施一公再次抛出惊人言论:“清华70%至 80%的高考状元去哪儿了?去了经济管理学院。连我最好的学生,我最想培养的学生都告诉我说,老师我想去金融公司。不是说金融不能创新,但当这个国家所有的精英都想往金融上转的时候,我认为出了大问题。” 先说说这吓人的比例,清华大学每年揽下全国一半以上的高考状元,早年间就有明明白白的统计,每年四五十个文理科状元里,三分之一到二分之一都钻进了经济管理学院。 2008 年更夸张,188 个新生里塞了 23 个状元,等于每六个全国状元里就有一个奔着清华经管去了,2009 年统招新生里也有 18 个状元,这可不是小数目啊! 这些孩子都是千军万马中拼出来的尖子,脑子比谁都灵光,可为啥偏偏都盯着经管学院不放? 说白了,还不是奔着 “钱景” 去的,这太现实了。你想啊,普通人家培养个状元多不容易,好不容易考上清华,肯定想选个能快速翻身、挣大钱的专业。 清华经管给的 “诱惑” 实在太大了,本科毕业生年薪超过 20 万的能占一半多,最高的甚至能拿到 90 万,刚毕业就有这收入,比那些读生物、化学的同学高出一大截。 人家搞科研的起薪也就 15 万到 20 万,还得熬好几年才能涨上去。就拿清华和哥大合办的商务分析双硕士项目来说,毕业生平均年薪都能到 48.6 万,41.2% 都进了金融行业,还有去高盛、中金这种顶级投行的,年薪轻松破百万,这谁能不动心? 以前投行那可是这些尖子生眼里的 “香饽饽”,说是 “职业天花板” 都不为过。 北大光华管理学院 2019 年的毕业生里,快四成的金融硕士都进了投行,入学时大家的目标不是高盛就是摩根士丹利,根本没人正眼瞧银行的岗位。 可谁能想到,这看似光鲜的路早就开始走下坡路了。这两年金融业震荡得厉害,监管一来,限薪令、新政接连出台,投行降薪、裁员、缩招成了常态。 以前投行暑期实习留用率能有 50%,2023 年直接跌到 25%,好多投行干脆不招人了。有个叫徐凯的清华金融生,以前他妈劝他去银行,他都嫌 “没前途”,结果 2023 年秋招投了三四百个岗位,只拿到三个 offer,最后只能去抢银行的管培生名额。 要知道,他去的那家银行管培岗全国只招 60 人,光清北背景的应聘者就有近 3000 人,这在以前想都不敢想。 这些曾经的状元们,以前是挑工作的人,现在反倒成了被挑的 “大白菜”,心里能甘心吗?可就算这样,还是有大批尖子生挤破头要进金融圈,你说这怪不怪? 最让人揪心的还不是金融行业的冷暖,是施一公说的 “大问题”—— 国家的精英都去搞金融了,谁来搞科研、搞基础学科?这可不是小事,关乎咱们国家的未来啊! 有数据显示,1994 年的时候,理工农医的本科毕业生占比还能到 71.9%,可到 2021 年就降到 48% 了,理学毕业生更惨,从 11.8% 跌到 6.5%。这意味着啥? 搞科技、搞研究的人才越来越少了。咱们国家每百万居民里的研究人员数量,才是日本、德国的三分之一,连韩国的五分之一都不到。 基础研究的研发人员占比才 8%,全球顶尖的 “高被引科学家”,美国占 37.5%,咱们才 17.9%,诺贝尔奖自然科学奖得主更是差了人家一大截。 这些差距可不是凭空来的,就拿施一公自己的经历说,他最想培养的学生都跑去金融公司了,连顶尖的生物学家都留不住学生,更别说其他基础学科了。 你想想,芯片、生物医药这些 “卡脖子” 的领域,哪一个不需要顶尖人才坐个十年八年冷板凳?可现在呢,最聪明的孩子都想着怎么 “钱生钱”,没人愿意熬那苦日子。 清华经管的生源里,超过 50% 都是各省高考前 10 名,这些本该有可能成为科学家、工程师的好苗子,全都扎堆去学金融、学管理,这不可惜吗? 不是说金融不能干,金融也需要创新,可当一个国家的精英都把 “挣快钱” 当成首要目标,没人愿意深耕那些能真正强大国家的领域,这就危险了。 以前大家觉得进了清华经管就等于拿到了 “金饭碗”,可现在连投行精英都得去抢银行的岗位,那些曾经的光环也开始褪色了。 状元们扎堆经管学院,表面看是选了条 “捷径”,其实是被短期的利益迷了眼。施一公的话不是危言耸听,这真的是出了大问题! 咱们国家要想真正硬气起来,靠的不是金融行业里的 “空中飞人”,而是那些能在实验室里坐得住、能在基础学科里钻得深的人。 要是哪天最聪明的孩子都愿意去搞科研、搞技术了,那才是真的有希望。您说,是不是这个理儿?