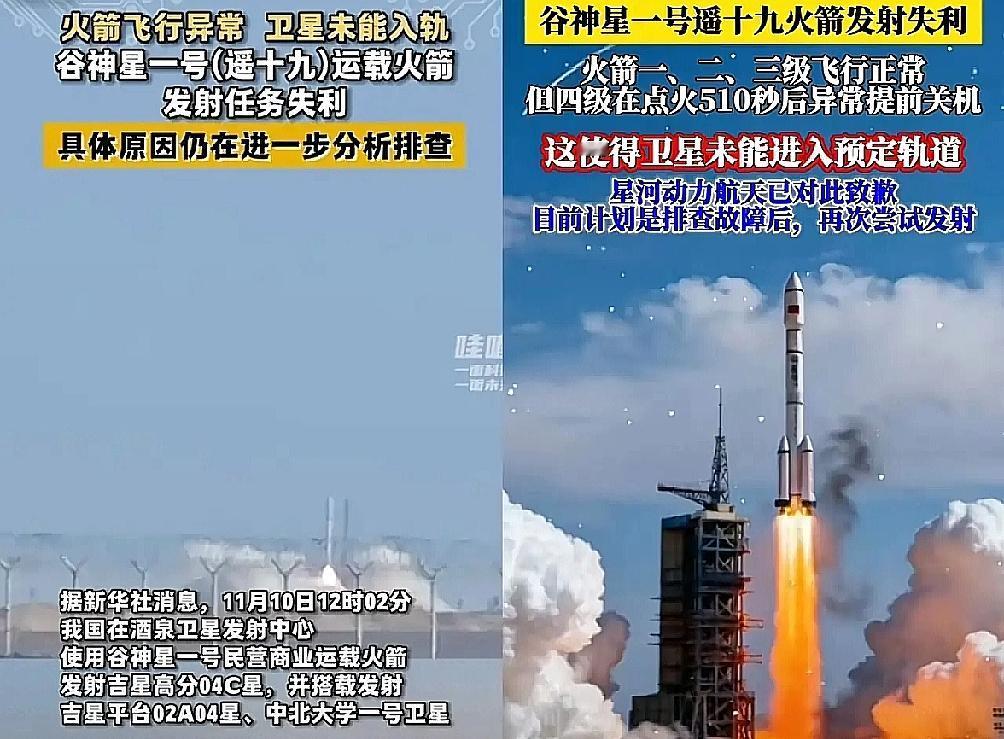

就在今天, 火箭又发射失败了! 而且好巧不巧,这次恰好又是 民营火箭。 2025年11月10日中午,谷神星一号(遥十九) 在酒泉点火,前三级飞得顺风顺水,却在四级飞行510秒后意外提前关机,没能把卫星送进预定轨道。 了解民营航天的人都清楚,这枚火箭背后的星河动力,从来不是“新手玩家”。自2018年成立以来,谷神星一号已经完成22次发射,成功将85颗商业卫星送入轨道,20次成功的纪录在民营火箭领域算得上亮眼。它的核心研发团队里,41名博士、107名硕士撑起了技术骨架,90%的人都有8年以上航天行业经验,大多来自航天科技、航天科工这些“国家队”体系,带着实打实的型号工程经验。 民营火箭走到今天,本就步步坎坷。2015年被称为“中国商业航天元年”,国家政策放开后,民间资本才得以进入这个曾被“国家队”垄断的领域。当时的市场痛点很明确:小卫星需求爆发式增长,国家队火箭要优先保障载人航天、深空探测等重大任务,“拼车”上天一位难求。民营火箭的出现,正是为了填补这个空白,用更灵活的发射节奏和更低的成本,承接商业卫星组网需求。 星河动力的成长史,就是民营航天奋斗的缩影。2020年谷神星一号首飞前,曾遭遇发动机泄漏的紧急风险,总裁刘建设作为动力系统专家,沉着找到问题根源才化险为夷。2023年遥十发射失利,起因是供应商加工螺钉孔的操作失误,他们用33天完成故障归零,43天后就实现复飞。为了控制成本,他们自主研发的50吨级发动机用3D打印技术,把生产成本降到传统工艺的十分之一,周期从6个月压缩到1个月。 这次四级发动机提前关机,放在航天领域不算特例。火箭发射本就是高风险事业,哪怕是技术成熟的型号,也可能因为一个微小的零件故障、一次瞬间的参数波动功亏一篑。民营火箭在资源、资金都不及国家队的情况下,还要面对批量生产、市场化运营的多重压力,能保持90%以上的成功率已经实属不易。 有人一看到“民营火箭失败”就唱衰,却忘了中国商业航天才发展十年。从2018年首枚民营亚轨道火箭试飞,到如今民营发射占比达到18%,从固体火箭到可重复使用液体火箭,每一步都是从零到一的突破。星河动力已经布局了谷神星二号、智神星系列火箭,还完成了24亿元D轮融资,目标是瞄准更低的发射成本和更广泛的商业需求。 航天探索从来没有坦途,失败本就是成长的一部分。民营火箭不是“温室里的花朵”,它们在市场竞争中摸爬滚打,用技术创新和高效响应,为中国航天注入了新的活力。不能因为一次失利就否定它们的价值,更该看到背后团队的坚守与付出。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。