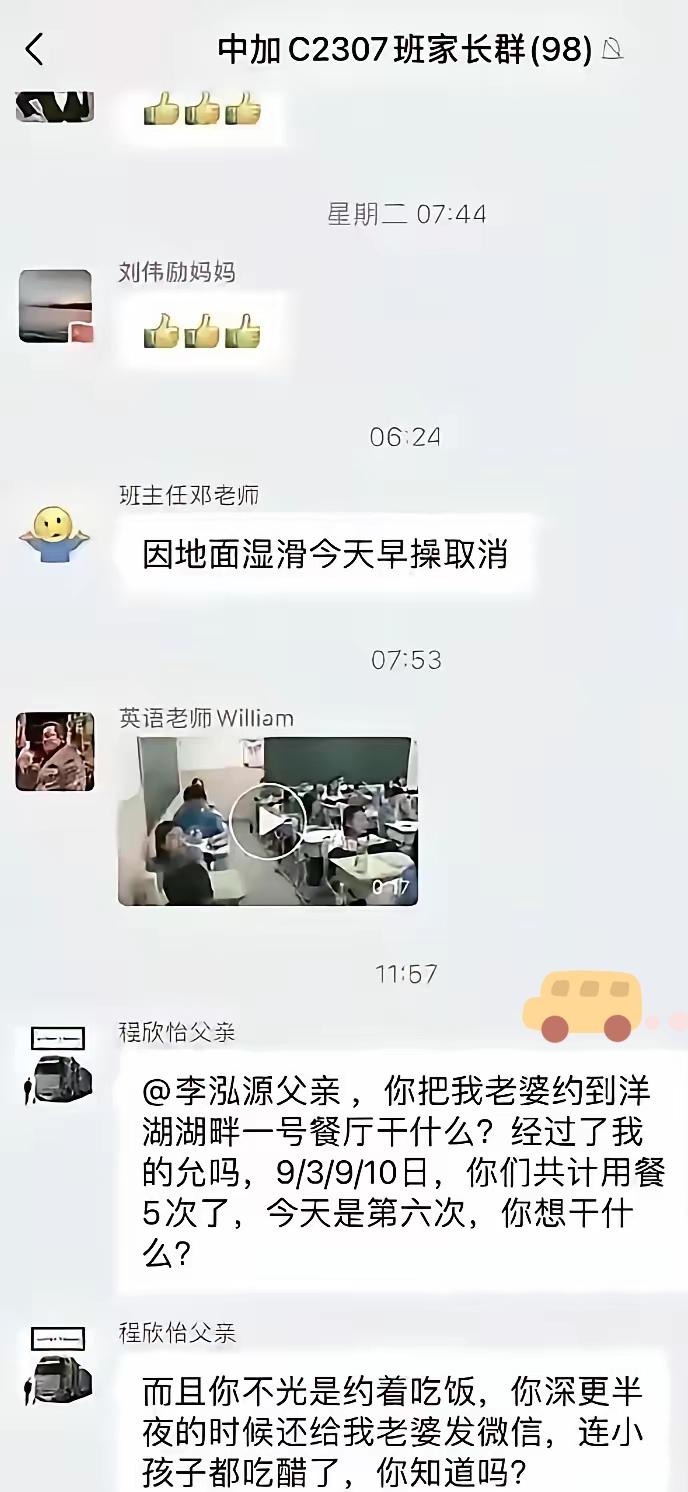

四岁女童摔骨折后,幼儿园一个动作让所有家长心寒,一场意外照出的信任危机 刚刚在网上看到,一个四岁孩子在幼儿园的“独木桥”上摔了下来。1.3米的高度,十来厘米的宽度,下面没有防护垫——这个场景让任何家长听了都会心头一紧。 孩子的右肱骨近端骨折,骨头错位。医生建议打钢钉,做两次手术,但家长选择了保守治疗,因为孩子太小。每周拍片子观察,成了这个家庭的日常。 事情发生后,幼儿园的态度经历了一场过山车式的变化:从最初的积极配合、承诺承担所有费用,到后来的推诿责任,声称这是“老师个人行为”,最后干脆告诉家长“随便告吧,不赔了”。 最令人不解的是,在沟通陷入僵局时,家长被移出了班级群。这个原本用于家校沟通的平台,成了切断联系的工具。 信任,从建立到崩塌需要多久? 家长选择一所幼儿园,本质上是一次信任的托付。每天早晨,亲手把孩子交到老师手中,这份信任基于一个简单的信念:在这里,孩子是安全的。 1.3米高的运动设施下没有防护垫,老师不在孩子身边,监控恰好是死角——这些细节拼凑出的画面,已经动摇了信任的基础。而事后处理的方式,更是让这种动摇变成了彻底的崩塌。 谁在承受“太多”? 园方通过老师传达了一个说法:家长“要得太多”,园方和老师都“承受不了”。 然而,看看孩子需要承受的:骨折的疼痛,可能需要进行的手术,三个月不能剧烈运动,延误了原本计划好的胎记手术。家长需要承受的:带着绑绷带的孩子上班,因为双职工家庭请不起护工,而园方不再承担护理费。 在这些实实在在的承受面前,“承受不了”这个说法显得格外苍白。 监控死角的隐喻 幼儿园解释说,事发区域恰好是监控死角。这个解释本身就像一个隐喻:总有一些角落,是监管和责任照不到的地方。 按照教育局规定,幼儿园必须实现360度监控无死角。这个规定不只是为了事后追责,更重要的是督促园方做到全方位的防护和监督。当监控存在死角时,安全隐患往往也已经存在。 被移出群聊之后 将家长移出群聊这个行为,暴露了更深层次的问题。当沟通变得困难,有些人选择的不是面对问题,而是切断沟通的渠道。 这种做法看似解决了眼前的麻烦,实际上却彻底破坏了家校之间最基本的信任。教育的本质是建立联系,而不是切断联系。 寻找更好的解决之道 这起事件最终的解决还需要时间和各方的努力。教育局已经介入,这是一个积极的信号。但 更重要的是,我们需要思考如何建立更有效的机制,让这类问题不至于演变成信任的彻底破裂? 幼儿园需要认识到,安全事故的处理方式,往往比事故本身更能体现教育的本质。负责任的态度、透明的过程、及时的沟通,这些教育中倡导的品质,同样适用于处理危机事件。 对家长而言,在维护权益的同时保持理性,寻求合法合理的解决途径;对园方来说,勇于承担责任,完善安全管理体系——这或许才是走出困境的唯一出路。 每个孩子都值得在一个安全的环境里成长,每次意外都应该成为完善的契机而非信任的终结。当孩子在幼儿园摔倒时,扶起他们的不只是医疗手段,更需要整个教育支撑系统的力量。 幼儿教育大家说 教育