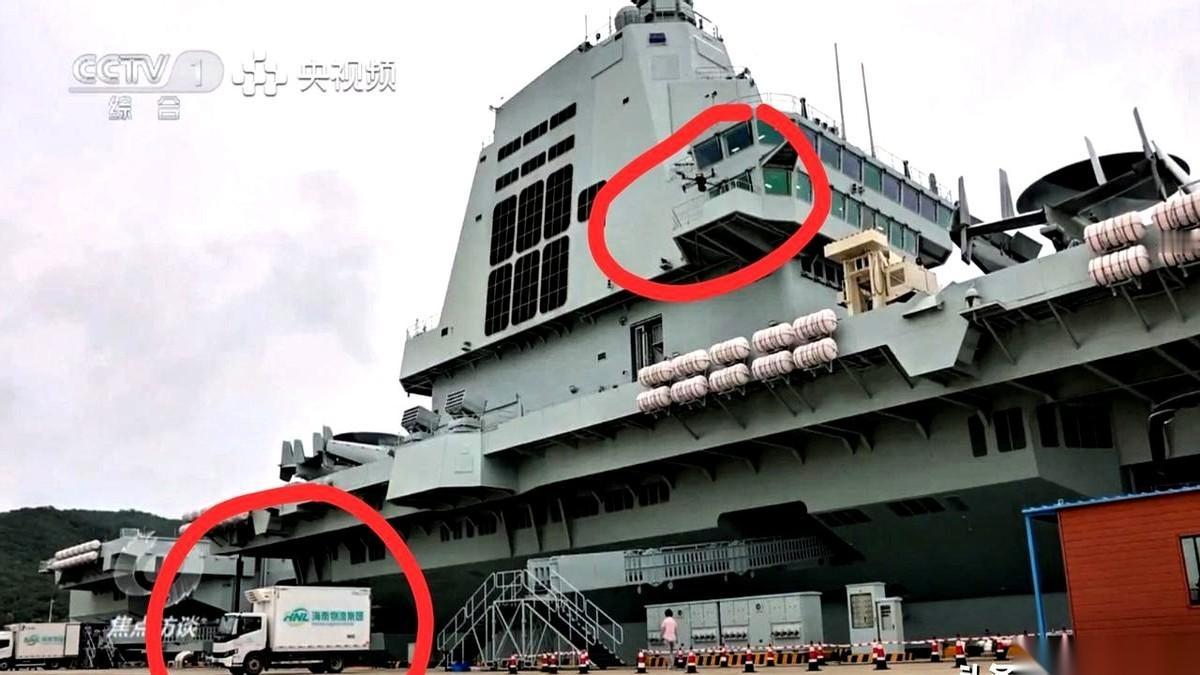

造一艘航母有多难?光是在一艘大船里,把三千人的吃喝拉撒睡整明白,就难倒90%的国家了。哪怕是毫无战斗力的大型邮轮,具备建造能力的只有五个国家:德国、法国、意大利、芬兰和中国。 很多人对“造大船”的理解还停留在“把钢板焊成大铁壳”,其实完全不是这么回事。 先说说看似“简单”的大型邮轮,它本质上就是一座漂浮在海上的微型城市,而且是要在风浪中稳定运行、还得保证几千人舒适安全的城市。 就拿国产的首艘大型邮轮“爱达·魔都号”来说,它的建造前后花了八年科研攻关、五年设计建造,船上光系统就有一百多个,设备五万五千个,零部件更是多达两千五百万个,光电缆就铺了四千七百多公里,要是把这些电缆拉直了,能从黑龙江漠河拉到海南三亚还得再绕一圈。 这么多东西要严丝合缝地装在一艘船上,还得保证航行时不漏水、不漏电、不吵人,难度可想而知。 别以为这些要求只针对邮轮,航母的保障系统只会更苛刻。 邮轮是为了舒适,航母是为了战斗力,而战斗力的基础就是让三千多名官兵能吃好、睡好、工作好。 咱们的福建舰、山东舰上,光房间就有三千多个,每个房间都有独立的照明、通信、卫浴和空调,虽然空间不像邮轮客房那么宽敞,大多是类似火车卧铺的三层铺。 但在有限的排水量里,要给每个人都规划出独立的休息空间,还要合理布局水电管线、通风系统,难度一点不比邮轮小。 航母上的空间寸土寸金,每一个平方都要在住人、装设备、存物资之间做精准平衡,而且这些房间还得经得起舰载机起降时的巨大震动,钢板厚度、结构强度都有严格要求,不是随便隔几个格子就行的。 吃饭这件事在航母上更是一门大学问。 航母是24小时不间断作战的平台,官兵们轮班值守,不可能统一时间开饭,所以咱们的航母实行的是一天六餐甚至七餐制。 并且炊事员们得在船体摇晃的环境下做饭,一手抓着扶手一手颠炒勺,既要保证菜的味道,还得确保不洒出来,这手艺可比陆地上的厨师难多了。 每天光食材消耗就有十吨左右,相当于一个中型社区的饭量,要在茫茫大海上持续供应这么多新鲜食材,没有完善的补给链条和先进的保鲜技术,根本想都别想。 除了吃喝住,“拉撒”这件看似不起眼的事,在航母上也是技术活。 三千多人每天产生的生活污水、生活垃圾,不能随便往海里排,既不环保也不符合国际规定。 航母上得装专门的污水处理系统,把污水净化处理后达到排放标准才能排放,生活垃圾则要分类收纳,有的压缩处理,有的回收利用,等到返回港口后再集中处理。 这一套系统的设计建造,涉及环保、化工、机械等多个领域的技术,不是简单装个化粪池就能解决的。 还有淡水供应,大海里全是盐水不能直接用,航母上必须有高效的海水淡化设备,每天要生产大量淡水,既要满足官兵饮用、做饭,还要供应洗漱、设备冷却等需求。 而且淡化后的水得达到饮用水标准,口感还不能太差,这背后的水处理技术,很多国家都还没完全掌握。 所以为什么造个能容纳几千人的大船这么难?其实关键不在于“大”,而是在于“复杂系统的集成”。

张煮溪

东扯西拉,一知半解,

ooo

现在电脑作设计,软件整合性好,难度远比无电脑手工设计作图少。克服外软件依赖,拥有版权,才真正设计自由。

用户5460好汉 回复 11-14 21:34

大型船舶设计是次要的,关键是造船工艺,上世纪八十年代已经定下工艺途径,分步建造最后组装,不管是邮轮还是航母,这是最佳途径,也是提高精度和效率最合理的施工手段,但这需要整体工业基础的配套才行,中国直到本世纪才赶上这个步伐,得益于整体工业的快速崛起,不然设计只能留于图纸,就像印度,进度像蜗牛,下水就翻船,已经翻了五六艏了

用户24xxx06

以后都AI机器人了,不用考虑吃喝拉撒了。

你的方向

简单说吧,世界上80%的国家举国之力建不起钢铁厂,更别提航母了[静静吃瓜]

水清石出鱼可数

写的越多,错得越多

一见某人毁终身

欺负我没坐船?厨师爽死了,癫个毛!

祁建伟

三干房间。每间上中下铺?牛屁吹大了!

然后来

写这文章是井底之蛙,航母几十年前就有,现在只是不断的完善,,难点是舰载机,是起飞与降落

用户37xxx80

写得越多认知越少

牛牛大吉

泰坦尼克号虽然沉了,但是1912年就有了,是小编说的这五国之一造的吗?

用户10xxx64

小编,你上去过航母吗?还厨师一手抓扶手一手做饭,瞎逼逼你以为是小木排?[捂脸哭]

五湖四海

说的是,有一点考虑考量难度…[红脸笑]

罗纳尔多

小日本二战建了那么多,很难吗,小编

古-月 回复 灯火阑珊处 11-25 19:54

井底之蛙,小日本的几艘大型驱逐舰可是准航母级别,而且小日本的制钢技术也是世界上首屈一指的存在,对日本,可以从战略上藐视,但是千万不能轻视他的实力。

灯火阑珊处 回复 11-15 02:42

小日本那时的航母根现代航母根本就是两码事!那时就是上面铺快木板就是航母了,现代航母飞行甲板你叫小日本做做看?

来来来

韩国表示不服

用户10xxx60

没那么复杂,马斯克做不出来吗

一意 回复 11-14 10:04

做不出来,航母和火箭两码事,中国的火箭在毛主席时代就很厉害了,但航母近些年才刚刚起步,复杂程度没法比

血色残阳

美国造不了大型油轮……

酒醉的探戈

狗嘴吐象牙[???]

流氓大亨

阿三的磕头航母做饭的时候会不会甩手臂上?

像我这样的朋友

瞎扯吧,小日本二战就能造航母了,韩国现在也是船舶制造大国,难道他们没实力?

用户10xxx36

船体摇晃?难道是小渔船?

颜维

当兵能住单间?