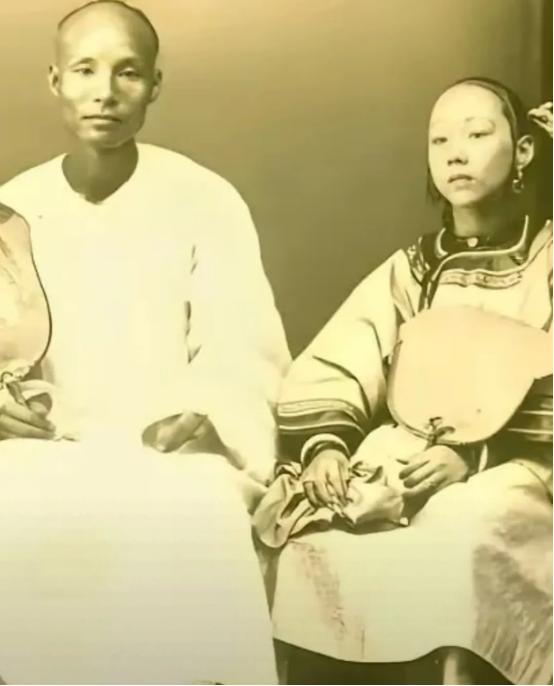

1798年,一个老地主娶了个十来岁的姑娘,洞房夜姑娘看着比爷爷还老的地主,心里满是委屈却不敢说,殊不知,这场看似荒唐的婚姻,隐藏着不为人知的真相。[ok] 当地地主陈敬先此时托媒人前来提亲,成了这家人的转机。 这位独自管理着“广仁庄”义仓的老人,本无续弦打算,了解林家困境后,他决定以特殊方式施以援手。 婚礼极其简单,没有宴席和宾客,年幼的新娘紧张不安,始终低着头。 令人意外的是,新婚当晚,这位老人只是安静地坐在凳子上,递给她一个白面馒头,又取出一只银手镯放在桌上。 接下来的四年里,陈敬先为这个女孩提供了稳定的生活,他不仅保证她每月能吃上细米,还特意请来先生教她识字,安排她学习女红。 更难得的是,他经常允许她回娘家探望,每次都让她带上油盐等生活物资。 村里难免有闲言碎语,说这位老地主“老不正经”,面对这些议论,陈敬先从不辩解,依旧按照自己的方式生活。 四年后,女孩长到十五岁,他开始为她张罗婚事,最终选定了一位人品可靠的木匠。 出嫁当日,陈敬先准备的嫁妆让乡邻们惊讶不已。 除了常规的布匹银两,还有他珍藏的书籍,规格远超当地普通人家嫁女的标准,这个举动让所有人明白了这场婚姻的真实性质。 送亲队伍走出村口时,女孩突然停下脚步,向着站在路口的陈敬先郑重行礼,这个动作胜过千言万语,为这段特殊关系作了最好的诠释。 他不仅救了一个女孩的生命,更为她铺就了完全不同的人生道路。 看了这个1798年的老故事,评论区真是炸开锅了。 “这才是真正的大善人!陈敬先不仅救了阿妹的命,更给了她一个未来。” “现在很多慈善搞得大张旗鼓,反而少了这种既保全对方面子、又真正解决问题的智慧。” “方法虽好,但风险太大,万一遇到个真心思不纯的地主,阿妹这辈子就毁了。” “当时的条件下,这已经是最优解了,也有人认为,既然陈敬先管理义仓,完全可以用更直接的方式帮助林家,没必要走结婚这个形式。” “在清代确实存在‘名义婚姻’的现象,有些善良的士绅或者富户,会通过这种特殊方式救助贫困家庭的女子。” “这种方式既符合当时的礼法框架,又能实际解决问题,比直接施舍更能让受助者保有尊严。” “最让人感动的是陈敬先还教阿妹识字,这在那个年代太珍贵了,这不只是给口饭吃,是真的在培养一个人。” “确实,如果只是养活阿妹,那顶多算个善人,但给她教育、为她谋划未来,这完全就是父亲对女儿的心了。” “这个故事最打动人的地方,是展现了善良的多种可能,有时候,看似不合常规的做法,反而能成就最大的善意。” “直接经济资助、认作干女儿、介绍到可靠人家做工。” “无论什么时代,这种不计回报、真心为他人着想的善良,永远值得尊敬,陈敬先最难得的是,他不仅帮助了阿妹一家,还考虑到了受助者的尊严和长远发展,这种周全的善意,在今天尤其珍贵。” “现在的救助往往太流程化,少了这种‘量身定制’的温暖,虽然时代不同了,但这种既解决问题又照顾感受的智慧,依然值得我们学习。” 你觉得在帮助他人时,是严格遵守规则更重要,还是根据实际情况灵活变通更重要?如果你遇到类似的情况,会怎么做才能既帮到人,又避免不必要的误会? 欢迎在评论区分享你的看法! 信息来源:《乡野杂记》《民间故事》