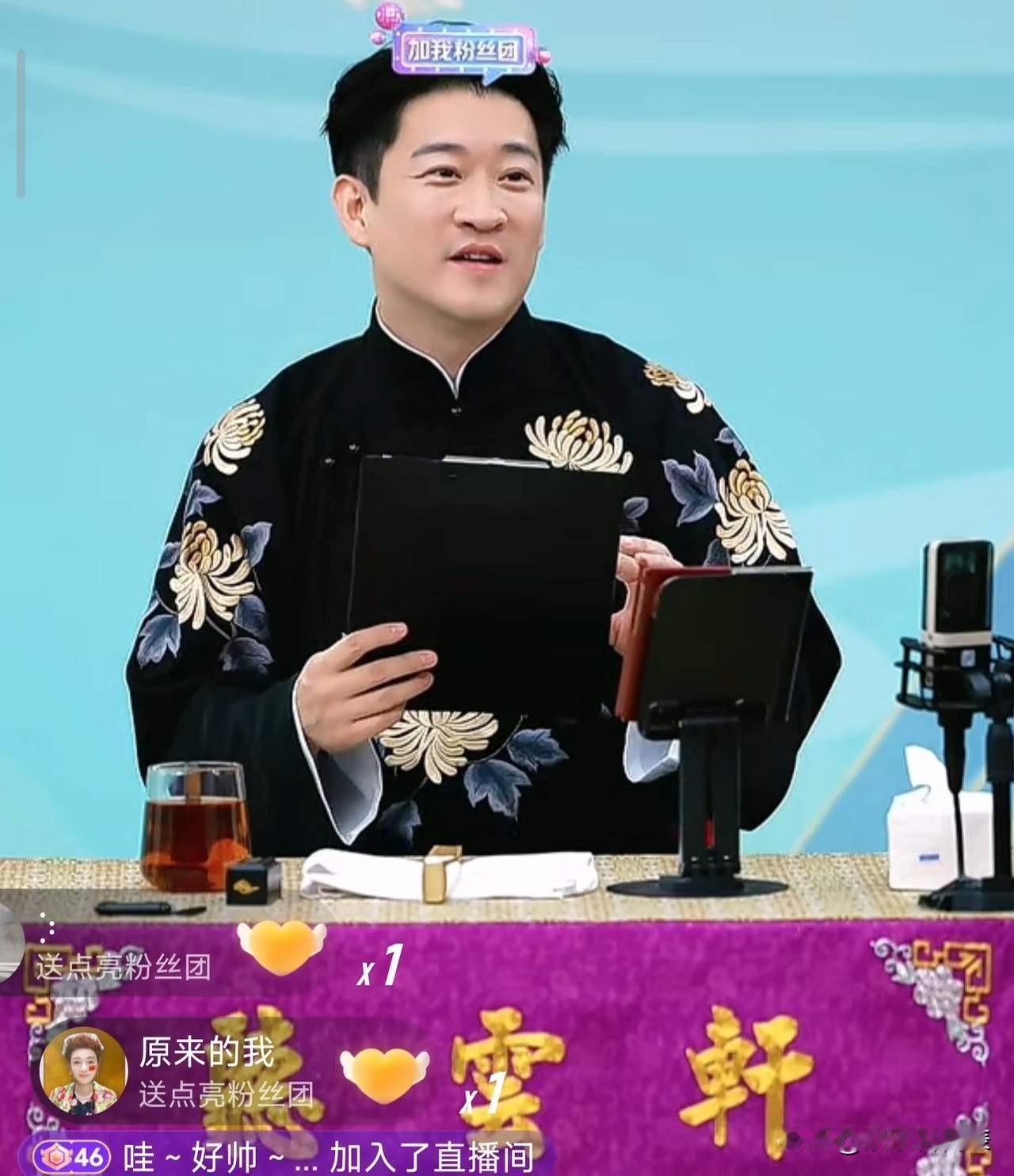

2008年,德云社的创始元老徐德亮对郭德纲说:“一场商演,你拿40万,分我150元,这是打发要饭的吗?”郭德纲回了他一句话。可是没多久,徐德亮就做了一件轰动相声界的事情。 2008年的一笔商演收入,郭德纲拿了40万,而分到徐德亮手里的,就只有150块,他说这感觉就像“打发要饭的”,一瞬间,情分和尊重都碎了。 可郭德纲那边逻辑很硬,社团规矩摆着,不养闲人,按价值给钱,这桩后来闹得满城风雨的决裂,核心真不是钱,而是这150块背后,两种压根不兼容的价值算法。 这俩人,心里那杆秤就不一样,徐德亮的秤,量的是文化,他是北大毕业生,辞了过万月薪的工作投身相声,骨子里有文人的清高。 他追求“文哏”,强调相声的雅致和文学性,还给社里写过《进化论》这样的本子,他觉得自己是奠基人,这块牌匾有他的一份心血。 郭德纲的秤,量的却是市场,他的标准简单粗暴:观众买票是来看谁的,谁能让观众笑,谁就有价值。 在这个逻辑下,“接地气”远比“文雅”重要,市场号召力就是一切,社团是他的,规矩也是他定的,这套规则,说白了就是把市场价值搬到了社内。 早年间,德云社还只是个小茶馆里的草台班子,郭德纲、徐德亮还有张文顺,是公认的“铁三角”。 那会大家凭着一股兄弟义气,共苦同甘,谈不上谁给谁发钱,那时的组织价值,是江湖情谊。 可到了2008年前后,德云社火了,商业化来了,郭德纲成了绝对的核心,所有资源和话语权都集中在他和他妻子王惠手里。 过去的“兄弟班社”变成了“家长制”公司,可分配机制却没跟上,徐德亮想涨工资,找王惠沟通,被推回给郭德纲,郭德纲又以开销大为由拒绝了。 分配不公的感觉,不止他一个人有,老艺术家王文林,还得挤着公交车去演出,待遇寒酸,大家觉得晋升通道被堵死了,自己的命运就攥在一个人手里。 这让很多人心里没了底,徐德亮的公开退出,就像是推倒了第一块多米诺骨牌,之后,何云伟、李菁、曹云金这些核心演员相继出走,背后都是对这套失衡的分配逻辑的无声抗议。 徐德亮自立门户,办了个“海淀相声俱乐部”,想延续他那套文艺相声的理想,可没了德云社的光环,观众不买账了。 大家发现,纯粹的“雅”似乎拼不过痛快的“笑”,最终俱乐部经营困难,相声从他的事业退回了业余爱好,他去写书了,人们说,他赢了尊严,却输掉了市场。 反观德云社,虽经历了阵痛,却越做越大,成了相声界的头部IP,业务从剧场扩张到电视和网络,商业上获得了巨大成功。 徐德亮用退出,回答了当艺术风骨与现实利益冲突时该怎么办;而郭德纲用崛起,证明了在当下这个娱乐环境里,迎合市场或许才是生存之道。 主要信源:(搜狐娱乐——曝徐德亮曾遭郭德纲武力威胁 王文林被陷盗窃?