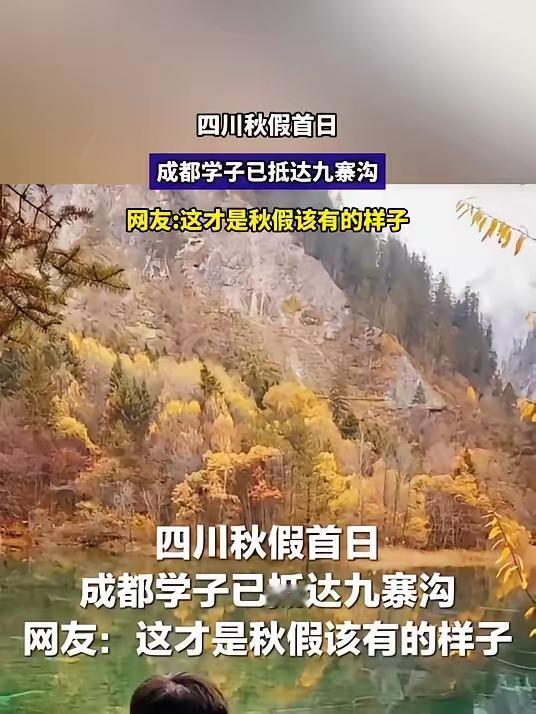

四川的秋假陆续开始放了。学校万不能拿着秋假文件当“令牌”,强迫式让家长接受。不是家长支持春秋假,只是对强迫式有抵触 春秋假的实行是一件好事,确实能让学生放松一下。减轻学业压力,有时间走出教室,亲近大自然。 但也要考虑到,确实有一些家长是没有时间陪伴孩子的。家长自己要上班,如果把孩子放在家里,不是看电视就是玩手机。 因为放假学校食堂也不开放了,家长还得抽时间为孩子做饭,折腾的还是家长。 家长抵触的不是3天的秋假,而是被无视的需求。支持放假,反而让自己更累了。 希望学校能将这部分方便的学生组织起来,让他们在学校自学或图书馆看书。 让学生放松的秋假,需要学校、老师、家长的共同支持和付出 教育政策落地时总带着理想化的滤镜。中国青少年研究中心2022年调查报告显示,超过70%的双职工家庭面临假期看护困境。那些捧着文件叫好的声音里,听不见职场父母匆忙订外卖的焦灼,看不见老人辗转接送孙辈的蹒跚。 某重点小学曾推出“自然研学周”,最终演变成家长朋友圈摄影大赛。当教育创新沦为表演式的素质教育,那些真正需要安静看书的孩子,反而在喧嚣的假期里迷失了方向。教育者是否思考过,所谓放松究竟成全了谁的面子? 成都某区试点过“弹性看护班”,允许假期不愿离校的学生在图书馆自习。这个充满人情味的举措,竟被某些学校指责为“违背假期初衷”。究竟什么才是教育初心?是机械执行文件,还是真正看见每个家庭褶皱里的难处? 我们见过太多“一刀切”带来的荒诞剧。江苏某校要求假期必须提交九宫格实践照片,河北某校规定秋假需完成五千字研学报告。当放松变成新型作业,当自由沦为强制展示,这样的假期不过是把教室从校内搬到了校外。 那些藏在数据里的褶皱更需要被抚平。根据教育部统计,我国义务教育阶段随迁子女达1897万,他们的假期往往意味着在出租屋里对着手机发呆。政策制定者是否听见了这些沉默的声音?是否考虑过建立留守学生假期托管机制? 教育的温度往往体现在细节处。杭州某校食堂假期仍为留校学生提供餐食,图书管理员轮流值班开放阅览室。这些看似微不足道的安排,恰恰成了双职工家庭的救命稻草。真正的教育关怀,不应该随着放假通知一同被锁进校门。 把选择权真正交到家长手中。愿意带孩子亲近自然的家庭值得鼓励,需要学校托管的家庭也该获得尊重。北京海淀区部分学校推出“假期菜单”,提供研学、托管、兴趣班等不同选项,这种弹性安排收获了98%的家长满意度。 教育不是非此即彼的单选题。在理想与现实之间,本应有更宽阔的缓冲地带。当我们批判家长抵触情绪时,是否也该审视政策执行中的粗粝?当我们歌颂假期美好时,是否记得给那些喘不过气的家庭留扇窗? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

小邓邓

小区地下室车都空了一半,上班也不堵车了,,,