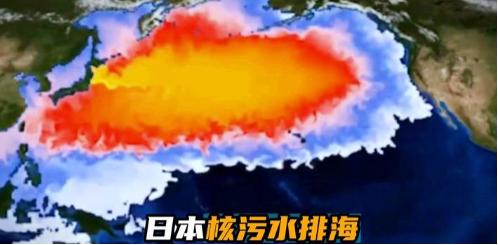

当初日本把核污水往海里倒,全球骂声一片,连海鲜都没人碰。可两年过去,不但日本海鲜照样出口,还越卖越多。这到底是大家忘了怕,还是日本搞了什么新路子? 2023年8月,第一批核污水排海的消息一出,日本水产出口遭遇了严重冲击,尤其是对中国市场的出口量下降了90%以上,渔民们的生计受到严重影响。 然而,随着时间的推移,舆论的焦点逐渐转移,全球对核污水问题的关注度逐渐下降。随着俄乌冲突和全球经济复苏等话题的出现,日本核污水的影响被渐渐淡化。 更为关键的是,日本政府的迅速反应和一系列精心设计的策略。他们首先通过精细的包装和宣传,改变了核污水的称呼,将其美化为“处理水”,并通过国际机构的认证来为其“洗白”。 日本农林水产省还投入重金,宣传海鲜的“安全性”,通过渔民吃海鲜的宣传片,消除民众的疑虑。对于许多人来说,看到这些“安全认证”的标签,似乎就能安心购买。 与此同时,市场的转移也是日本海鲜复苏的关键。由于中国和韩国市场的封闭,日本迅速将目光投向东南亚、非洲和拉美等市场,这些地区的食品安全检测标准较为宽松,民众对核污水的认知也不如其他地区强烈。 根据日本农林水产省的数据,2025年上半年,东南亚市场的海鲜出口量同比增长了67%,完全弥补了失去的中韩市场份额。 然而,日本海鲜能够“复生”并非完全是靠正当手段。业内人士透露,日本海鲜常常和其他国家的海鲜混装出口,给福岛的鳕鱼贴上“俄罗斯进口”的标签,甚至将福岛的虾干与中国青岛的虾干混合包装,摇身一变成为“国产海鲜”。 在一些不严谨的市场中,这种“挂羊头卖狗肉”的做法让不少消费者在不知情的情况下购买了日本海鲜。 不仅如此,日本政府还通过财政补贴,进一步压低了海鲜价格,推动渔业复苏。例如,他们为渔民提供每月15万日元的补贴,并资助出口企业开拓新市场。 通过这一套“低价竞争”策略,日本海鲜逐渐占领了东南亚的市场,虽然这些地区的消费者或许并不完全了解核污水的隐患,但却为低价而妥协。 然而,真正令人担忧的并非这些“市场操作”,而是核污染的长期影响。尽管日本政府宣称“经过处理的水符合国际标准”,但实际情况却远非如此。 科学研究表明,核污水中的放射性物质并没有被完全去除,排放的污染物将随着洋流扩散,对全球海洋生态造成潜在威胁。生物富集效应意味着这些污染物会逐渐累积在海鲜体内,随着时间的推移,污染程度可能会越来越严重。 尽管日本海鲜目前通过“包装安全假象”和价格优势重新进入市场,但这一切都建立在信息不对称和监管漏洞之上。 消费者在购买时,常常没有足够的信息来辨别海鲜的来源和安全性。更重要的是,许多国家的海鲜检测标准差异巨大,这使得日本能够通过投机取巧的方式将不符合严格标准的水产品销售到监管较松的市场中。 面对这些问题,很多消费者表示,即便看到日本海鲜的“安全认证”,他们仍然保持警惕。有的消费者甚至在购买前反复查询检测报告,试图确保所购买的海鲜没有核污染。 然而,正如一位网友所说:“不是不信,而是得自己多留心。”在如此复杂的市场环境下,保持警惕、看清真相,比单纯的忽视过去的风险更为重要。 通过政府支持、市场策略和舆论引导,日本海鲜成功地重回市场。然而,这背后的风险依然存在,核污水排放带来的潜在危害并未消失,消费者需要保持警觉,审慎选择购买。正如一位消费者所说:“保持警惕,看清真相,比盲目相信更为重要。”