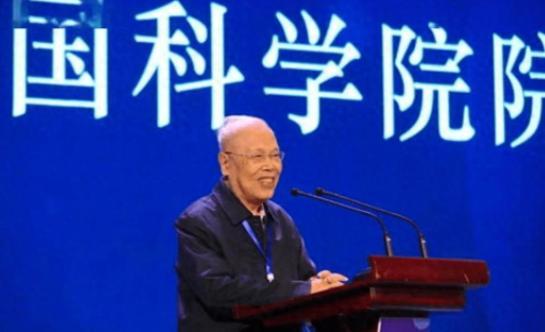

“中美差距有多大?”中国科学院院士姜伯驹一语惊人:“不是别人卡我们脖子,而是我们的教育把自己困住了!”钱学森之子钱永刚,也发出同样感慨:“中国教育缺的不是分数,而是无休止的刷题,将孩子们天生的好奇心和求知欲给抹杀了!” 这几年,只要一谈到中美科技差距,很多人第一反应就是外部封锁、技术垄断,或者“卡脖子”政策。但两位分量极重的专家却给出了不同的答案:中国科学院院士姜伯驹,以及钱学森之子钱永刚。 姜伯驹曾直截了当地说:“真正卡住我们脖子的,不是别人,而是我们自己的教育体系。” 钱永刚也感慨过:“我们不缺分数,缺的是孩子天生的好奇心。” 这两句话,戳中了长期被忽视的问题——中美之间的差距,很大程度上不是资源问题,而是教育理念的问题。 我们习惯用成绩衡量孩子的一切,把分数看得比什么都重要,可这恰恰让孩子在未来竞争中落了下风。 早在多年以前,姜伯驹院士就看得很清楚:问题的源头不是别人按下了什么“封锁按钮”,而是我们把学生圈在固定的学习模式里动弹不得。钱永刚的话更扎心——很多孩子从小就被训练得“只会答题”,但不会提问、不会思考。好奇心本来是孩子最自然的能力,却慢慢被磨掉了。 现在的“题海战术”早已经成了普遍现象。白天上课、晚上写作业,周末几乎全被补习班占满。在不少重点学校,你走进教室会看到书堆得跟小山一样,桌子边上还绑着收纳袋,只为了多塞几本卷子。孩子每天都在赶进度、刷题,四五个小时只是基础配置,很多孩子说,周末比上学还累。 更糟糕的是,试卷越来越“卷”。题目难度飘得离谱,很多跟课堂知识点完全对不上,学生在考场上直接被整懵。也因此,孩子们不再关心知识本身,只想知道“会不会考”。一份调查显示,六成以上学生做题只是为了应付考试,而不是真的想搞懂原理。 钱永刚讲过一个例子:他在做力学实验时,问学生为什么会这样,学生回答得很快,但你一听就知道那是背下来的标准答案,因为老师根本没讲过背后的原因。孩子不是没能力,而是没机会——因为提问和探究不被鼓励。 姜伯驹院士还批评过数学教材:一些本该靠逻辑推导论证的几何定理,教材里却让学生通过剪纸、拼接来“感受”。他忍不住反问:没有推理过程的数学,还剩下什么?这让孩子怎么建立抽象思维? 全国统一课程、高度统一的考试体系,就像是一个模具,不管孩子有什么特点,都要挤进去。这样一来,天赋好的孩子被磨平,基础差的孩子被拖垮。 课堂上最常见的一句话是:“按标准答案来。” 不同意见往往被视为“离题”。老师担心耽误进度,学生不敢表达想法。而在很多西方学校里,孩子们在课堂上提各种各样的问题,即便看起来有些“稀奇古怪”,老师也鼓励继续想。 这种差别不是文化差异,而是对人才培养思路的不同。 家长的焦虑让补习班越办越火,大家都怕孩子“掉队”。升学率成了衡量学校的唯一标准,分数成了家长心里的最高优先级。功利色彩太重,让孩子从很小的时候起就背着巨大的心理压力。 最典型的体现,就是那句几乎所有学生都说过的话:“这个知识点考不考?” 如果不考,就不学;如果爱学却考不到,也会被迫放下。 于是出现了一个极具讽刺性的现象:我们在国际奥林匹克竞赛上常常表现亮眼,但在真正能推动科技创新的前沿领域,却迟迟难以产出更多顶尖科学家。 这种落差,很值得警醒。 说到底,今天我们面对的许多“卡脖子”问题,根本源头还是教育。 人才储备靠的是几十年的培养,而培养的土壤如果有问题,不管外部环境多好,都难以长成参天大树。

飞鸟

钱学森之问不是没有答案,只是不能说,因为它直指我们教育的根本目的。

起源

怎么解,如果不高考怎么筛选人才。基础知识加动手能力决定高考成绩,动手包括360行