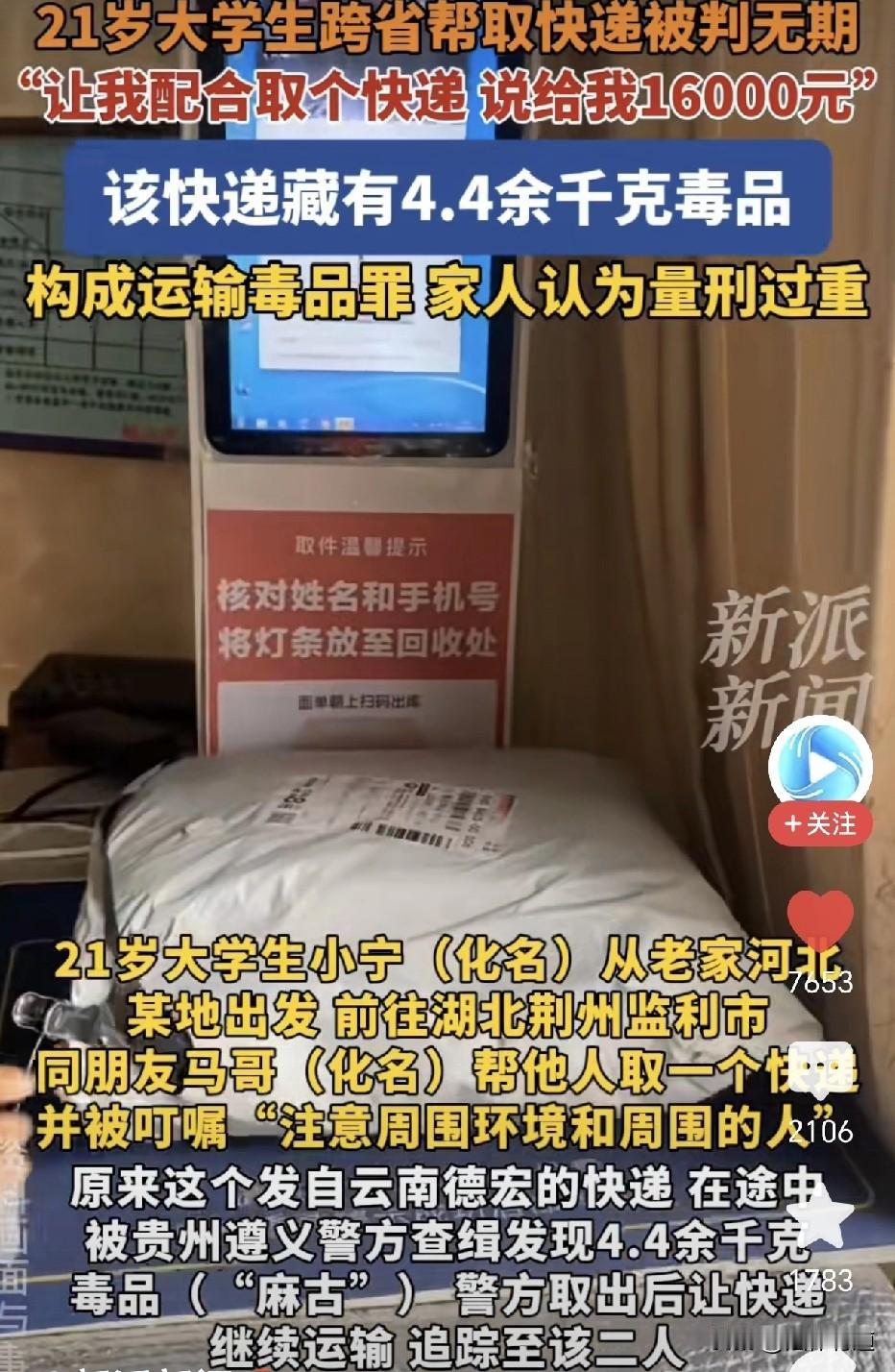

一趟快递,一生代价:两名年轻人大学生完成了一个简单的取件动作,不会想到将彻底改写他们的人生。 2020年12月,大学生小宁和马哥按照他人指示,从河北前往湖北监利,提取一个从云南德宏发出的快递包裹。 当他们在快递点确认包裹内是“十二根避震器”,正准备离开时,被埋伏的警方一举抓获。这个看似普通的避震器内,藏有4.4余千克毒品“麻古”。 经过数年司法程序,小宁最终被判处无期徒刑,马哥被判处死刑缓期二年执行。 @法律有道 一、案件发生后引发了网友的争议,最关键的就在于两人对包裹藏毒“明知与否”的认定,因为这关系到是否构成犯罪的关键。 而在这一类案件中,对于行为人主观明知的认定,存在着客观上的法律难度。 以本案运输毒品案件为例,“明知”的认定一直是司法实践中的难点。小宁家属坚持称,小宁对快递内的毒品并不知情,只是帮朋友忙。然而,法院的判决显然采纳了不同的观点。 二、从法律角度看,“明知”并不需要嫌疑人直接承认,可以通过间接证据来进行推定。 本案中,几个关键因素可能影响了法院对二人“明知”的判断: 一是跨省取件的异常性,小宁二人专门从河北前往湖北提取快递,这种行为明显不符合日常逻辑。正常人显然不会这样取快递,那么二人应当对此有警觉和合理的怀疑。 二是高额回报的诱惑,16000元的报酬与简单的取件行为明显不相称。试问正常谁会花这么多钱,仅仅为了让人帮忙取一个快递?这种明显违背常理认知的情形,作为大学生说不质疑,显然是不可能的。 三是隐蔽性要求,对方曾嘱咐“注意周围环境和周围的人”,暗示行为的隐蔽性,这更加凸现了此次取件的“不正常”。 三、我们从司法实践,来看“推定明知”: 我国毒品犯罪案件审判中,对于“明知”的认定形成了一套相对成熟的推定规则:当案件中存在明显不合常理的情况时,即使嫌疑人否认知情,法院仍可根据客观行为推定其主观明知。 这一点在最高人民法院2015年印发的《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》中有明确体现: “对于运输毒品犯罪,应当重点打击……对于不能准确认定主观明知,但相关行为明显不合常理,且不能作出合理解释的,可以认定其主观明知。” 因此,这也是本案法院最终推定二人“明知”,认定构成犯罪的裁判依据和考量因素。 四、我们从法律构成的角度来看“运输毒品罪”: 首先看本罪犯罪既遂的标准要求。运输毒品罪的既遂不以毒品运达目的地为要件。只要行为人开始实施运输行为,即构成犯罪既遂。 本案中,小宁和马哥已经取得了藏有毒品的快递,运输行为已经实施,犯罪即已经既遂。 这一点对理解判决至关重要。即使他们声称不知道快递内有毒品,但客观上实施了运输行为,且毒品数量特别巨大,符合运输毒品罪既遂的构成要件。 其次看量刑情况,根据《刑法》第三百四十七条,运输鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 司法实践中,法院在量刑时主要考虑以下几点: 一是毒品数量巨大,远超法定最低标准;二是毒品为“麻古”,危害性大;三是跨省运输,情节严重;四是是否存在认罪态度、有无立功表现等从宽情节。 近年类似案例来看,法院判决中明确:“作为一名受过高等教育的成年人,应当具备基本的判断能力,对于明显不合常理的高回报‘兼职’应当有警惕性。” 这种裁判思路体现了法院对毒品犯罪的“从严打击”政策,同时也强调了个人的“合理注意义务”。 本案中二人作为大学生、成年人,应当对如此多的不正常情况有着应有的分析判断和质疑,如此推定内心“明知”,也是符合常理的。 五、这个案件对社会公众,特别是年轻人具有重要的警示意义。 法律不会因为一个人声称“不知道”就完全免除其责任,特别是在情况明显异常时,法律会要求公民承担合理的注意义务。