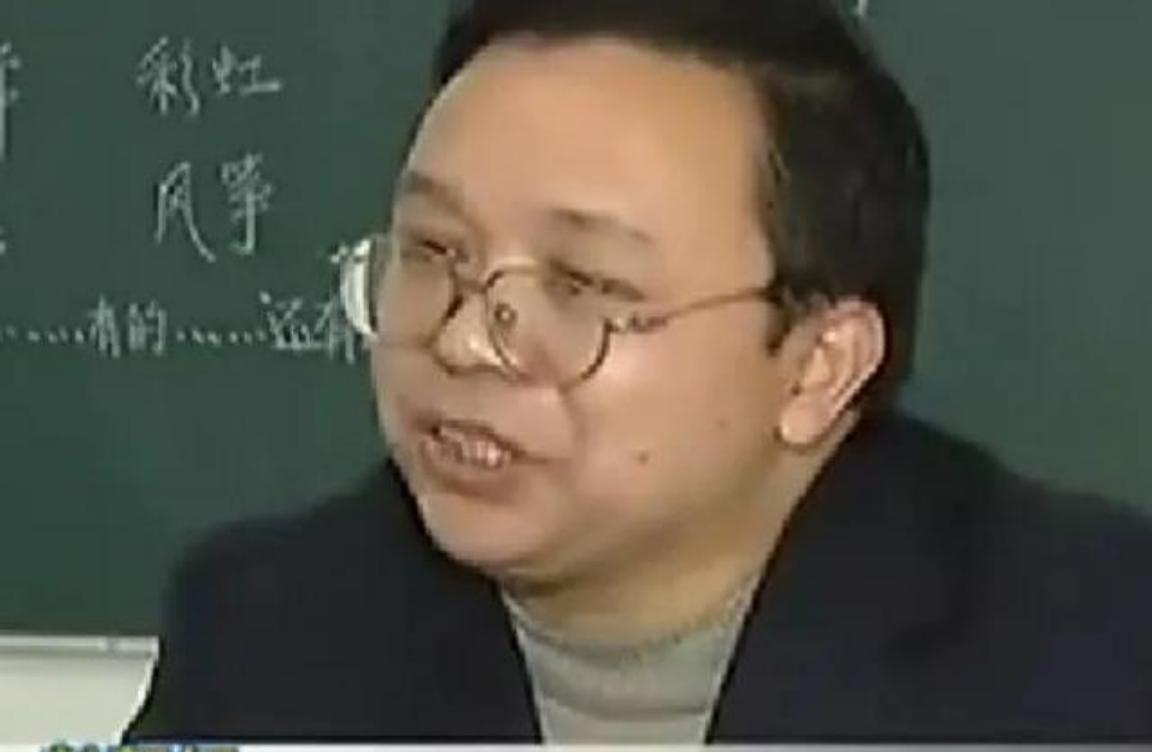

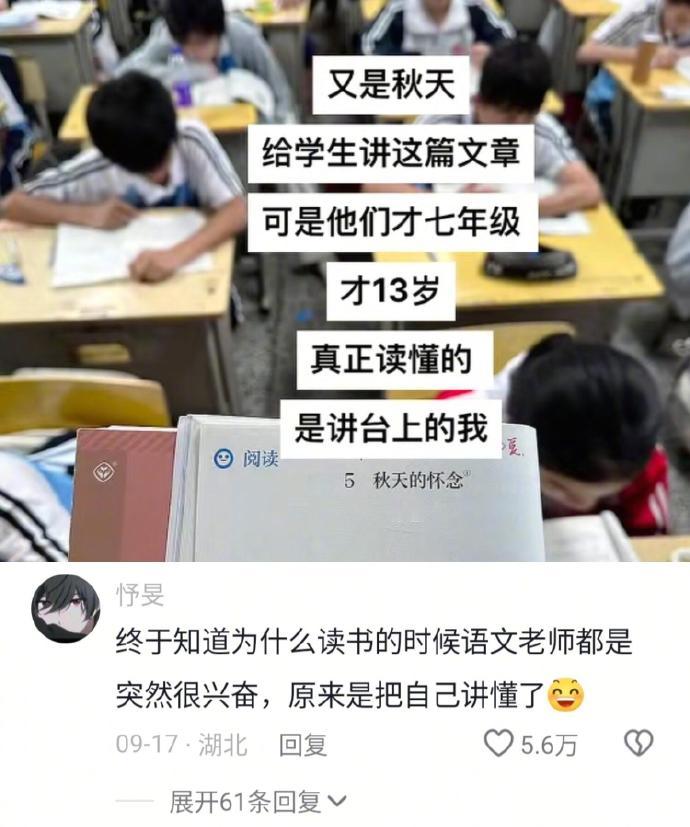

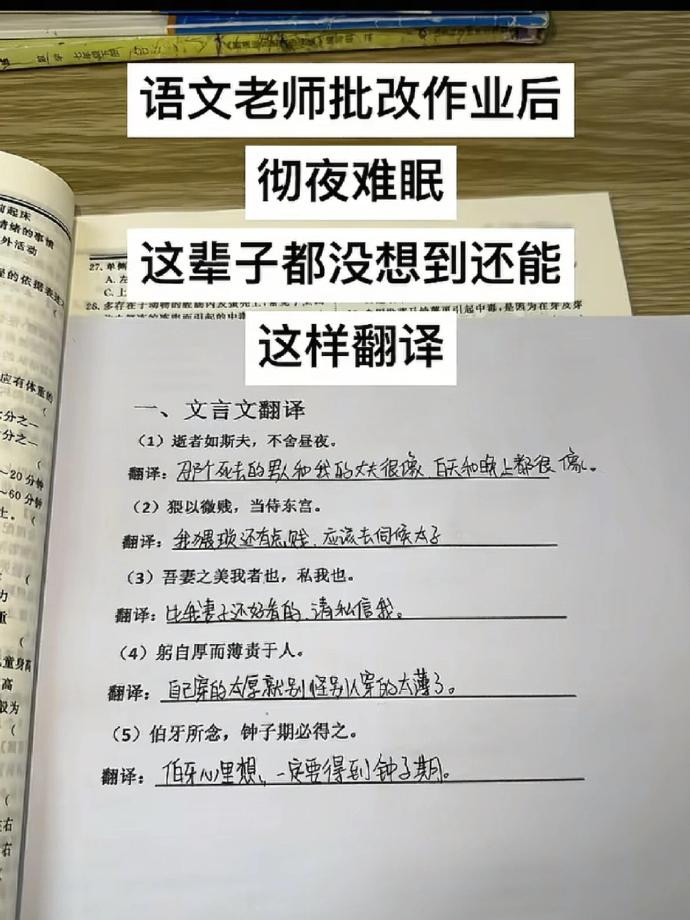

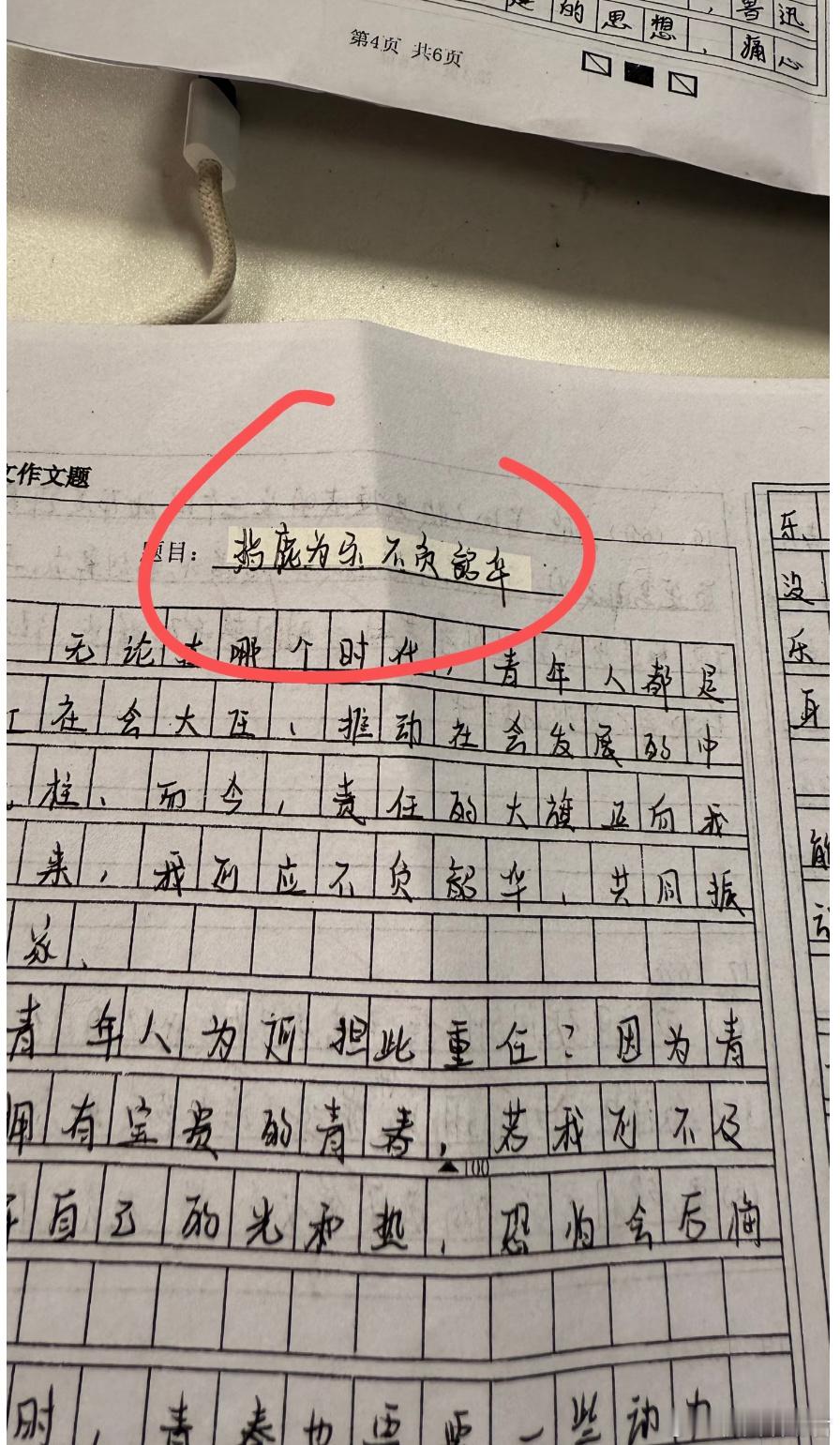

他叫彭邦怀,“毒教材“吹哨的第一人,在教材纠错苦缠14年,22场官司,一次都没有赢过,但仍旧初心不改,被誉为教科书的守护者。 一堂语文课上,孩子们拿着新课本,老师却忽然皱眉——一个标点符号的错位,就可能让古文原意走样。这位老师会选择沉默,还是拉开长达十四年的纠错序幕?他的每场官司都败北,却换来社会对教材的集体警醒。这背后,藏着怎样的教育担当? 彭邦怀是河南固始县人,1970年出生在农村,初中毕业进了县师范学校,毕业后就当了小学语文老师。那时候的教育条件简单,课本就是孩子们的窗口,他教书育人,总是叮嘱学生多读多思,培养正确的价值观。2006年,他在批改学生作文时,发现教材里的标点符号有误导之处,比如省略号的用法不对,这让他警觉起来。作为一名普通党员教师,他觉得这事关孩子们的知识根基,不能马虎。 从那天起,彭邦怀开始留意教材问题。他先是联系出版社,列出具体错误点,希望他们能及时修正。出版社的回应不积极,他没退缩,转而自学法律知识,准备通过司法途径推动整改。2007年,他针对苏教版小学语文教材的六十多处问题提起诉讼,理由是产品质量纠纷。这场官司没赢,但让他看到教材把关的漏洞。接下来几年,他继续检查新版教材,发现更多疏漏,比如人教版小学语文里的广告夹带和生字误写。 彭邦怀的纠错不是空谈,他把精力都投到证据收集上。去图书馆翻旧版课本,比对古籍记载;走访书店,买回样书逐页核实。2012年,他又起诉人教版教材中夹杂的“男科医院”广告,这类问题直接影响孩子身心健康。法院受理后,他陈述事实,强调教育材料的纯净性。败诉判决下来,出版社虽删了广告,但整体机制没大改。他没气馁,调整诉求,继续跟进。 转眼到2013年,彭邦怀的儿子上初中,他在家检查作业时,又在七年级语文教材里找出三十七处问题,包括事实偏差和知识点混淆。这让他更坚定了信念。起诉出版社和书店时,他自费请律师,材料里附上复印件和参考书页码。法庭上,他逐条列举,法官虽维持原判,但出版社承认了六处错误,并寄来道歉信。这小小进展,让他看到坚持的价值。 这些年,彭邦怀的生活围绕纠错转。他关掉业余作文班,省下时间去北京国家图书馆查资料,抄录韩愈生平等历史细节。2015年,他针对初中教材《师说》中的错误起诉,“沭浴”错成“沐浴”,“嘉肴”变“佳肴”,韩愈生卒年标注只剩十五年。这些低级失误,让他担心孩子们对古文的理解。官司还是输了,但他上诉二审,补充更多证据。败诉后,他分类归档判决书,继续反馈新发现。 到2017年,彭邦怀已打过十多场官司,每次路费律师费都自掏腰包,上万块钱说没就没。他去上海出版社核实地理错误,摊开地图册指出问题。印刷厂走访时,他了解工序细节,推动插图整改。2020年,全国教材事件爆发,社会舆论聚焦“毒教材”,他的旧事被媒体报道出来。家长们站出来发声,学生们在课堂讨论教材质量。他的故事传开,大家叫他“教科书的守护者”。 十四年来,彭邦怀一共打了二十二场官司,包括不予立案和上诉失败。每次败诉,他都调整策略,学习新法条,针对不同版本教材发难。出版社零星修改了标点、广告和个别生字,但大问题如审核松懈还在。他没抱怨,觉得这是教育责任的一部分。在党的教育方针下,像他这样的基层教师,用实际行动践行立德树人,守护社会主义核心价值观。 MCN双量进阶计划