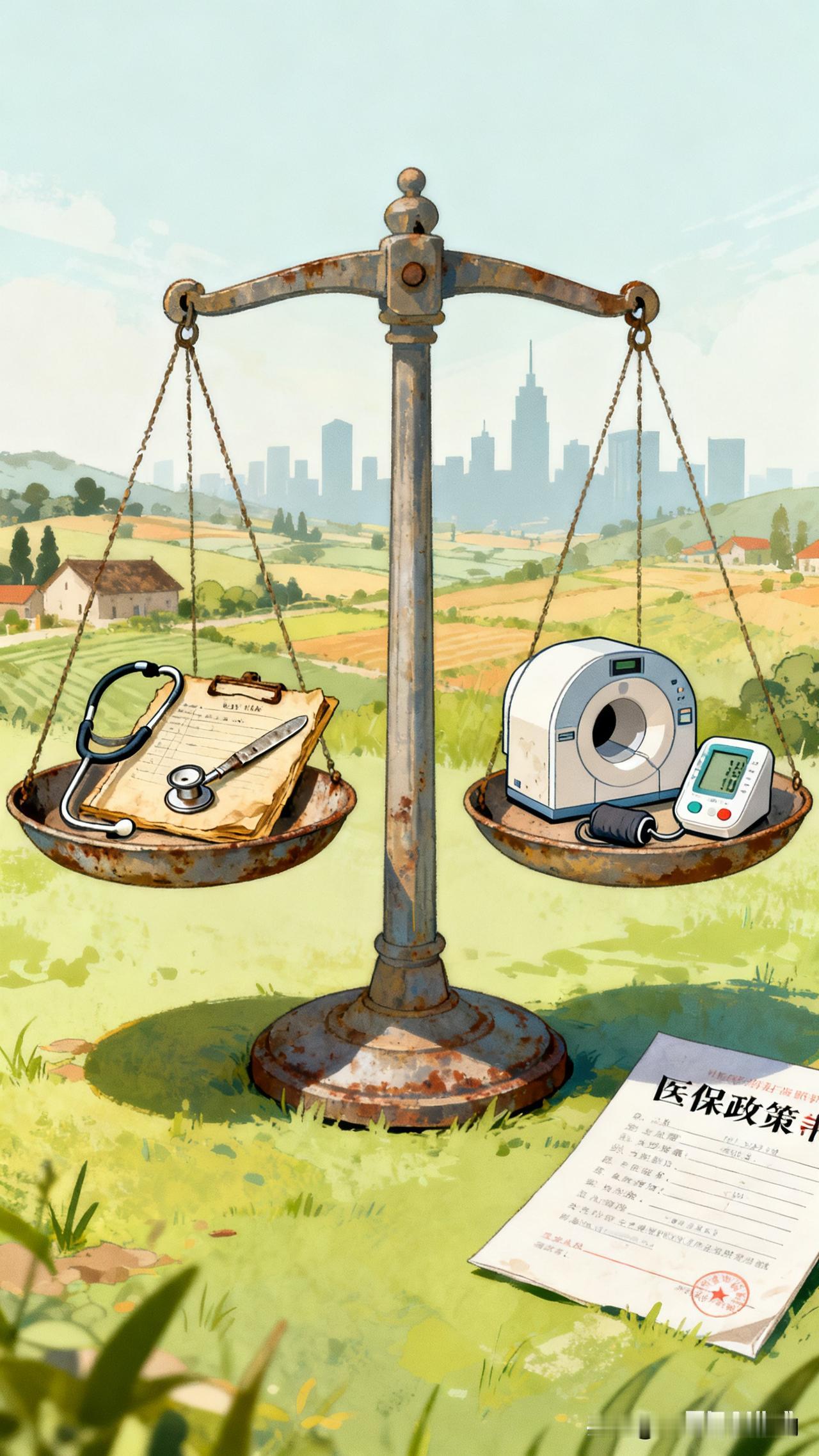

村卫生室改革:撤并与转型的民生答卷 在广袤的乡村大地,村卫生室是守护亿万农民健康的“毛细血管”。截至2024年底,全国59.3万个村卫生室与87万村医组成的服务网络,覆盖了97%的行政村,成为农村三级医疗卫生服务体系的基石。然而,随着城镇化加速、人口结构变迁与疾病谱转变,传统村卫生室正面临服务能力薄弱、人才老龄化、资源配置不均等多重困境。撤并整合以优化资源,还是转型升级以适配需求?这场关乎民生福祉的改革,需要在效率与公平、发展与可及之间找到最佳平衡点。 村卫生室的改革动因,源于现实困境的倒逼与时代发展的必然。数据显示,75.8%的村卫生室仅能开展基础诊疗和简单用药,43.5%缺乏基本医疗设备,17.2%甚至没有稳定互联网连接。村医队伍更是面临“青黄不接”的窘境,平均年龄高达52.7岁,60岁以上占比31.4%,拥有执业(助理)医师资格的仅占38.2%,月均收入比城镇社区医生低42%,难以吸引年轻人才扎根乡村。与此同时,农村人口老龄化加剧,老年人口占比已达21.8%,慢性病占比超过80%,传统“小诊所”模式已无法满足专业化、规范化的健康服务需求。在此背景下,撤并整合低效卫生室、推动服务模式转型,成为破解基层医疗“最后一公里”难题的必然选择。 撤并整合并非简单“一关了之”,而是资源优化的科学布局。各地实践中,三类调整路径清晰显现:对不符合标准的卫生室进行标准化升级,对人口较少、地理位置相近的村庄整合建设区域性卫生室,对部分卫生室转型为健康服务站专注公卫服务。河南部分村庄将分散卫生室合并为标准化诊疗点,不仅改善了诊疗环境,更实现了设备共享与团队协作,让村医李医生这样的从业者得以继续行医并获得更好发展条件。但撤并也需警惕“一刀切”的风险:部分地区整合后,就医距离增加给老年人、孕产妇等特殊群体带来不便,个别地方出现服务真空期,62.4%的村医担忧角色定位模糊,54.8%担心收入受影响。这要求撤并过程中必须同步完善巡诊制度、畅通转诊通道,确保服务不中断、民生有保障。 转型升级为村卫生室开辟了更广阔的发展空间,“三化融合”“智慧医疗”等新模式正在书写基层医疗新样本。成都市青白江区东方社区卫生室以“标准化建设筑基、同质化服务提质、精准化公卫赋能”模式,将建筑面积从100㎡扩展至300㎡,增设康复训练区与中医特色诊疗区,通过“大学生村医专项计划”组建专业团队,引入非遗“李氏杵针疗法”等20余项中医适宜技术,让24岁的年轻村医能独立开展中医理疗 。智慧健康监测平台“小姚”实现健康数据实时监测与干预闭环,远程会诊平台让转诊效率提升50%,夜间延时诊疗服务更让2024年门诊量突破1万人次,居民满意度从80%提升至92% 。山东、浙江推行的镇村一体化管理,四川、安徽探索的医共体下沉服务,以及部分卫生室转型慢病专科的实践,证明了差异化服务、专业化发展、智能化赋能的转型之路行之有效。 村卫生室改革的核心,是在变革中实现“保基本、强基层、建机制”的目标。对村医群体而言,转型既是挑战更是机遇:国家明确的“转为乡镇卫生院编制人员、继续担任村医并提高待遇、转型为健康指导员”三条路径,让像王医生这样的从业者得以实现职业升级,获得稳定保障与成长空间。对村民而言,改革的最终落脚点是“看病更方便、服务更优质、保障更有力”——标准化的诊疗环境、专业的医疗团队、智慧化的健康管理,让乡村医疗从“有地方看”向“看得好”转变。 展望未来,村卫生室改革既不能因循守旧,也不能急于求成。应坚持“因地制宜、分类施策”原则:人口密集、需求旺盛的地区,推动卫生室升级提质,拓展中医、康复等特色服务;人口外流严重的地区,以区域性卫生室为核心,搭配巡诊服务与远程医疗,保障基本需求;偏远山区则保留必要的诊疗点,通过医共体下沉资源补齐能力短板。同时,要健全村医待遇保障与培养激励机制,完善医保报销向基层倾斜的政策,让村医有奔头、村民得实惠。 村卫生室的撤与留、并与转,本质上是一场以人民健康为中心的民生工程。当标准化建设筑牢服务根基,当智慧医疗延伸服务触角,当人才保障留住基层力量,这场改革便不再是“非此即彼”的选择题,而是“多方共赢”的必答题。在乡村振兴与健康中国战略的双重驱动下,转型升级后的村卫生室必将成为更坚实的乡村健康守护网,让亿万农民在家门口就能享受到优质、便捷的医疗服务,为美好生活筑牢健康根基。