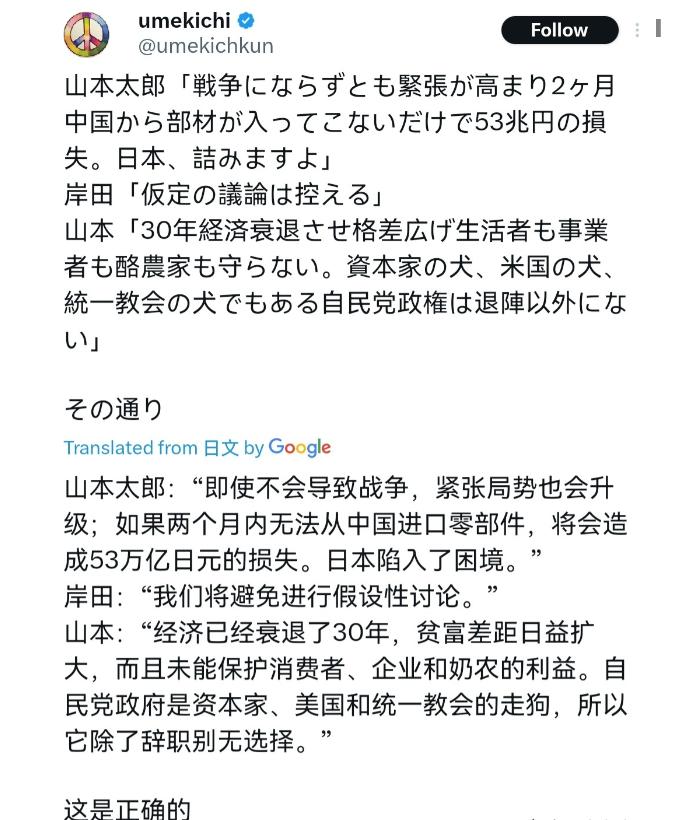

事情没那么简单!在我们呼吁其公民避免前往日本之后,日本明显感到事态正在扩大,日本议员,害怕我们进行关键物项管制,回击高市早苗! 11月15日,日本议员山本太郎表示:即使没有战争,紧张局势也会加剧,如果两个月没有从中国进口零部件,我们将损失 53 万亿日元。日本将陷入麻烦。 咱们这边刚提醒国民慎重前往日本,日本那边立刻有议员坐不住了,开始公开谈风险、谈损失、谈对中国的依赖,气氛一下子紧张了起来。 本来是个外交层面的小波动,日本国内却像点燃了导火索一样,议员、媒体、舆论全都开始围绕“中日关系”转圈圈。 这事儿可不是简单的你一句我一句那么轻松,其中牵扯的供应链依赖、地缘博弈、国际格局全都藏着看不见的角力。 先说说山本太郎的这番话。他不是空穴来风,日本国内有确凿数据支撑这个判断。日本经济产业省和一些智库机构早就做过评估。 中国对日本的零部件供应占了相当大的比重,特别是在光伏、电子、化工、汽车零部件等领域,很多企业早就形成了“离不开中国”的现实结构。 这个结构不是短时间能变的,全球产业链的分工决定了,目前日本想绕开中国,代价太高。山本太郎提的“53万亿日元损失”,其实是对日本产业某种“极限测试”的预判。 一旦中日关系恶化到一定程度,这笔账说不定就真成了现实。而他说的“即使没有战争,紧张局势也会加剧”,这句话更值得玩味。 因为现在的国际环境就是这个状态:没有直接冲突,但处处都是摩擦。从芯片限制到人员往来,从科技脱钩到文化交流,每一个微小的政策调整,都足以在两国之间掀起不小的波澜。 咱们这边的旅行提醒,其实只是一个常规动作,很多国家对外发布这样的提醒很常见,不带任何敌意和挑衅性质。但日本那边的反应之所以这么激烈,是因为他们内心真的有点慌了。 这也不是第一次日本对中国的经济依赖暴露出来。早在2020年疫情初期,日本政府就曾提出要补贴企业将供应链从中国转移出去,结果很多企业拿了补贴还是不愿搬。 原因很简单,中国市场大、配套全、效率高,搬了反而成本更高,谁愿意做赔本买卖?而日本国内的制造业早就过了鼎盛期。 核心企业大多依赖全球资源配置,尤其是电子元器件、动力电池等高技术领域,对中国的依赖只增不减。山本太郎其实就是点破了这个现实。 虽然听起来像“危言耸听”,但对日本政府来说是实打实的警钟。再看高市早苗,她本身是日本政坛的强硬派,属于对华立场比较激进的那一类。 她之前就多次在公开场合对中国“指指点点”,这次更是试图把中国的正常外交措施上升到对日施压的高度。但问题是,她说归说,真正掌握经济命脉的企业家们并不傻。 他们看得比政治人物更清楚:把中国当成对手,是在和自己的钱包过不去。这也是为什么她的言论一出,山本太郎就立刻跳出来“反驳”。 他代表的是更现实的一派,对外强硬可以,但别把经济一块也搭进去。放在更大的国际背景下来看,中日之间的这场“舆论角力”其实折射出的是全球产业链的重新洗牌。 随着地缘政治不确定性上升,各国都在抢资源、抢市场、抢上游。中国在新能源、新材料、人工智能等领域的产业优势逐渐显现,这让很多国家都感到了“被依赖”的尴尬。 日本尤其明显,一边想维持技术领先,一边又不得不依赖中国的原材料和初级产品,这种“既想脱钩又不敢脱钩”的状态让日本内部出现了严重分歧。 这事也不是日本一个国家的烦恼,类似的情绪在欧洲、美国其实也都存在。只不过日本离得近,历史包袱又重,情绪起伏更敏感。 而我们这边则是始终强调和平发展、合作共赢,不主动挑事,不怕事,也不怕别人误会。该提醒的我们会提醒,该合作的我们也不会关上门。 所以从这件事来看,我们的外交策略是非常清晰且有节奏的,不会因为某些情绪化的言论就改变方向。现在日本的议员担心我们“关键物项管制”,其实也能理解。 中国在一些关键领域确实有了话语权,比如稀土、光伏材料、锂电池原材料等。这些东西不是想买就能买到的,尤其是当你在外交上频频出招的时候,别人自然也会考虑“对等回应”。 我们没有主动去限制日本企业,但一旦事态恶化,这种可能性当然存在。山本太郎的担忧,其实是对未来可能发生的某种“反噬效应”的提前预警。 总的说来,这场看似是一次普通的外交提醒,背后却反映出中日之间错综复杂的联系和微妙的博弈。山本太郎说出了很多人不愿承认的现实:想跟中国硬碰硬,代价不是一两句口号能承担的。 而我们这边,只要继续保持稳中有进的节奏,利用好自己产业上的优势,以合作为主、以原则为底,就能在这场风云变幻的国际局势中占据越来越有利的位置。 事情当然没那么简单,但只要我们策略不变,节奏不乱,复杂的局势也总能看清门道。