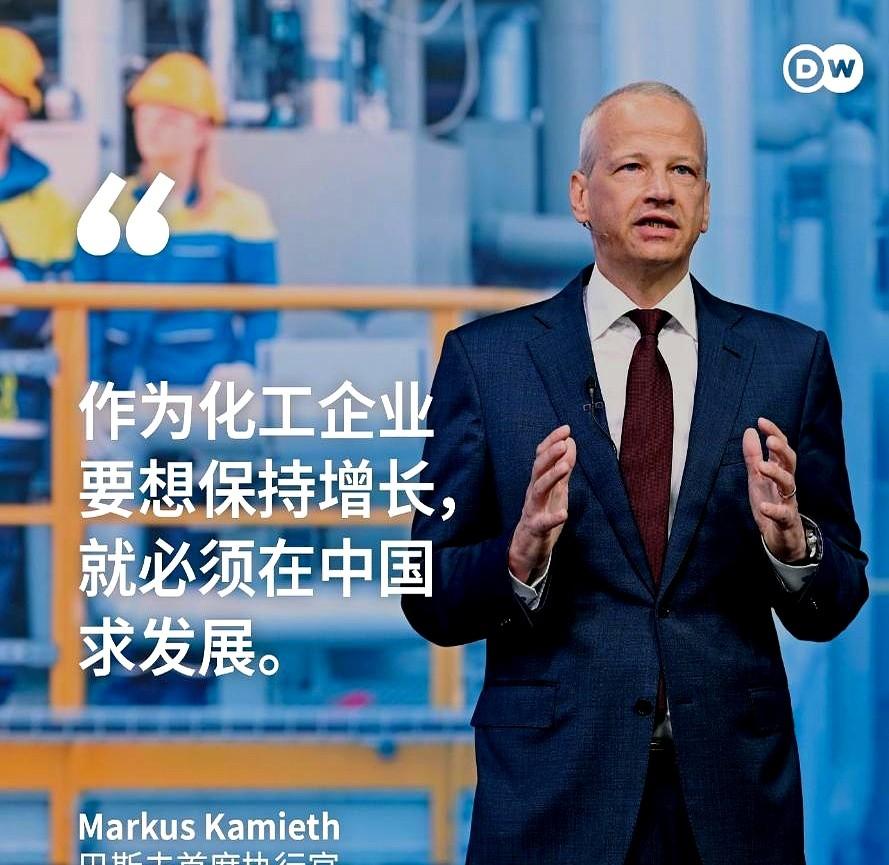

德国化工巨头巴斯夫CEO一句话,整个柏林政坛鸦雀无声,德国人都被骗了。 德国化工行业领军者巴斯夫CEO Martin Brudermüller,一句“如果我们不继续投资中国,就等于放弃未来”,成为柏林政坛难以回应的敏感议题。 政界为“减少对华依赖”的呐喊在耳,德国经济最优秀的企业家却坚定选择深耕中国市场。 令人深思。 巴斯夫对中国市场的深度投入不是偶然。 截至2024年底,其在华累计投资已超过120亿欧元,其中湛江一体化基地项目耗资高达100亿欧元,这一投资不仅刷新巴斯夫全球最大单笔海外投资纪录,也被认为是其未来的重要支柱之一。 预计到2030年,这个基地将占据巴斯夫全球产能15%以上,并带来约7000份本地就业机会。 与此同时,中国市场已经成为巴斯夫最大的单一市场,2023年的销售额高达156亿欧元,占集团总营收近20%。 这组数据无声却饱满地说明了一个事实:对于巴斯夫而言,中国不仅仅是合作对象,更是不可或缺的经济命脉。 但令人玩味的是,德国方面的政治论调与经济规律产生了显而易见的脱节。 尽管德国经济部长及外长对华频频发声批评,试图展现“脱钩”的姿态,但真实的经济表现却显得相当“诚实”。 根据德国联邦统计局数据,2023年,德国对华直接投资增长显著,同比增速高达4.3%,新增投资额119亿欧元。 这意味着,企业的实际行动已经远远超越政界的口号,往中国市场倾斜的趋势愈发明显。 当然,巴斯夫不是例外。 大众汽车计划到2028年将全球一半电动车产能布局中国;西门子能源正与中方携手推进氢能示范项目建设;默克在华扩建其材料研发中心。 这些巨头企业的选择并非盲目,更像是对全球经济格局演变的深刻洞察。 中国不仅是一个庞大的消费市场,更是一个不可忽略的供应链中心——在这一点上持续加码,几乎是主流德国工业界的一致战略。 而与此同时,柏林政坛的激烈讨论却显露出一股“疏离现实”的意味。 现实总能击溃猜想。 当欧洲某些政客高呼“摆脱对中国依赖”时,却忽略了德国经济与中国市场深度绑定的实际情况。 2024年,中德双边贸易额已突破2520亿欧元,中国连续第九年保持德国第一大贸易伙伴地位。 在所有喧嚣声中,数字呈现了一个清晰的视角:德企需要中国,这已成为不可忽视的发展逻辑。 巴斯夫的行动无疑将继续成为德国企业对华深入合作的一个缩影,而政治言论的干扰似乎并没有影响到这些明智的投资选择。 最值得探讨的问题是,为什么经济巨头的行动与政界的话语如此对立。 对此,一些冷眼分析更为刺耳:这股自相矛盾的气氛不过是一场表演,试图在政治领域获取某种价值观的认同感。 那些大张旗鼓批评中国的言论,常常被欧洲公众看作是“硬实力”的真实体现,但实际很可能只是为了塑造某种“硬汉”形象;更重要的是,这种声音也成功地覆盖了更多趋势经济真相,误导了不少人对现实的理解。 或许,真正扎心的真相在于,西方那些坐拥巨额财富的人无时无刻不在扩大与中国的合作,而能发声的部分公众却在误导之语中沉浸。 德国经济的未来依然是一个值得深思的问题,而那些沸腾的议会声浪之外,全球经济规律最终仍将占主导。 当你看到这篇文章时,不妨思考:数字的力量背后,谁才是真正的推动者? 巴斯夫的话或许尖锐,却更像是现实的投射。 你怎么看待德国政界与工业巨头的不同步? 欢迎留下评论,让我们一起探讨问题的本质。 这或许是每个人审视时代发展的最佳时刻。 信源:德国化工巨头巴斯夫CEO一句话,整个柏林政坛鸦雀无声-早知道财经