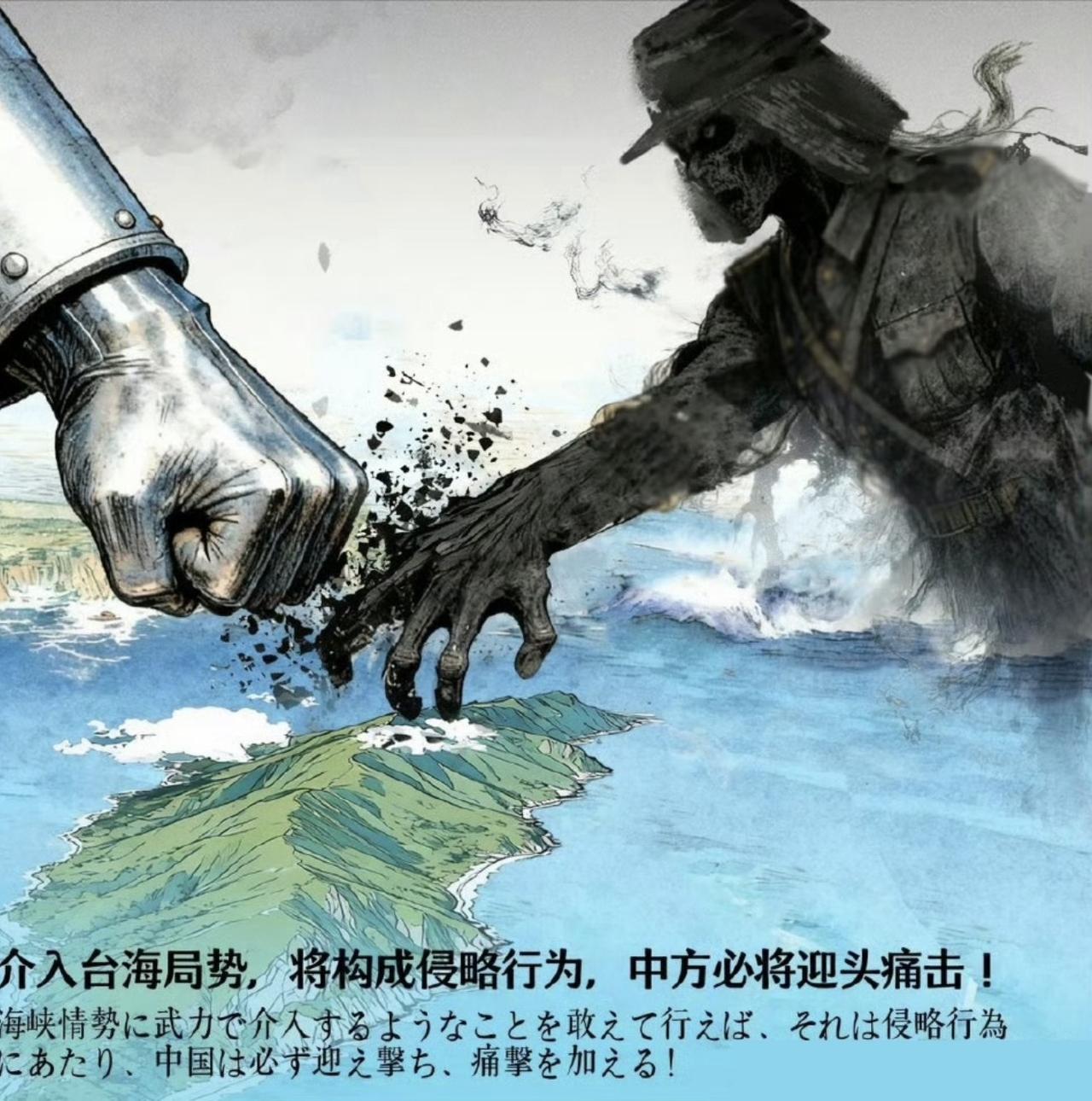

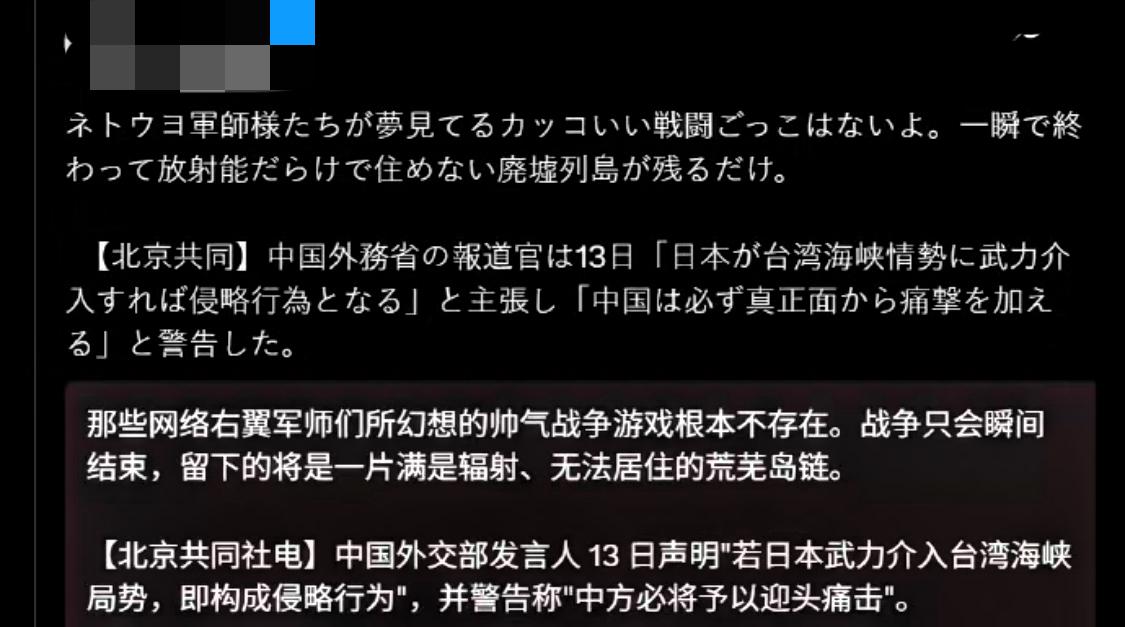

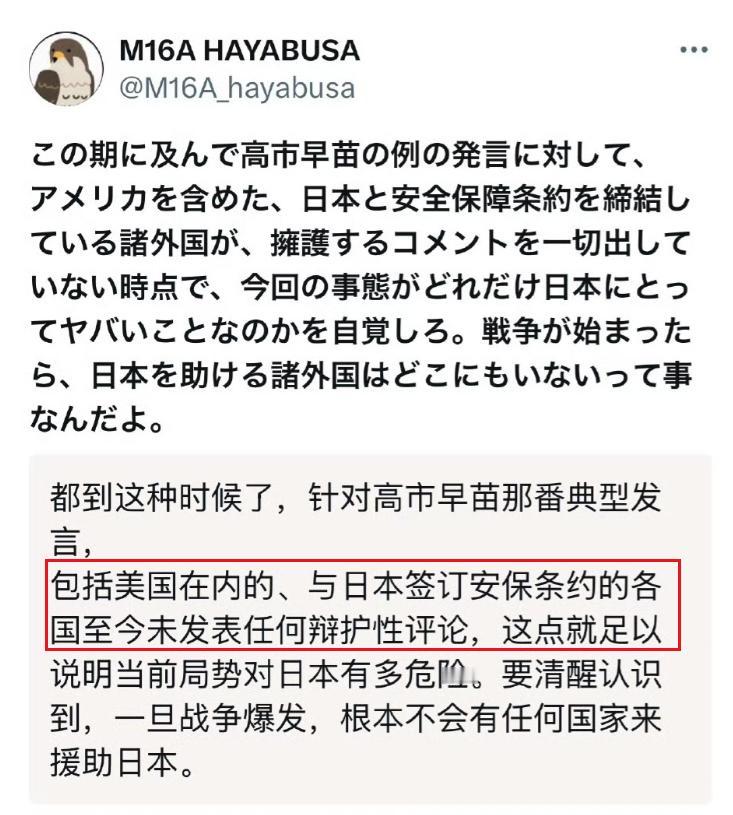

这一次,为什么没有一个国家敢替日本说话? 你发现没有?这次中日吵到这个份上,日本那一堆所谓“盟友”,包括美国在内,居然没有一个站出来给日本撑腰。 实际上,这是一场成本和收益的清晰算账,盟友们算了一笔账:帮日本出头的成本,已经远远超过了它能带来的价值,这不是背叛,而是理性的战略判断。 任何联盟关系,都得建立在可靠和敢承担的基础上。 可这次,日本自己把自己从“战略资产”变成了“麻烦包袱”,谁都不想接手,事情的导火索,是日本内阁高官高市早苗的一番挑衅性言论,她主动点火没错,但关键是,当中国用强硬态度回应后,她自己却选择回避,不敢坚持立场。 这种点完火就跑路的行为,让盟友们看着又尴尬又无奈。 你想别人帮你说话?很难,谁愿意为一个自己都不敢负责的伙伴背书?这不仅道义上站不住脚,逻辑上也说不通。 结果,日本自己变成了一个不可靠、不值得全力支持的角色。 日本的历史包袱也很重,二战遗留的问题、战败国身份,让它在国际关系中总是敏感存在。 长期模糊态度,让别的国家心里都有戒备,谁愿意冒着被拖进历史争议和修正主义的风险,为日本撑腰呢? 当大家把账算清楚,所谓的“盟友道义”就显得苍白无力了,无论是在华盛顿,还是在欧洲各大首都,决策者们更关心的是自家经济账。 口头承诺解决不了国内经济问题,也承担不起高额的对抗成本。 欧洲国家正忙着应付内部经济困境,美国也清楚,如果为了日本直接和中国对抗,代价太高,根本赔本,这些国家都和中国市场紧密绑定,德国的汽车、法国的消费品都离不开中国。 为了声援一个行为不可靠的盟友而得罪中国,损害自己经济利益,这种选择,理性领导人自然不会做。 如果日本是内因,那中国就是外因,中国早已不是简单的对手,而是一个巨大的引力场,改变了全球互动规则。 它的经济和国际影响力大到无法忽视,任何国家在行动前,都必须考虑惹恼中国的后果。 这种“引力”,让美国更愿意把日本当作前线棋子,用来消耗对手,而不是一个必须不计代价保护的伙伴,换句话说,国际社会被迫面临一个选择:一边是不靠谱的日本,一边是不可替代的中国,答案显而易见。 这次盟友们的沉默,并非不想,而是不敢,这个事件告诉我们一个很简单的道理:在今天的国际舞台上,实力才是最终硬通货,而国家利益是行动的驱动力。 联盟的价值不是永远不变的,它随时都在被冷酷地重新评估。 对此你怎么看?