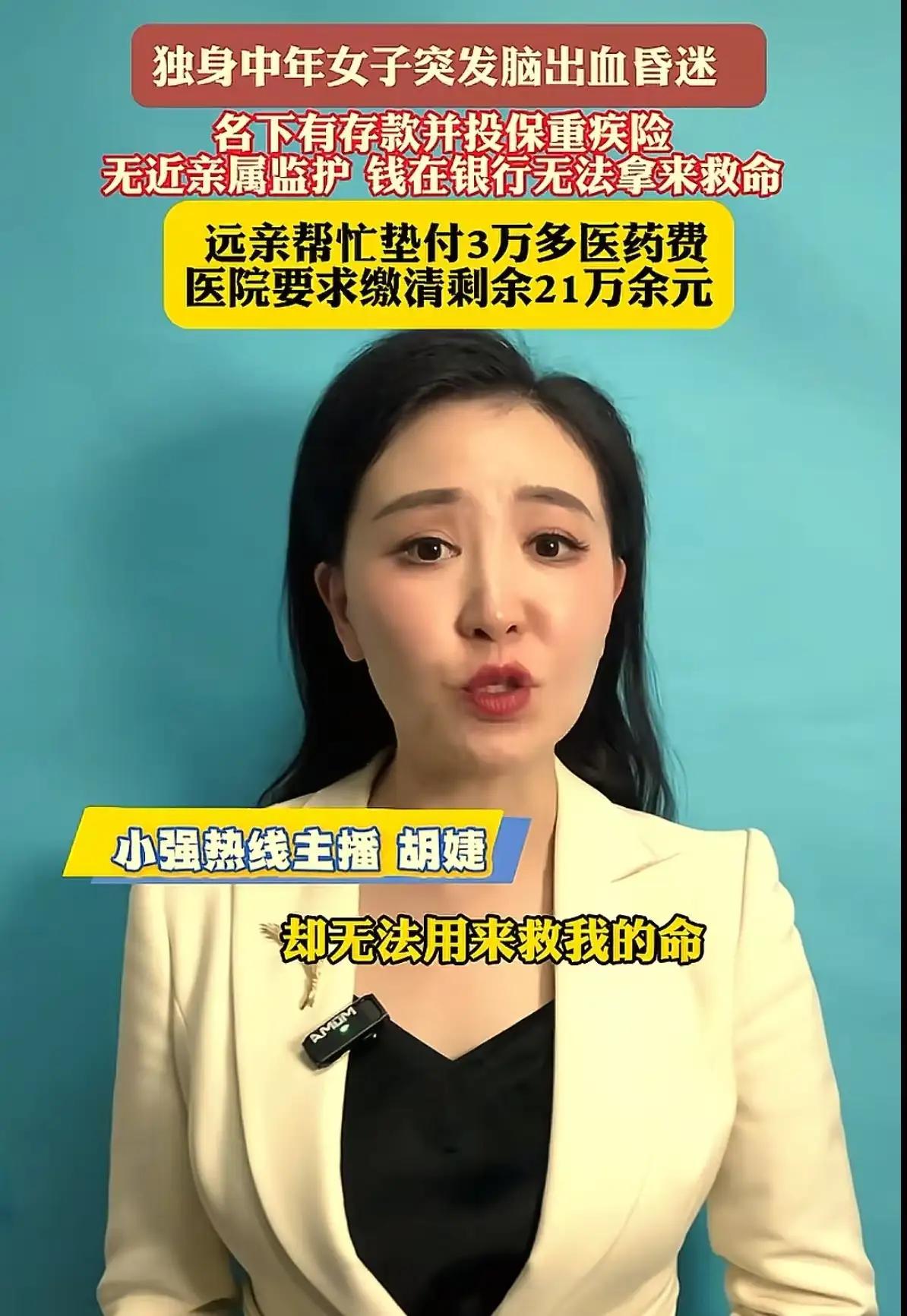

独身女子昏迷垂危银行百万存款竟成夺命符!上海46岁女强人病房里的生死考验与制度拷问 (來源:小強熱綫) 当急救车的鸣笛声划破上海夜空,46岁的阿丽被推进抢救室时,她永远不会想到那张存着毕生积蓄的银行卡,竟会成为阻隔在生死之间的天堑。脑出血昏迷的患者、无人认领的存款、冰冷的银行规定,这三个看似毫不相干的词语,在这个冬天编织成一场令人窒息的现实悲剧。 病床上的阿丽面色苍白,呼吸机规律的声响成为病房里唯一的声音。医生手中的手术同意书在等待签名,而能够动用她账户里那笔救命钱的"合法监护人",却在这个城市里遍寻不见。这个曾经叱咤职场的女强人,此刻正被自己辛苦积攒的财富囚禁在生死边缘。 银行柜台前,远房表妹攥着阿丽的存折急得直跺脚。"这是她的钱!她现在就躺在医院等着这笔钱救命!"柜员无奈的摇头仿佛一记重锤:"按规定,必须直系亲属或法定监护人才能代办。"冰冷的制度像一堵无形的墙,将生的希望隔绝在外。 与此同时,保险公司的理赔部门也在上演着相似的剧情。重疾险的保单安静地躺在文件夹里,每一条免责条款都像在嘲笑着这场荒诞的悲剧。“需要本人或法定监护人提出申请”,这句话成为无法逾越的鸿沟。本该在危难时刻提供保障的保险,此刻却成了镜花水月。 在绝望中,表妹掏空了自己的积蓄垫付了三万多元医疗费。这笔钱暂时保住了阿丽的性命,却远远不够后续的治疗。医院的催款单像雪片般飞来,二十一万元的数字像一座大山压在每个人心头。生命在这里被明码标价,而能支付这笔费用的人正躺在病床上不省人事。 居委会办公室里,工作人员翻遍了所有档案。派出所出具的证明文件上,"未查到其他亲属记录"的字样格外刺眼。这些平日里证明"你是谁"的文件,此刻却在证明"你无人可依"的残酷现实。我们的社会机制,似乎在某个环节出现了致命的断层。 法律界人士指出,要破解这个困局必须经过漫长的司法程序:先宣告当事人无民事行为能力,再指定监护人。这套程序需要数月时间,而重症监护室里的病人,最缺的就是时间。当生命进入倒计时,司法的脚步显得如此沉重而缓慢。 阿丽的遭遇不是个例。随着社会结构的变革,选择独身或丁克的人群正在扩大。据统计,我国独居人口已突破1.25亿。这个庞大群体正面临着与阿丽相似的困境:当意外来临,我们的社会系统是否做好了保护他们的准备? 在传统家庭结构逐渐多元化的今天,银行、保险、医疗等机构的服务流程却仍停留在过去。那些为"标准家庭"设计的规章制度,正在成为非传统家庭结构人群的生存隐患。当生命与制度碰撞,我们是否应该思考:制度究竟是为谁而设? 这场生死考验让我们看清了一个残酷的真相:在现代化大都市的繁华表象下,我们缺乏一套应对突发危机的应急机制。当一个人失去表达能力时,他的基本权益该如何保障?他的财产如何才能用于拯救他自己的生命? 或许,我们需要建立特殊的紧急医疗资金提取通道,在严格审核的前提下允许特定机构代为办理。或者推行意定监护制度,让独身者可以提前指定信任的人作为紧急情况下的监护人。这些探索已经在某些地区开始试点,但普及之路依然漫长。 深夜的ICU外,表妹还在为接下来的医疗费发愁。玻璃窗内,阿丽的生命体征监视器发出规律的滴答声。这个曾经坚信"有钱就能安度晚年"的独立女性,此刻正用她的遭遇叩问着每个人的良知:当我们的亲人、朋友,甚至我们自己面临同样处境时,该怎么办? 这场发生在上海某医院的真实事件,不仅是一个个体的悲剧,更是对整个社会的警示。在追求个人自由与独立的时代,我们更需要建立与之匹配的社会保障体系。因为每个人的生命都值得被尊重,无论他是否身处传统家庭之中。