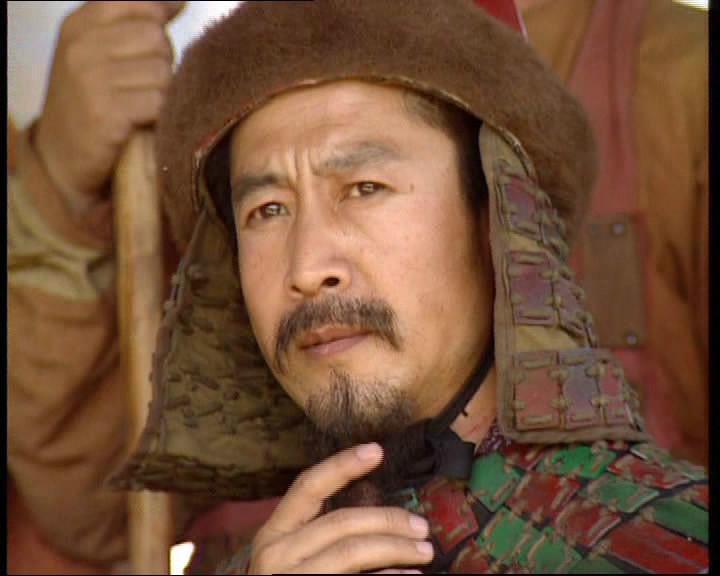

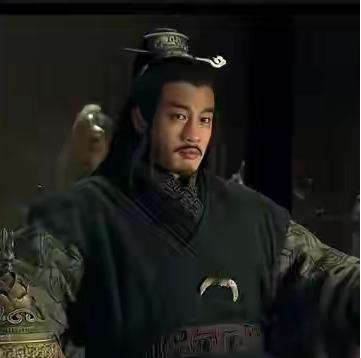

后唐皇帝李嗣源派女婿石敬瑭出兵伐蜀。石敬瑭攻克剑门,打开了蜀地的门户。然后,石敬瑭就不动了,李嗣源大骂:“这小子,要干什么?” 这一年是长兴元年,朝廷上下都盯着这场战事。先锋王思同三次上疏请求再攻前线,石敬瑭都不批。前线驻军怨声载道,洛阳朝堂也议论纷纷。没人知道,这场沉默,是石敬瑭刻意为之。 六年前,石敬瑭与李嗣源联姻,迎娶公主,被任命为天雄节度使。表面看,他是驸马、重将、亲信,实则他心里明白,李嗣源对手握兵权之人,从未真正放心。先有李绍荣兵败被诛,后有安重诲排斥异己,连重镇节度使都随时可能遭废黜。他不想做第二个。 剑门一战后,后唐军兵锋直逼西川,朝廷催进之声日紧,石敬瑭反而按兵不动。他并非懦弱,而是故意保存实力。他知孟知祥和董璋已经放下旧怨,共同抗唐。蜀道难行,后勤断绝,强攻只会陷入绝地。与其将兵力耗在蜀地,不如静观其变,留足后手。 数月前,他的幕僚曾劝他趁胜深入成都,立下大功,可石敬瑭没有回应。实际上,他心思早不在功劳。他看得清,李嗣源年事已高,朝堂派系林立。再耗下去,等的不是捷报,而是自己被架空。他要保住兵权,要站稳北方节度地盘,要等一个更大的机会。 孟知祥趁机重整防线,剑州周边重新布防。叛军乘势夺取阆州、遂州,朝廷指责石敬瑭贻误军机,他却递上奏折反诉粮草困顿、民夫逃散、士气衰弱。字字属实,又句句避重就轻。安重诲虽不满,也只能压下争议。朝廷再想换将已无余力。 长兴二年正月,李嗣源突然罢朝三日。两周后,诏书传至剑门,准石敬瑭撤军。他当即传令,全军拔营,不战而归。利州、剑州全线放弃。这一退,反倒让他在洛阳以“明知不可为而止”之名保全兵权。 四年后,局势如他所料发展。后唐末帝李从珂起兵削藩,石敬瑭被逼入绝境,遂与契丹耶律德光联合。天福元年,石敬瑭在太原自立为帝,建立后晋。他割燕云十六州予契丹,被称为“卖国”。可对石敬瑭而言,这只是计划的一步。他没有输,他只是选了能赢的路。 董璋在反叛后不到两年被杀,孟知祥则于934年自立称帝,建立后蜀。而石敬瑭从剑门一战中抽身,最终夺得天下。 如《通鉴纪事本末》所言:“识势者不争一时之功,审势者常得其终。”石敬瑭,从不是听命之将,他是蓄谋已久的局中人。