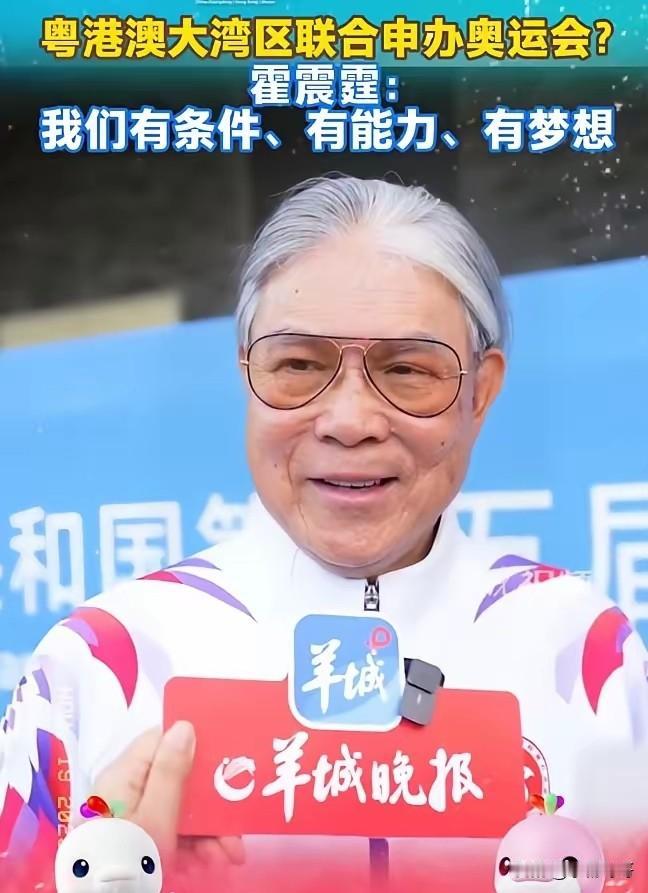

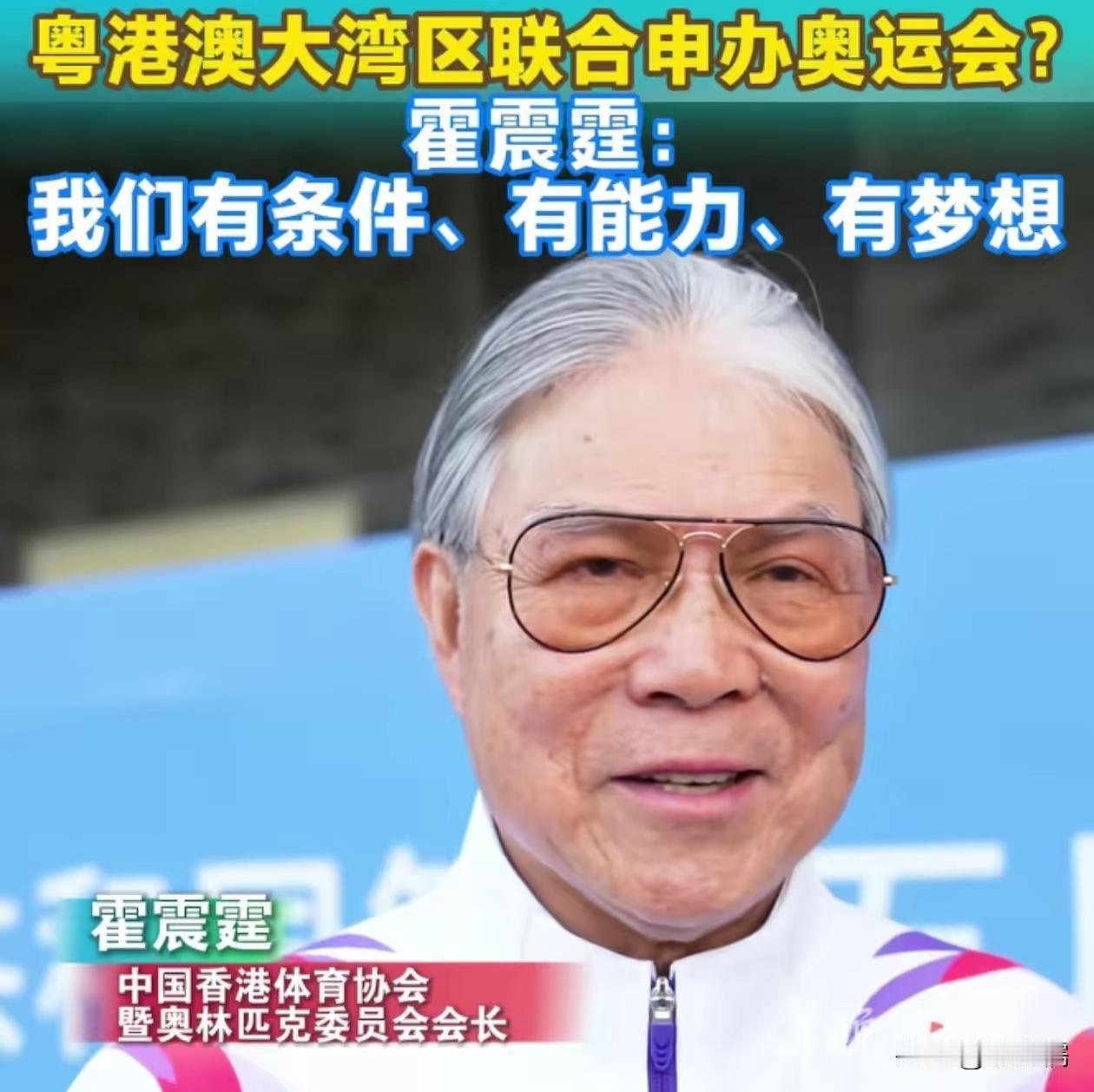

[太阳]又一好消息!香港争办2036奥运会主办权,香港体育协会会长霍震霆明确表态:大湾区“有条件、有能力、有梦想”冲击奥运主办权,但香港单独办赛难度太大,城市协同才是关键! (信息来源:参考消息——巴赫称赞大湾区体育设施“世界一流”) 全运会在粤港澳大湾区的火热举办,不仅成为检验三地体育协同能力的“大检阅”,更让粤港澳联合申办 2036 年夏季奥运会的话题持续升温,成为全球关注的焦点。 这场盛会以高效的跨区域协调能力,向世界展示了大湾区联合办赛的底气,而巴赫的实地考察与积极表态,更让这场奔赴多了几分现实可能。 大湾区申办 2036 年奥运并非一时兴起,而是实力积淀与时代机遇的双重契合。 当下,全球申办奥运的热情近年有所降温,2032 年布里斯班因唯一候选身份获办赛权,国际奥委会急需有实力、有经验的区域稳住赛事质量与全球影响力。 中国曾成功举办 2008 夏奥与2022 冬奥,凭借出色的办赛能力成为国际社会眼中的可靠选择,而 2036 年奥运会按 “洲际轮换” 原则有望落户亚洲,更为大湾区创造难得的历史机遇。 同时,国际奥委会 2019 年更新宪章允许多城联合办赛,为大湾区跨区域申办提供了关键的规则支撑,让 “1+N” 的办赛模式有了制度依据。 大湾区从区域实力来看,早已具备申办的坚实基础。 作为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,大湾区拥有 7 座机场、密集的轨道交通网络,交通互联互通水平位居世界前列,为赛事期间人员流动、物资调配提供了便利。 2025 年三地联合承办十五运会,实现了 80 多个场馆的跨区域调配,广州的亚运会办赛经验、香港的国际赛事运营能力、深圳的现代化场馆设施形成互补,充分验证了协同效应。 香港启德体育园等世界级场馆的落地,更让硬件设施达到奥运标准,正如巴赫参观启德体育园时所言,“这里拥有令人兴奋的全新场地,具备举办全球性赛事所需的一切要素”。 香港智库 “2036 工作小组” 的测算显示,得益于现有设施充足,无需大规模新建场馆,申办净收入有望超300 亿港元,还将吸引逾 200 万国际游客。 这场申办浪潮的发酵,离不开关键节点的推动与各方的积极回应。 2025 年 3 月,团结香港基金率先发文提议大湾区联合申办;9 月,香港新民党主席叶刘淑仪在施政报告相关建议中明确支持这一主张。 而11 月,巴赫与国际奥委会主席考文垂应邀出席十五运会开幕式,随后两人在广东多个赛区考察观赛,巴赫不仅盛赞赛事精彩,更公开鼓励大湾区 “去争取吧,继续努力终可圆梦”。 香港体育协会会长霍震霆在全运会火炬传递现场明确表态,大湾区 “有条件、有能力、有梦想” 冲击奥运主办权,同时强调香港单独办赛难度巨大,城市协同是关键。 香港立法会议员田北辰则指出,巴赫的表态极具分量,背后是对大湾区基础设施、国际通达性与投资意愿的综合认可。 然而,热潮之下也不乏争议与挑战。部分民众与舆论担忧,千亿级的赛事投入可能挤占民生领域的资源,且东京奥运会 1300 亿人民币的总成本仅收回三成直接收益,风险不容忽视。 更关键的是,大湾区涵盖三个关税区、三种法律体系,跨行政区的制度衔接、赛事物资流通、签证政策统一、安保协同等问题仍需破解,赛后场馆的长期利用也考验着运营智慧。 对此,香港文化体育及旅游局保持了审慎态度,明确表示申奥属于国家层面重大决策,现阶段专注于办好十五运会,将结合全运会经验检视办赛能力,与中央政府保持沟通。 这种态度,既体现了对申办机遇的重视,也彰显了对成本与风险的理性管控。 尽管仍处于提议和热议阶段,但大湾区申奥的讨论本身已产生积极影响。超40 亿潜在观众的媒体曝光预期,让大湾区的国际关注度持续提升,助力区域商业生态系统升级。 申办的愿景加速了交通、基建的完善,深中珠城际、广中珠澳高铁等关键项目建设有望提速,进一步巩固大湾区的枢纽地位。 更重要的是,这场讨论激发了民众的体育热情,显示出赛事经济对产业升级与城市更新的带动作用。 按照国际奥委会的时间表,2036 年奥运会举办城市将在 2029 年确定,大湾区仍有充足时间积累经验、完善方案。 无论最终能否成功申办,大湾区在这一过程中形成的协同机制、完善的基础设施与浓厚的体育氛围,都将成为区域发展的宝贵财富,书写 “一国两制” 框架下区域融合发展的新篇章。 正如巴赫所言,“这里有热爱体育的民众,具备所有必要元素”,只要坚持协同发力、理性推进,大湾区的奥运梦想终将迎来圆梦的时刻。