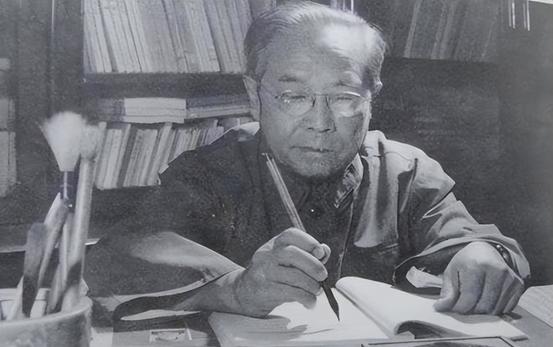

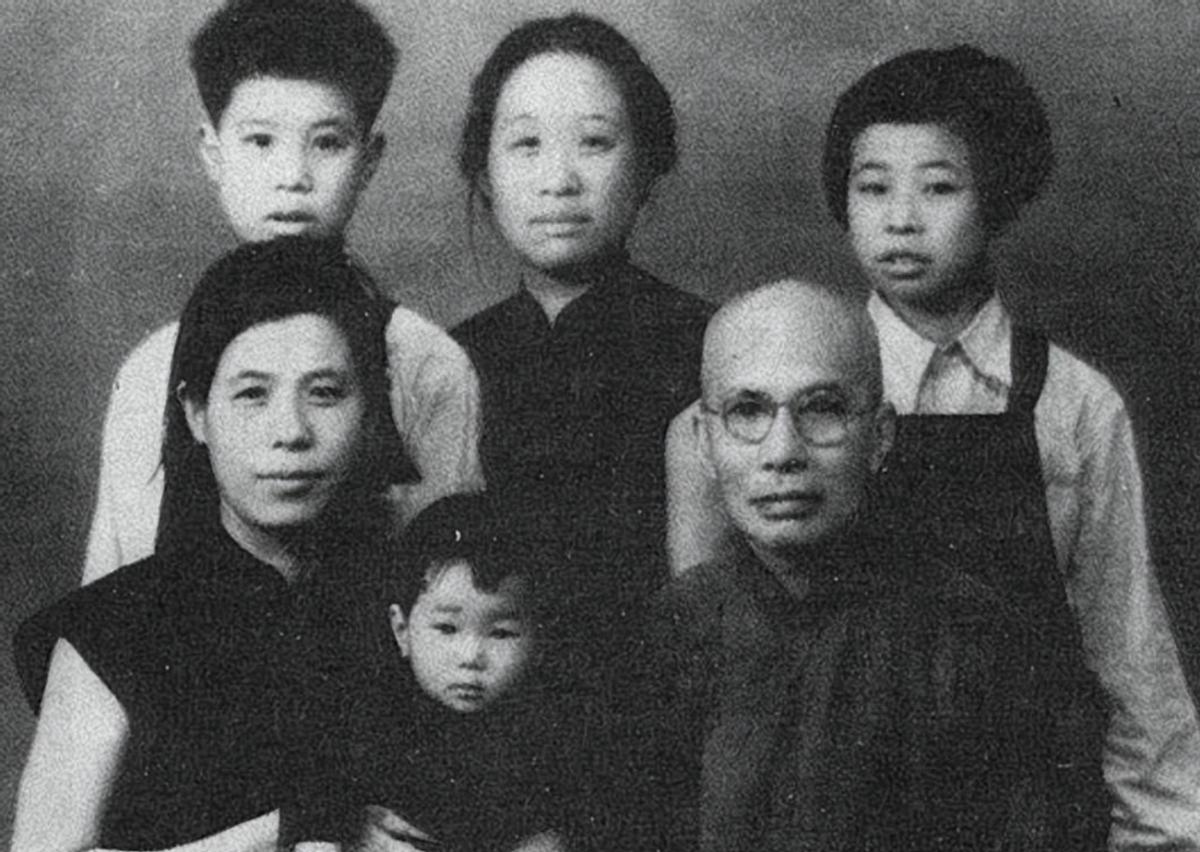

他享受正兵团待遇,实际待遇与规定有不小差距,不计较,就想说说 “1983年初的西安冷得厉害,’老李,干休所新楼钥匙到了,搬不搬?’老战友张德胜隔着厚军大衣喊。”一句平常寒暄,却把李赤然再次推到一个关于待遇、标准与个人取舍的十字路口。 李赤然,1940年代就在延安机场跑道上忙活的老空军,1955年授衔后一路干到南京军区空军副政委。1969年因种种原因离开一线指挥岗位,被编入“待安置”行列。那一年距离他真正申请离休还有十三四年,组织上无明确条款,他也无怨言,在西安郊区雍村找了几间闲置老宅落脚。 雍村房子本属陕西省委旧招待所,砖木结构,天花板能看到梁木缝隙,雨夜漏水是常态。县里看不过去,多次提出给他换地方,他说:“房有顶、门能关,够了。”那时国家正忙于三线建设,材料紧俏,修旧宅掏掉不少公社的砖瓦指标。 1982年中央文件下达,标志领导干部不再终身任职,同时明确离休待遇按职级核算。正兵团职3000元住房修建费、270平方米住房、看病可进大军区医院特护病房,这些条目第一次白纸黑字写清楚。李赤然名列正兵团,按规矩应“上调一级”,享受待遇不菲。 文件颁布后,各大军区开列干部名单,空军系统与陆军、二炮交叉领导,具体事务复杂。西安兰空干休所当时刚刚筹建,经费引用“兰州军区空军”科目。由于空军归总参而非兰州军区全权管理,住房补贴标准取了折中方案,每平方米600元的统一口径未能落实到李赤然个人,实际只拿到240元。 更直接的落差体现在住房面积。干休所新楼一层四户,每户180平方米。对普通干部已算宽敞,可离270平方米差九十平,等于少了一整间会客室。有人建议拆掉隔墙合并两套房,干休所却担心其他老同志也跟进要求,决定暂缓。 “差距归差距,我跟谁较劲?”李赤然在日记里写道。笔迹遒劲,但能看出笔画有顿挫。对他而言,待遇表上的数字从不是荣辱坐标。战争年代,他坐过敞篷卡车睡冰面;和平年代让他有独立厨房就算奢侈。只是制度既已确立,执行该有个准头,这话他没对别人说,只写进回忆录——“不计较,但得留个痕”。 有意思的是,干休所随后十年内经历三次扩建。1992年拓出一栋侧楼,所长主动找李赤然:“要不把边套加给您,70多平,还差点但比原来宽裕。”老将笑笑:“增加给年轻干部吧,我住得惯。”最终在所长再三请求下,他同意领了钥匙,却把那间屋改成公共阅览室,每周两次给年轻飞行员讲作战经验。 外界常说他“被慢待”。实际上,同批离休的正兵团职里,有人直接住入北京香山干休所,有人调回沿海老家办理地方高干待遇。李赤然留在西安,不仅因为1958年曾在这里组建空军某师,更因为这里靠近老部下的训练空域,看着战机起落能让他安心。 除了住房和补贴,医疗待遇也曾引起讨论。文件规定正兵团职以上住院可享单间及护理。可兰空总医院病房紧张,他住普通病房一点不提意见。护士长悄悄劝过:“李将军,申请单间吧。”他笑道:“年轻飞行员训练受伤才更需要,你把单间留给他们。” 有人觉得他是“老好人”,也有人说他格局大。试想一下,若他当年对待遇据理力争,按规定完全说得过去。可在他看来,安危忧乐早和个人分了家。真正让他感到宽慰的,是自己晚年仍能跟青年军官分享空军作风。 离休制度从1958年萌芽,到1963年小修,再到1982年定型,中间二十多年反复磋商,本质上是军队革命化与专业化的权利边界划分。李赤然的经历,无意间暴露了执行环节的缝隙:中央有标准,基层有难处,干部个人态度又各不相同。 值得一提的是,正是这些缝隙,倒逼后来1995年《军队离退休干部安置条例》进一步细化,将住房、医疗、补助分列多级。条文多了,弹性少了,公平性却提升。文件中甚至出现“老城区住房面积不足时可按市场价格进行货币补偿”一款,源头便是八十年代那批老干部住房面积“差九十平”的案例汇总。 话说回来,制度是制度,人心有人心。李赤然去世前,把那本记录待遇差额的小黑本托付干休所档案员,并写下注解:“给后来者一个参照,别给自己留下负担。”档案员问他何意,他回答:“说清楚,不糊涂。” 军人一辈子讲“令行禁止”,同时也讲“襟怀坦白”。在待遇与制度的交汇处,李赤然选择了后者。他不讴歌清贫,也不刻意淡泊;不计较,但想把事实完整说出来。他说过一句话:“规矩立了,该怎么做就怎么做,不行的地方要写进本子,让后来人少走弯路。” 今天看来,这本子既是一名老兵的朴素注脚,也是军队干部离休制度成长的见证。待遇有差距,他不争,但记录下来,让问题摆在阳光下——这或许是老将留给制度建设的另一种贡献。