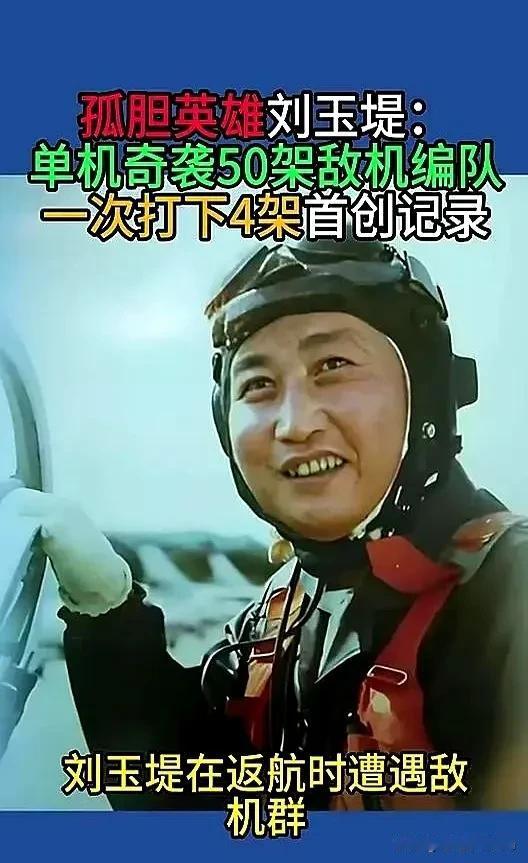

1951年,志愿军飞行员刘玉堤在返航途中,无意间发现,自己身下竟有一群黑压压的敌机,足有六七十架! 刘玉堤不动声色地压低飞行高度,试图藏匿于薄云之下。 谁也没想到,这个刚完成侦察任务、油料所剩无几的飞行员,心里正盘算着一场孤勇的突袭 当时他的米格-15座舱里,油料表指针已经压到红线——出发前加满的燃油,经半个多小时侦察飞行,再加上压低高度躲云的机动,剩下的量刚够勉强飞回百公里外的基地。可刘玉堤盯着下方松散的敌机编队,没半点返航的念头。 那些敌机大概觉得志愿军不敢单机冲阵,连侧翼警戒机都飞得慢悠悠,完全没察觉头顶薄云里藏着瞄准的眼睛。他轻轻调整襟翼压减速度,像片云似的往敌机尾后挪——那是最容易被忽略的死角,也是最佳攻击位。 突然,他猛地推杆加油门,米格-15像箭一样冲出云层,直扑最后面那架敌机。瞄准具死死套住目标,直到敌机机翼填满光环,他才按下射击按钮——37毫米航炮火光瞬间照亮座舱,敌机机身冒起火花,机翼耷拉着坠向地面。 前面敌机这才乱了阵脚,有的左右躲闪,有的想掉头反击,可刘玉堤打完就拉起来,又钻进云层等下一次机会。 这时油料告警灯开始闪烁,蜂鸣声在座舱里刺耳作响。他扫了眼油料表,剩下的油最多撑十分钟。可混乱中他又瞥见一架落单的F-84,正慌慌张张追大部队。 刘玉堤咬咬牙再次俯冲,没等完全瞄准就提前开炮——炮弹擦着敌机机翼飞过,吓得对方猛地拔高,反而暴露了机身。他立刻修正瞄准,又是一轮射击,这架敌机发动机冒起黑烟,拖着烟迹坠向海面。 此刻米格-15油料已近枯竭,引擎声音都开始发颤。刘玉堤掉头返航,把速度压到最低,连航炮保险都关上省油。 快到基地时,油料表指针归了零,引擎突然熄火,飞机开始滑翔。他凭着过硬技术稳住机身,对准跑道慢慢下降,前轮接地时,地勤人员跑过来才发现,油箱里已经一滴油都没有了。 后来大家才知道,那天他遇到的是美军混合机群,有F-84护航机和B-29轰炸机,共六十多架。他单机出击不仅打乱了轰炸计划,还击落2架、击伤1架敌机,成了志愿军空战史上单机突袭大机群的经典战例。 要知道,当时志愿军飞行员平均飞行时间不到60小时,而美军飞行员多有几百小时经验,甚至参加过二战。刘玉堤能赢,靠的不是运气,是敢拼的狠劲,更是瞅准敌人漏洞精准出击的智慧。 这样的孤勇在抗美援朝空战中不是个例。那些年轻飞行员驾驶米格-15,面对数量和经验占优的美军,凭着“空中拼刺刀”的精神一次次冲上去。 他们不是不怕死,是心里装着后方战友和祖国,知道多击落一架敌机,地面运输线就多一分安全。刘玉堤后来又击落多架敌机,被授予“一级战斗英雄”,可他总说,那次突袭让他明白:战场上的勇气从不是蛮干,是明知难赢,也绝不退缩的担当。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。