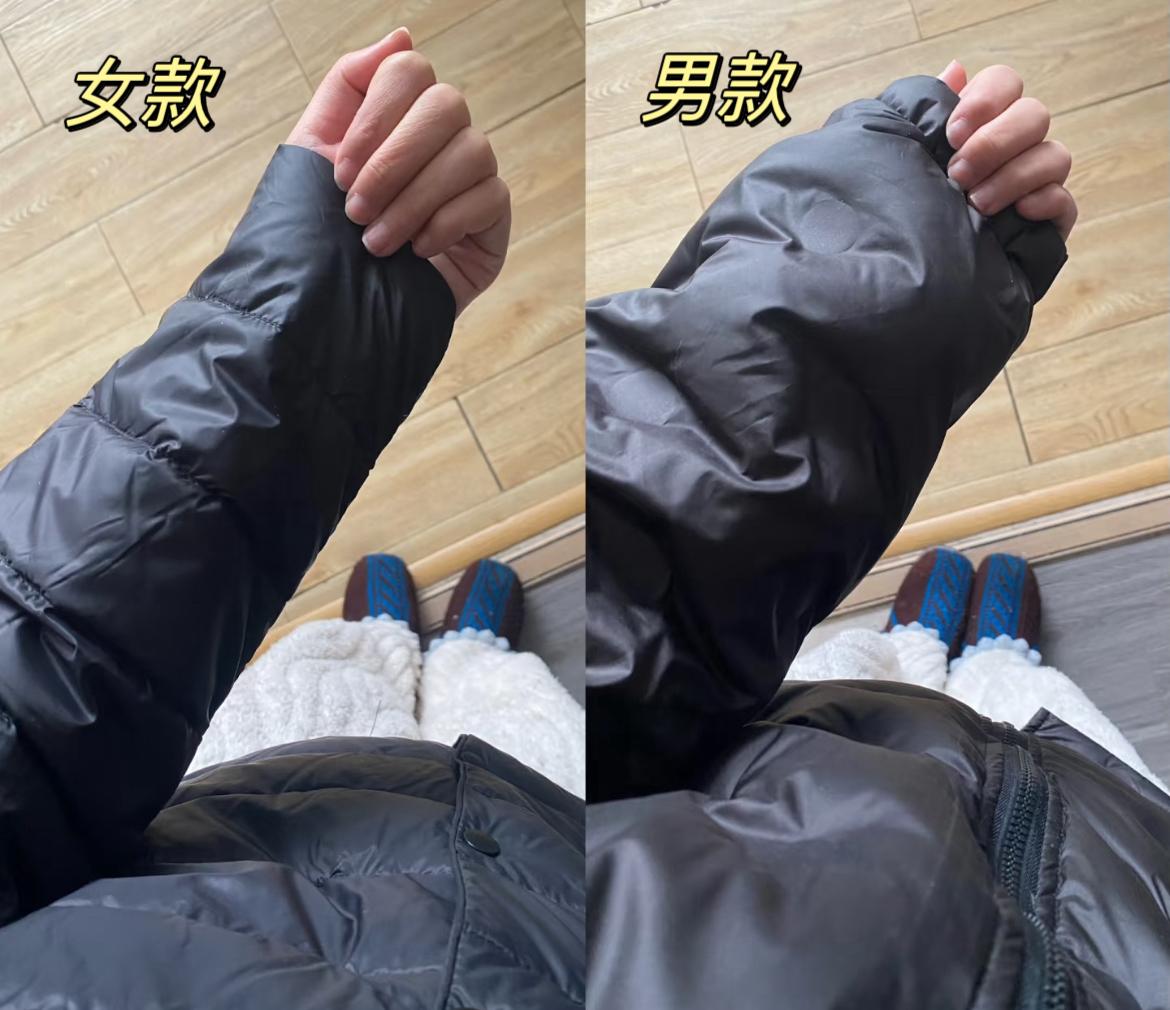

尝到过“男物女用”的甜头后,才发现:这么多年花了太多冤枉钱! 一支唇膏带来的消费大觉醒,其实比你想的更有意思。曾经我也是朋友圈里的 “唇膏收藏家”,专挑柜姐推荐的 “爆款”,一个个包装精致、色号新潮,价格也都不便宜。 可用着用着,嘴唇还是又干又起皮,花钱买的全是失望。后来一不小心用了一回老公的男士润唇膏,十几块钱,效果却出奇地好。从那以后,购物的思路彻底变了。 原来很多 “女性专属” 标签背后,藏着的只是套路。这不光是我一个人的小故事,放眼全球,“粉红税” 这个现象早就被各大国际媒体盯上。 别看包装换了个颜色,价格往往会明显上涨。这种套路不止出现在中国,几乎全世界的商场都在上演。想想真有点哭笑不得,原来大家都在为同样的 “冤枉钱” 买单。 说到服装,这里头的门道可不少。不少女装设计花哨,价格偏高,但部分款式料子偏薄,穿几次就容易变形。而很多男士打底衫、牛仔裤,看着朴素,摸着厚实,关键还耐穿,价格却往往更实惠。 女裤口袋小得可怜,连手机都装不下,男裤口袋能塞下一本书。记得有次看 “女裤口袋革命” 的报道,才明白设计师根本没把实用放在心上。 买外套更是如此。男士羽绒服一个个鼓鼓囊囊,结实又保暖,女款却非要做得修身显瘦,结果绒量缩水,防风层也缩水,穿着好看但冻得直哆嗦。 这种看似 “为女性量身打造” 的设计,本质上却是在用外貌焦虑绑架消费。只要款式一变、色号一新,大家就忍不住掏腰包,压根没人在意衣服能穿多久。商家靠的就是这种不断更新的套路,把女性当成了流动的提款机。 个人护理和日化用品的 “粉红陷阱”,更是让人防不胜防。护肤品、洗发水、素颜霜,女款总是包装精致,价钱偏高,实际效果却让人大跌眼镜。 我以前用的某大牌素颜霜,价格堪比黄金,抹上去却假白搓泥。后来换了男士素颜霜,不仅自然清爽,价格还不到一半。 洗发水也是一样,什么 “专为女性设计” 的高端品牌,用着头皮照样痒。换成男士洗发水,反而头发更顺滑。 香水的 “性别标签” 同样是营销造出来的。所谓的 “女香” 一股子甜腻,男香反倒清新日常,结果还便宜不少。 此前有媒体调查发现,部分品牌的洗发水、沐浴露在核心成分相近的情况下,女款定价仍高于男款,类似现象在欧美、日本等地同样普遍。 商家用 “女性专属” 做噱头,实际上不过是把差异不大的产品贴上不同标签,价格却能多赚一大截。 后来我发现,这种 “男物女用” 的思路可以用到生活里更多地方。比如收纳,化妆品收纳盒动辄上百,空间还小得可怜。男士螺丝收纳盒不仅便宜,隔层多又结实,用着特别顺手。 相机收纳袋用来包护肤品,防震、可洗,还能装一堆杂物。带孩子出门,母婴包动辄几百块,换成男士登机包,不仅容量大,质量还更好。工具箱也能当化妆箱,又便宜又耐用。 很多商家喜欢把普通商品染成粉色、包装萌化后抬高定价,剪刀、瑜伽垫、数据线等品类中,粉色款价格高于黑色款的情况并不少见。说白了,这都是套路,根本没想着帮你省心省钱,只是想多赚一笔。 这种省钱方法,更像是一场消费觉醒。以前总觉得贵的就是好的,包装漂亮点就值那个价。 现在才明白,真正值得买的东西,关键还是看功能和材质。商家爱玩性别营销,消费者却得擦亮眼睛。看多了套路,慢慢就练出了 “火眼金睛”。 市场上各种各样的 “女用专属”,本质上是利用社会性别认知和消费心理精准收割。历史上,类似的商业操作数不胜数。 就像 19 世纪的欧洲,女装层层叠叠,男装反而讲究实用和舒适。放到今天,套路虽然变了,目的却没变。 当然,也不是所有东西都适合 “男物女用”。像跑鞋、耳机这类讲究人体工学的东西,男女确实有差异。内衣更是没办法互相通用。 关键在于,买东西不能只看标签,看的是是不是适合自己,真的解决了实际问题。别再被花哨的包装和所谓的 “女性专属” 蒙蔽了双眼。理性消费,才是省钱的王道。 真正的消费自由,是能看清这些套路,敢于跳出设定的圈子,找到适合自己的高性价比产品。每个人都值得过得明白点、精明点,把钱花在刀刃上,才不会做冤大头。