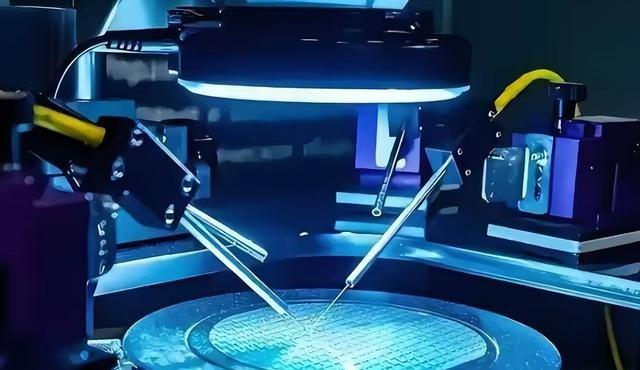

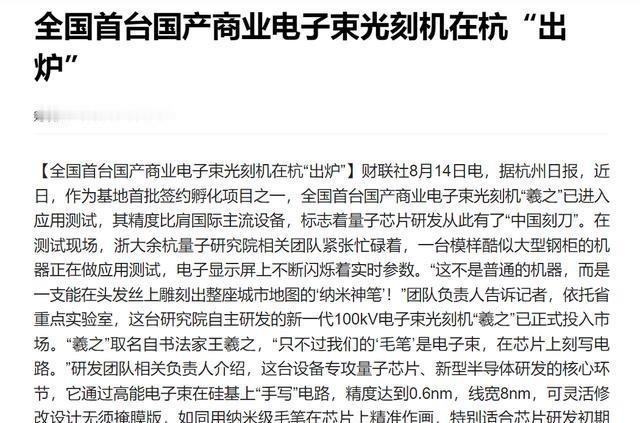

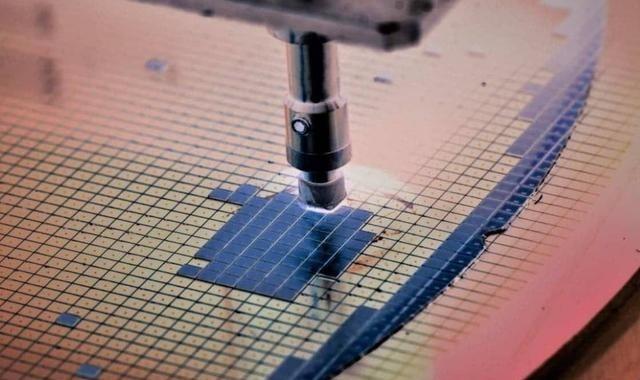

荷兰怕是要坐不住了,中国首台商用电子束光刻机已在杭州成功问世。这台名为“羲之”的设备,精度与国际主流水平比肩,不仅为我国量子芯片研发装上了“中国刻刀”,更让西方看清了中国在半导体领域的硬实力。 这事儿得从头说起,这些年芯片卡脖子卡得大家伙儿都憋着一肚子火。先进光刻机基本被荷兰ASML一家捏着,尤其是EUV那种顶尖货,美国一掐腰,ASML就不敢往中国卖。国内多少实验室想买台高端电子束设备做量子芯片原型验证,结果到处碰壁,中国科学技术大学、之江实验室这些地方以前连采购都难。现在好了,2025年8月,杭州城西科创大走廊的浙江大学成果转化基地直接放出大招:全国首台国产商用电子束光刻机“羲之”正式进入应用测试阶段,彻底把这块空白给填上了。 “羲之”这名字起得有意思,取自王羲之,意思就是用电子束当毛笔,在硅片上直接写电路。这台机器是浙江大学余杭量子研究院靠省重点实验室平台自己搞出来的,加速电压100kV,定位精度干到0.6纳米,最小线宽8纳米,跟国外主流商用电子束设备一个水平线上。关键它不用掩膜版,想改个图案直接在软件里调参数,电子束就重新扫一遍,省了传统光刻那套做掩膜、换掩膜的麻烦钱和时间。尤其对量子芯片这种东西,一开始设计迭代特别快,改来改去是常态,用“羲之”几分钟就能出新版图,效率高得一批。 很多人一听就问,这玩意儿能干翻ASML的EUV吗?别急,先泼盆冷水。电子束光刻和EUV光刻完全不是一个路子。EUV是投影式,一次曝光整片晶圆,几秒钟搞定,ASML的High-NA EUV一小时能处理几百片,适合手机芯片、AI芯片那种海量生产。电子束呢?它是一点一点扫,像用针在纸上画画,精度是高,但速度慢得要命,一片晶圆得扫好几个小时,成本摊下来根本扛不住大批量制造。所以“羲之”压根不是冲着取代EUV去的,它定位就是研发神器、小批量定制、原型验证、量子器件、新型半导体这些场景。国外也一样,JEOL、Raith这些公司的电子束设备基本都用在实验室和掩膜厂,没人拿它去冲7nm以下的逻辑芯片量产线。 但这不代表它不重要,正相反,对中国现在的情况来说,这一步太关键了。以前国内顶尖团队想做个超导量子比特或者硅基量子点实验,得排队等国外那几台老旧设备,或者干脆出国跑数据。现在“羲之”价格比进口同类低一大截,已经跟复旦、华为海思这些单位签了合作,估计很快中科大、之江实验室也会上马。研发前端有了自主工具,后面设计出来的芯片版图就能更快落地验证,迭代速度直接拉上去好几倍。别小看这点,芯片这行当,研发阶段快半年,后面量产就能抢先机。 再往深里说,光刻机从来不是一台机器的事儿,它后面牵着一整条链。电子束这块国产化了,上游的电子枪、电磁透镜、真空系统这些零部件供应商也跟着活了,国产率直接提到七八成。以前进口一台得几千万上亿,还不一定批得下来,现在本土企业能批量供货,成本降、交付快,整个生态就盘活了。跟其他方向一结合,比如上海微电子的28nm浸没式DUV、哈尔滨工业大的激光等离子体EUV光源、中科院的固态深紫外激光,这些加起来,中国光刻技术矩阵慢慢就拼齐了。不是说马上就能出3nm EUV,但至少在研发端、特殊工艺端,我们已经不看别人脸色了。 说白了,荷兰ASML确实牛,但它牛的是量产EUV那一套,中国现在走的路更务实:先把研发工具抓在自己手里,量子计算、碳化硅、氮化镓这些下一代东西先跑起来,等EUV那一天真正突破,再无缝衔接。羲之这台机器出来,等于告诉外面:别以为卡着EUV就能把中国芯片憋死,我们换条道一样跑得飞起。2025年11月了,这设备已经在好几家单位转起来了,数据反馈全线正向,后面肯定还有迭代版本,精度再往上提提,扫描算法再优化优化,说不定哪天小批量先进制程也能上。 总之,这事儿挺提气的,不是吹牛说马上超越谁,而是实打实把最疼的那块补上了。芯片这仗还长着呢,但至少现在,科研人员手里多了一把真正属于自己的刻刀,想刻啥刻啥,不用再低声下气求人。一步一个脚印,慢慢来,总有把ASML拉下马的那一天。

![网友们太厉害了[赞][赞][赞]西湖边上那块“日中不再战”碑,是谁立起来的?](http://image.uczzd.cn/17103364924989969196.jpg?id=0)