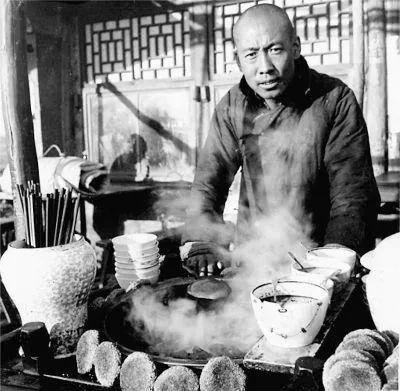

民国的饮食分为两个极端,北平天津上海这些大城市美食蒸蒸日上,就连街头的馄饨摊都得放味精,平民小吃从卤煮到烂肉面层出不穷,高端一点的比如说九转肥肠,两块大洋一份,要知道当时上海的西餐厅,一份西餐炸猪排啤酒也就2块大洋。(当时1块大洋可以买25斤米或者6斤猪肉) 是不是感觉很不错? 说起民国那会儿的吃喝,好多人一听北平天津上海这些地方,就觉得那年代中国人日子过得挺滋润。街头小摊推出来,馄饨碗里撒上白色的味精粉,鲜得眉毛掉;卤煮火烧热气腾腾,猪肠猪肺切小块泡老汤里,火烧切花刀吸饱汁水,一碗下去满嘴油香;烂肉面馆子也多,厨师把剩肉剁碎熬汤,面条下锅一捞,浇上浓汁,穷人拉车扛包的干完活就蹲路边吃一碗顶半天。高档鲁菜馆里,九转大肠是招牌,猪大肠洗了炸了烧了反复折腾,酸甜咸辣全齐,红亮肥嫩,一份得两块大洋。上海那边,西餐厅一份炸猪排加啤酒也才两块,侍者端上来金黄酥脆,咬一口肉汁四溅。那个时候一块大洋购买力不低,北平市场一元能买二十多斤大米,或者五六斤猪肉,城里人觉得吃顿好的不算啥奢侈事,听着确实挺让人羡慕。 可这只是大城市那一小撮人的光鲜日子,出了城墙,情况完全两码事。华北平原上,大部分农民一年到头吃不到几次肉,鸡蛋都算过年才敢碰。每天就靠杂合面窝头,玉米豆子高粱掺一块蒸熟,干巴巴咽下去,菜码子也就是咸菜条。江南水乡好点,能捞点河鱼虾,炒个豆腐垫补,可碰上灾年也一样揭不开锅。老舍写祥子,拉车在北平城里还能攒钱请客吃羊肉包子,热乎乎汤汁多,一咬满嘴香;可一出城讨饭,就只剩玉米面饼子,硬得像砖头,就凉水对付。史料里到处是农村灾荒记录,旱灾水灾蝗灾轮着来,农民交完田赋地租,剩不下几粒粮,饿死人司空见惯。城市里再热闹,也挡不住底层穷人倒毙街头,北平上海都有专人推车收尸,夏天臭得老远就闻着,冬天冻成冰坨子,一车拉走好几具。那年代城市贫民窟里,很多人营养不良,浮肿病肺病要命,尸体处理成了固定行当。 更气人的是,当时华北关外的土匪吃得比老实农民强多了。平日里他们啃高粱米地瓜干饼子,抢了村子或过路客商,就大鱼大肉喝酒,烤全羊撕着吃,酒壶转圈传。史料记载,东北土匪多的时候上百万,枪支几十万条,占山为王,农民辛辛苦苦种粮,还得被他们抢光。土匪头子吃香喝辣,农民连窝头都吃不饱,这差距摆那儿,谁看了不窝火。 那些爱写民国美食的文人,比如梁实秋,写的全是北京城里的饭庄小吃,炸酱面、烧饼夹肉、核桃酪啥的,读着口水直流。可你得知道,他家祖父是清朝四品官,父亲在警厅上班,月薪好几百大洋,家里请得起厨子,出入高档馆子是常事。像他这种背景的人写的吃喝回忆,代表不了大部分中国人。那时候大学教授月薪两三百,普通小学老师才几十块,拉洋车的祥子一天挣不了几毛钱,哪有资格天天上馆子。真要说民国饮食,大城市那一小块繁华底下,是农村几亿人常年饿肚子的苦日子。黄金十年?对城里少数有钱人来说可能是,对广大农民那是连饭都吃不饱的黑暗十年。想想看,一块大洋在城里吃顿西餐,在乡下能换一家人半个月口粮,这极端差距,才是民国吃喝的真实写照。感觉很不错?那得看你站在哪一边了。