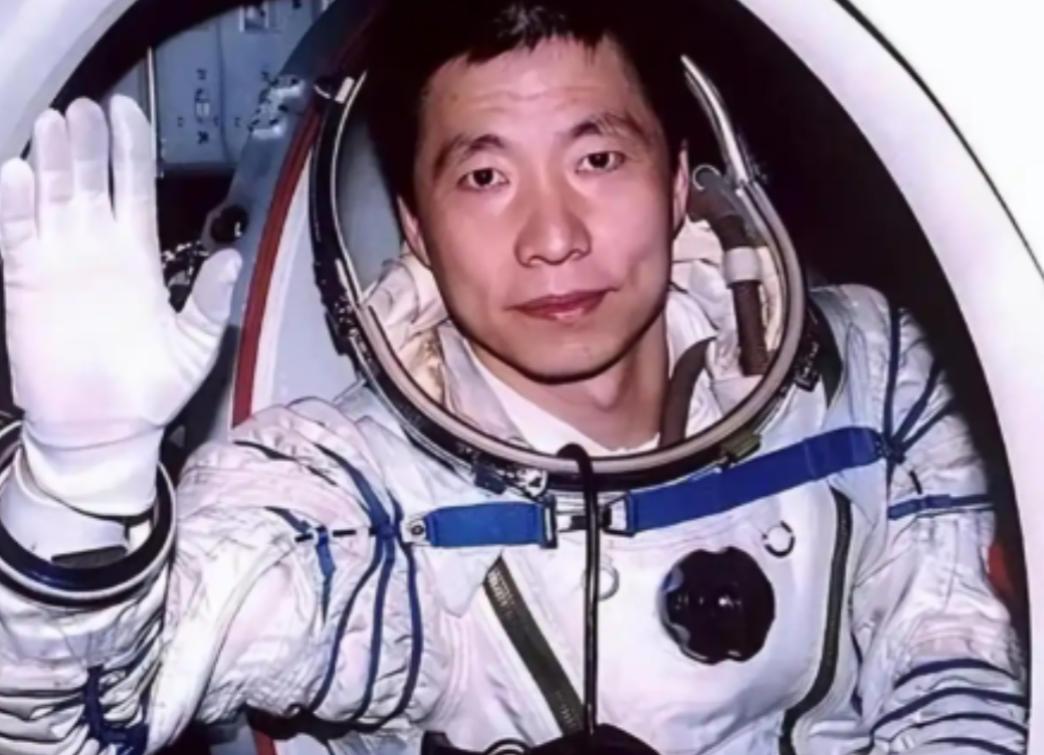

.杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 真正的考验其实从飞船发射前就已经开始。每一道预案都在模拟失败,每一次推敲都在防止意外,风险评估做得细致到连降落后的小故障都没放过。 可只要一飞入太空,所有答案都得现场揭晓。杨利伟在火箭冲天时,身体承受极强的压力,无论多么坚强的人,置身那种环境也非常难受。共振带来的那种生理极限,并没有止步于地面的想象。 进入太空轨道后,飞船舱窗出现了异常,哪怕后来检查出没啥大碍,可在几万米高空,航天员的神经每时每刻都是绷紧的。 他还得时刻应对飞船里不明其因的声响,这种环境下,一点点变动都会让人揪心。太空不光考验身体,更折磨意志。所有操作流程都要照章执行,一个环节都不能掉以轻心。 返回地球的过程也不比发射轻松。高速穿越大气层时,飞船外壳的温度高得吓人。 最意外的问题却来自看似“简单”的降落伞——速度没能按计划慢下来,着陆那一刻,杨利伟不得不承受重击,嘴角还被划伤。 这一连串突发情况,成了全队复盘时的重点。每一件小事都不放过,因为任何细节都可能是下次太空飞行的致命关键。 任务结束后,太空之旅的经验变成了团队努力的方向。各个部门讨论得最多的,就是怎么把这些“教训”写进标准流程里。 杨利伟的经历也不断被整理进训练手册,成了后来航天员的必修课。大家都明白,航天不仅仅拼个人能力,更要靠整个团队一起打磨每个细节。 从提升降落伞系统,到优化舱体用料,再到船员心理应激管理,每向前一步,背后都是一大堆反思和总结。 随着这些变化,中国航天的团队更加配合默契。技术上的难关被一个个攻破,安全底线也越守越牢,而新一代航天员训练也越来越实用接地气。 神舟五号的成功远远不是结束。那种一波三折的体验,一次次险象环生的经历,反倒催生了中国航天技术体系的飞跃。 每一次回顾和升级,起点都是那些被亲历过的挑战。每一位在太空飞过的航天员几乎都成为了未来任务的保障者,把经验传递下去,让后来者更稳更有准备。 这么多年过去,中国载人航天依旧在进步。很多人会疑问,为什么杨利伟没再飞上太空,其实,他那次经历已经给航天团队带来了足够多的成长和反思。 不问个人突破多高,更关注整个团队能走多远,这才是航天之路的真相。现在回头看,正是这些敢闯敢试、勇担风险的前行者,才有了航天梦一步步变成现实。

用户35xxx72

写手胡扯?