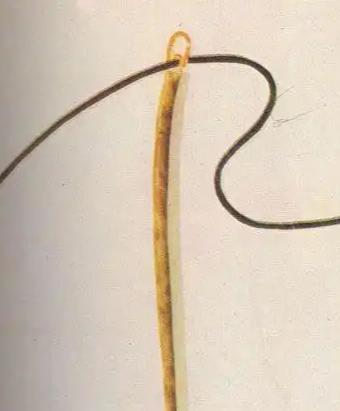

古代针眼都有哪些特点? 这些针眼并非简单的穿孔,而是特定时代生产力水平、审美观念与生活需求的集中体现,其背后蕴含的技术密码与文化意蕴,值得我们细细品味。 古代针眼的形态首先受制于材质本身的特性,在金属冶炼技术尚未成熟的新石器时代,骨针、玉针是缝纫工具的主流,考古发现的河姆渡遗址骨针,针眼多采用对钻工艺,即从骨片两侧同时向中心钻孔,最终在中间汇合形成针眼。 这种针眼往往呈现出不规则的椭圆形或枣核形,孔径边缘常有细微的崩裂痕迹,那是原始工具在坚硬骨质上艰难作业留下的印记,而良渚文化的玉针,其针眼则展现出更为精细的加工水准,孔径圆润光滑,显然经过了反复打磨,但受限于玉料的脆性,针眼尺寸普遍偏小,反映出当时先民在处理珍贵材料时的审慎态度。 随着青铜时代的到来,金属针具逐渐普及,针眼的制作工艺迎来质的飞跃,商周时期的青铜针,针眼开始呈现标准化的圆形,孔径大小趋于统一,这得益于青铜合金的优良延展性和金属加工工具的进步。 工匠们可以利用更为锋利的钻头在针尾精确钻孔,甚至出现了利用模具成型的初步迹象,值得注意的是,这一时期的针眼边缘常带有细微的倒角处理,既避免了缝线时割伤丝线,又体现出实用功能与工艺美学的早期结合。 战国时期的铁针则进一步突破了材质限制,针眼孔径更小而穿透力更强,这与当时纺织业的发展、丝织品的普及密切相关——更细的丝线需要更精巧的针眼来配合。 汉代是针具制作技艺的成熟期,针眼的形态演变也进入新阶段,满城汉墓出土的钢针,针眼已接近现代缝衣针的规整度,孔径内壁光滑,无明显毛刺,显示出当时可能采用了淬火、研磨等先进工艺,特别有趣的是,部分汉代针眼呈现出略微的"喇叭口"形态,即针尾外侧孔径略大于内侧。 这种设计极大地方便了穿线,堪称古代的人体工学智慧,到了唐宋时期,随着手工业的繁荣,针具生产逐渐走向专业化,针眼的制作更加精细统一,甚至出现了根据不同用途(如缝纫、刺绣、医疗)而设计的差异化针眼,刺绣针的针眼尤为小巧精致,以适应细如发丝的绣线需求。 古代针眼的尺寸变化,也是一部微缩的物质文明史,早期骨针的针眼孔径多在1-2毫米之间,这与当时使用的麻线、兽筋等粗质缝线相匹配;而明清时期的刺绣针,针眼孔径已缩小至0.5毫米以下,却能轻松穿过由数十根蚕丝捻成的细线。 这种极致的工艺追求,背后是纺织技术进步和审美需求提升的双重驱动,在故宫博物院收藏的清代贡品针中,甚至能看到针眼内壁刻有细微螺纹的特例,这种设计能增加缝线摩擦力,防止滑脱,可谓将针眼的功能性发挥到了极致。 除了实用功能,古代针眼还承载着丰富的文化象征,在许多少数民族地区,针眼被视为连接阴阳的通道,女子出嫁时会佩戴带有特殊针眼的银针作为护身符。 古代医家使用的针灸针,其针眼(实为针柄部的穿线孔)被认为具有导气通神的作用,这些文化内涵为小小的针眼增添了神秘色彩,从河姆渡的骨针到清代的钢针。 针眼的演变轨迹,恰如一条贯穿中华文明史的细线,串联起不同时代的技术突破、审美变迁与生活智慧,让我们得以窥见先民们在方寸之间创造的文明奇迹。

![这[捂脸哭]?啥消息都敢写啊😡………………………………………………………](http://image.uczzd.cn/884443582270849283.jpg?id=0)