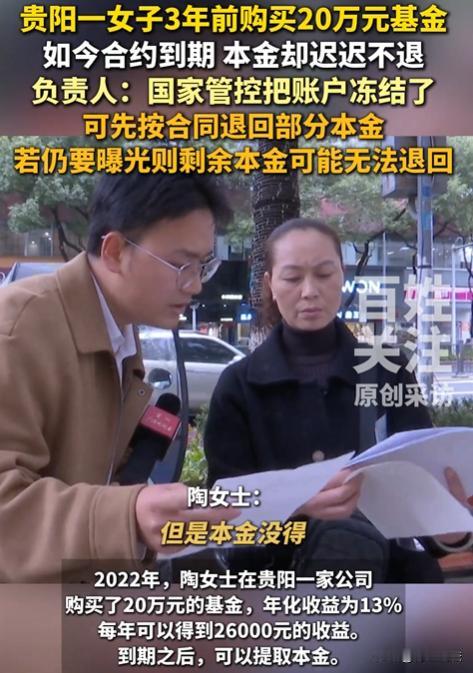

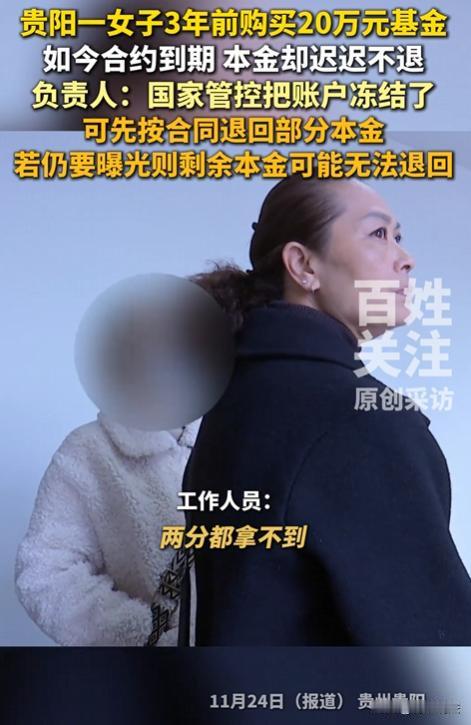

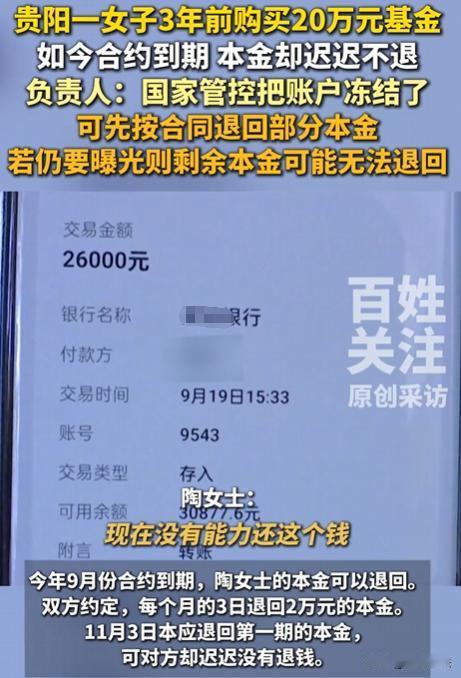

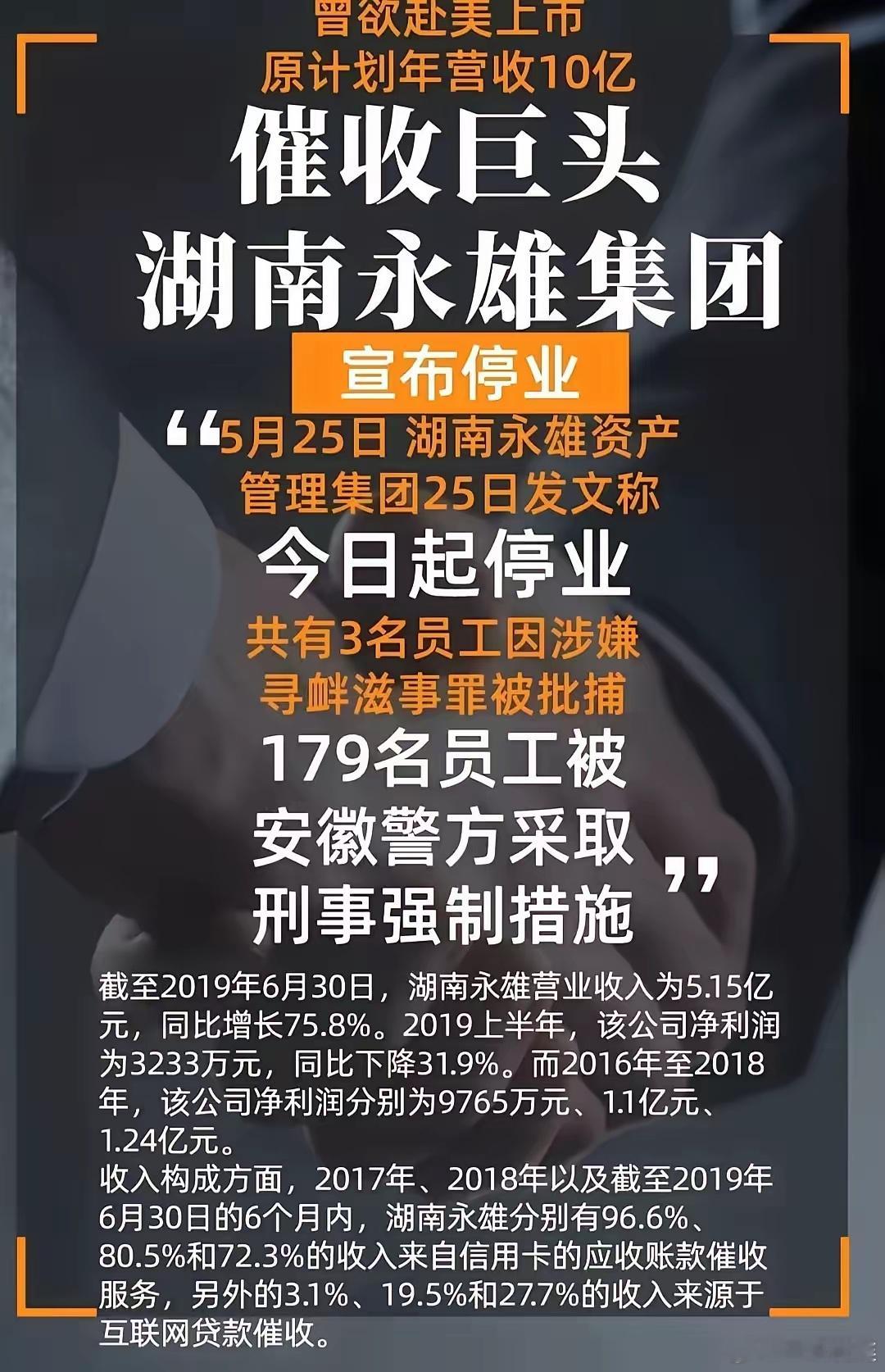

贵州贵阳,三年前,陶女士投入20万买基金,对方承诺每年有26000元收益,本金到期退回,今年合约到期,经协商公司答应分十期,每月3号退2万本金,可首个还款日,陶女士没收到钱,她先联系业务员,对方哭穷说没钱给,她又找公司负责人,负责人称账户被冻结,会尽快转账。记者介入后,公司勉强同意先付拖欠的2万,没想到,另一员工竟威胁,若曝光别说2万,2分都拿不到。 三年前,陶女士手头上有点积蓄,想找个稳妥的方式增值,在当地一家公司推荐下,她看中一款基金产品。 业务员吹得天花乱坠,说年收益13%,投20万一年稳赚两万六利息,到期本金还能全拿回。 陶女士心动了,投了20万的养老钱。 等着合约到期这天,她起了个大早,期待能收回本金。 可等来的却是公司一纸通知,要分十期退本金,每月3号退2万。 陶女士想着总比不给强,也就勉强答应了。 10月3号账户没动静,她安慰自己公司忙,再等等看。 到了11月3号,账户还是一分钱没有,她坐不住了。 先给业务员打电话,电话那头业务员说,自己欠一屁股债,公司也没给钱。 陶女士又联系公司负责人,负责人含糊其辞,说账户被冻结正在想办法,让她再等等,钱肯定会给。 陶女士急了,说自己养老钱都投进去了,不能坑人。 负责人不耐烦,说在努力,催也没用,说完就挂电话。 陶女士也不知该怎么办了,便找到当地记者帮忙。 记者很快介入,跟着陶女士来到公司。 公司负责人看到记者来了,脸色都变了,强装镇定说正在处理,只是暂时遇到困难。 记者问什么时候能退钱,负责人却支支吾吾说尽快。 记者说,陶女士的钱不是小数,是她养老的钱,必须给个明确答复。 负责人见躲不过,说先退11月拖欠的2万,剩下分期退。 陶女士虽不满意,但想着先拿回一点是一点,就勉强同意了。 可当天下午,陶女士接到陌生电话,是公司另一个员工,语气里透着威胁,说要是敢曝光,别说2万,2分都拿不到。 陶女士再次联系记者,把威胁的事说了。 记者安慰她,随后联系民警和市监局反映了这个情况。 民警很快介入调查,发现公司根本没销售基金资质,所谓基金产品也是虚构的。 市监局也对公司进行查处,责令立即退还陶女士本金和利息。 这家公司虚构基金产品,非法集资的行为,在法律上该如何认定呢? 根据《刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 这家公司没有销售基金资质,却虚构基金产品,向陶女士等投资者承诺高额回报,吸收资金,这明显符合非法吸收公众存款罪的范畴。 公司通过业务员吹嘘年收益13%,吸引陶女士投入20万,这种行为就是以虚假项目来非法集资。 公司有非法吸收公众存款的故意,目的就是获取资金。 他们虚构基金产品,向不特定对象吸收资金的行为,且数额较大,扰乱了金融秩序。 那公司员工威胁陶女士的行为,又该如何认定呢? 根据《治安管理处罚法》第42条规定,写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。 公司员工威胁陶女士,若敢曝光就拿不到钱,这种行为,已经对陶女士的人身安全和心理造成了威胁,属于以其他方法威胁他人人身安全,应受到相应的治安处罚。 市监局责令公司退还本金和利息,这有法律依据吗? 依据《消费者权益保护法》第53条规定,经营者以预收款方式提供商品或者服务的,应当按照约定提供。未按照约定提供的,应当按照消费者的要求履行约定或者退回预付款。并应当承担预付款的利息、消费者必须支付的合理费用。 公司收取陶女士20万投资款,却未按约定退还本金和利息,市监局责令其退还,是依法维护陶女士作为消费者的合法权益。 当下非法集资现象时有发生,一些不法分子利用投资者追求高收益的心理,编造虚假项目,承诺高额回报,骗取资金。 投资者往往被表面的利益迷惑,忽视了投资风险和公司资质,投资路上陷阱多,一定要保持清醒头脑,不要被高收益冲昏头脑。 遇到投资项目,要多问几个为什么,核实公司资质和产品真实性。 只有这样,才能避免陷入非法集资的陷阱,守护好自己的钱袋子。