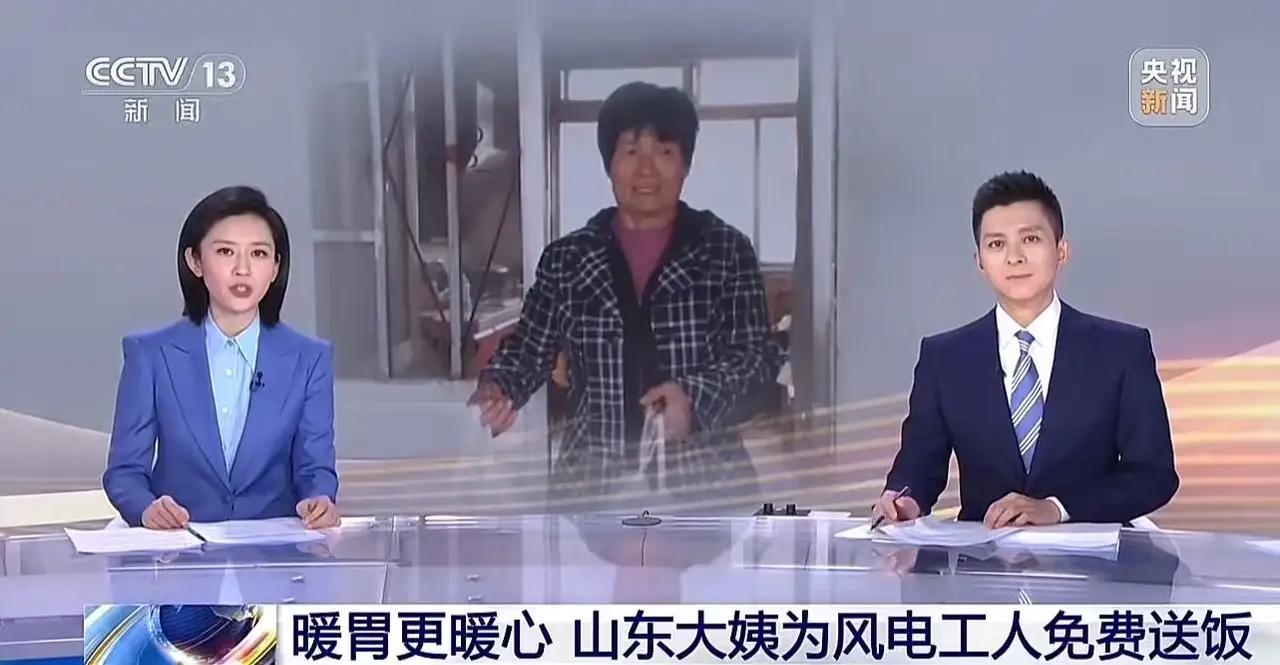

“这个山东大妈火到央视新闻了!”当新闻播报员兴奋地说道时,不禁让人心头一暖。 故事发生在山东,一处风电项目施工现场。12位来自河南的工人,顶着烈日,埋头苦干,却吃着简单甚至略显寒酸的饭菜。正当大家都以为这不过是工地常态时,当地一位大妈注意到了他们的状况。她没有犹豫,带着自己做的饭菜,一天又一天地给他们送来,不求回报,只为让他们能吃得饱,吃得安心。 或许正是这份纯朴而真挚的善意,让这段温暖故事迅速在网上发酵,最终引来了央视新闻的关注和报道。山东,这片孔孟之乡,不仅孕育了深厚的文化底蕴,也滋养出一代又一代心怀善念的普通人。而这位大妈,正是其中最生动的代表。 让我们不要急着点赞转发,而是深入思考——在物质并不丰裕的现实里,为什么这些普通人的高尚品质依然闪耀光芒?这背后到底藏着怎样的人性力量?更重要的是,这样的故事给我们带来了哪些启示? 从一碗饭开始的温情之路对这位山东大妈而言,送饭送水也许只是举手之劳。但对河南工人来说,这不仅仅是一顿饭那么简单,而是一份被关心与被尊重的暖意。远离家乡,身处异地工地的他们,难免有孤独和疲惫。 这碗饭,是对他们劳累一天的慰藉,是一束穿越地域、身份差异的真情之光。它告诉我们,再忙再累,也有人在默默关心你;再远再苦,也有人愿意为你的生活添上一抹温暖的色彩。 “知恩图报”的河南工人:人间自有真情在这12位工人没有辜负大妈的爱心,他们主动帮忙清理场地,送来水果,或者在休息时帮大妈干些家务。一场简单的送饭行为,在相互扶持中摇身变成了邻里间的温情纽带。 这份“知恩图报”的情感,不仅表明了河南工人对善良行动的回应,更是他们朴实人性的写照。 网友们纷纷点赞:“人在异乡有大妈,真好”,“这就是‘善有善报’最好的例子”。在冷漠与利益至上的当下,这样的故事让人重新相信,人间还有温暖。” 山东人的道德底色:孔孟之乡的现代诠释不少网友感慨,山东人即使普通甚至生活并不宽裕,却依然保持着浓厚的道德情怀和责任感,这正是源自“孔孟之乡”的文化传承。 孔子讲“仁爱”,孟子倡“义”,在这里不是抽象的文化标签,而是融入人们日常生活的实际行动。大妈的善举就是活生生的例证,她的行为无声地问答了“诚信”和“仁心”的现实意义。 试想,这片土地孕育了多少坚韧不拔、宽厚善良的普通人?正是他们构成了社会最坚实的基石。 我们能从这个故事学到什么? 1. **善良没有门槛**。不管身份、经济状况如何,只要愿意伸出援手,世界就会变得温暖许多。 2. **感恩与回报是最美的循环**。人心的善意,只有通过接受与回报,才能不断传递、放大。 3. **文化的力量不可小觑**。传统美德深深根植于人们的潜意识,成为行动的内驱力。 善良之光,点亮人心这个山东大妈和12位河南工人的故事,如清泉,滋润了现代社会躁动中的心灵。它告诉我们,无论身处何方,只要有善良,有感恩,有互助,人间就充满温情与力量。 我们想说:愿更多人像这位大妈一样,用温暖的行动感染世界;愿更多人像这些河南工人一样,知恩图报,传递爱与责任。 现在,或许你可以停下脚步,想一想——你又准备如何在日常生活中,成为那个伸出援手的大妈?也欢迎你在下方留言,分享你身边的温暖故事,让这份“山东温度”不断升温,烘暖更多心房!山东网红大妈