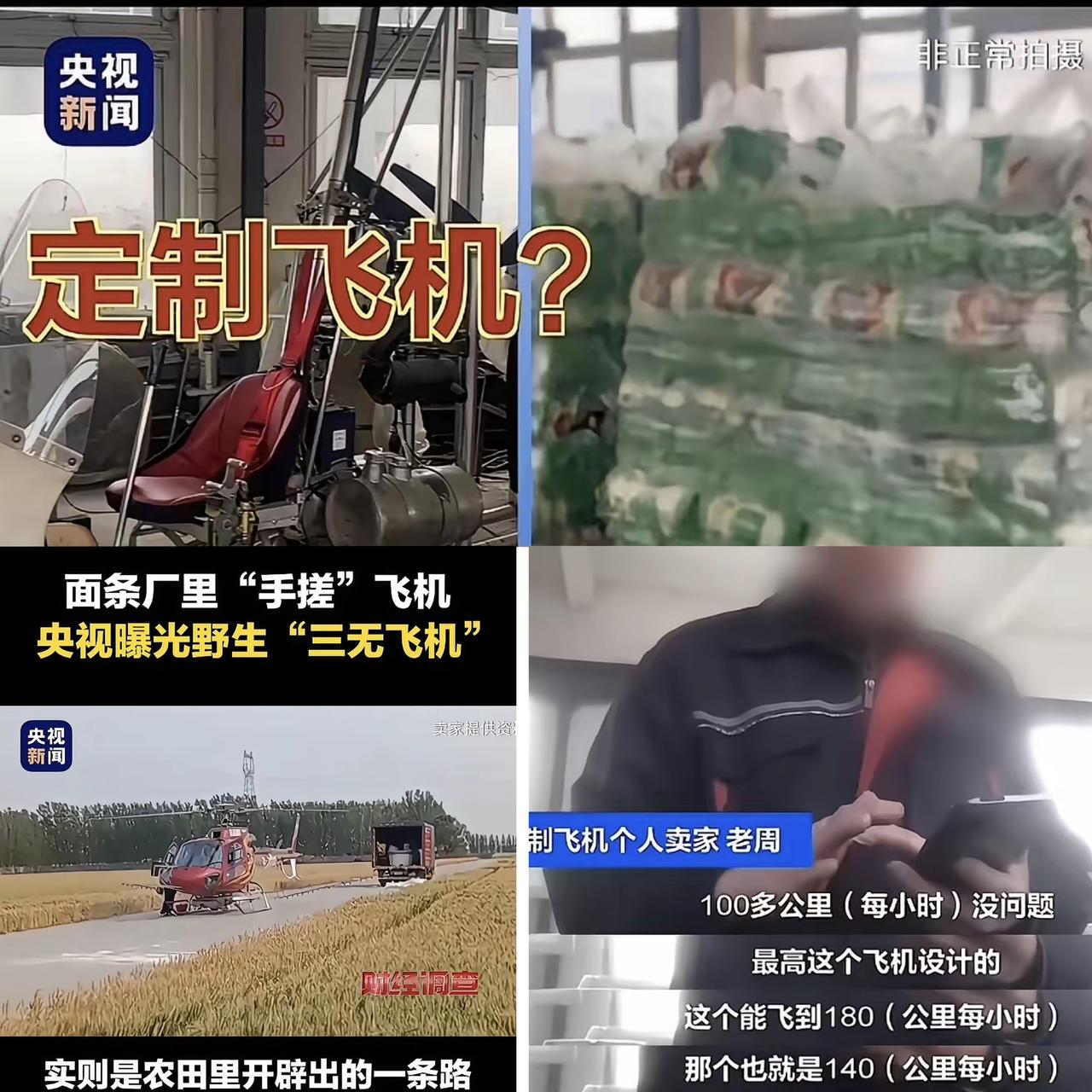

山东邹平魏桥那档子“三无手搓飞机”的事儿,说出来你可能都得愣三秒——牵头干这事儿的居然是家正儿八经做面条的工厂! 搁一般人眼里,面条和飞机那简直是八竿子打不着的关系,一个是填肚子的家常吃食,一个是翱翔蓝天的工业重器,怎么看都像是两个世界的东西。可谁能想到,这家面条厂的老板和工人们,居然从天天打交道的面条机床上看出了玄机:你瞅瞅,面条机床是把面团按固定轨迹拉伸、塑形,最终变成粗细均匀的面条;而飞机制造里的一些零部件加工,不也是类似的金属拉伸、精准塑形逻辑吗?就这么一个在旁人看来天马行空的联想,硬是被他们当成了“搞事情”的起点,几个人一拍即合:“要不咱试试造飞机?”就这么简单粗暴地拉了个小团队,成立了个临时的飞机制作工作室,没有高大上的实验室,没有动辄上亿的精密设备,甚至连完整的技术图纸都得边琢磨边画,纯纯的“三无”开局——没资质、没经验、没专业团队,全靠一股子敢想敢干的蛮劲和手里揉面条练出来的“手感”。 这事儿乍一听是真够搞笑的,不少人第一反应都是“开什么国际玩笑”“是不是闲得慌”,甚至有人觉得这就是哗众取宠的噱头,毕竟造飞机可不是烙饼、压面条,那是需要顶尖工业基础、海量技术积累的高端领域,连一些老牌制造企业都得慎之又慎,一群做面条的居然敢碰这个硬骨头,简直是“蚂蚁撼大树”。但笑着笑着,心里就生出一股莫名的震撼,甚至有点头皮发麻——这民间藏着的“军工潜力”也太吓人了吧! 你可别觉得这只是个例,咱们中国人的“民间智慧”从来都不能小看。远的不说,当年汶川地震时,有农民大哥自己改装拖拉机,硬是在悬崖峭壁上开出了救援通道;还有网友用矿泉水瓶、硬纸板造出能飞的无人机,用废旧零件拼凑出小型潜水器。这些看似“不务正业”的操作,背后藏着的是中国人骨子里的务实与创新——不迷信权威,不畏惧未知,只要找对了逻辑,就敢动手尝试。这家面条厂也是如此,他们没有被“面条机只能做面条”“造飞机是专业团队的事”这种固有思维束缚,反而从日常工作里找到了跨界的突破口。面条机床的精准控制、对材料韧性的把握,这些看似是做面条的“基本功”,居然在飞机零部件加工上派上了用场,这种跨界的想象力和执行力,比那些空喊“创新”口号的企业强多了。 更让人佩服的是他们身上那股“初生牛犊不怕虎”的闯劲。没有资金就自己凑,没有技术就查资料、请教专家,没有设备就改造现有机床,遇到难题就死磕,实在解决不了就换个思路。这种“手搓”精神,其实就是中国制造业崛起的缩影——几十年前,咱们的工业基础一穷二白,不也是靠着前辈们“摸着石头过河”“土法上马”,一步步攻克技术难关,才有了今天的航天航空、高铁核电等大国重器吗?这家面条厂的尝试,虽然可能还有很多不成熟的地方,甚至未必能造出真正量产的飞机,但这种敢于突破边界、勇于跨界创新的态度,绝对值得点赞。 现在总有人说“中国制造缺乏创新”,但看看这些民间的“大神”们,你就会发现,创新从来都不是少数精英的专利,它藏在各行各业的日常里,藏在每个普通人的奇思妙想里。面条厂造飞机,看似荒诞,实则是民间创新活力的一次生动展现——当生活里的积累与工业制造的需求产生碰撞,当务实的动手能力遇上大胆的想象力,就能迸发出意想不到的火花。这种“民间军工潜力”,不是说普通人随便就能造出高精尖武器,而是说这种不设限的思维、敢想敢干的精神,正是一个国家制造业持续进步的重要动力。 说实话,看完这事儿,我真的被狠狠圈粉了。比起那些循规蹈矩、怕担风险的操作,这种“不按常理出牌”的跨界尝试,才是最让人眼前一亮的。希望这样的“民间创新”能被更多人看到,也希望有更多人能打破思维定势,从身边的日常里发现新的可能。毕竟,谁知道下一个“手搓奇迹”,会不会就出现在某个不起眼的小作坊、某个看似和高端制造八竿子打不着的行业里呢?这种藏在民间的创造力,才是咱们中国最硬核的底气之一!

山东调查面条厂手搓“三无飞机”山东邹平这面条厂手搓“三无飞机”的事儿太离谱了!

【3评论】【2点赞】