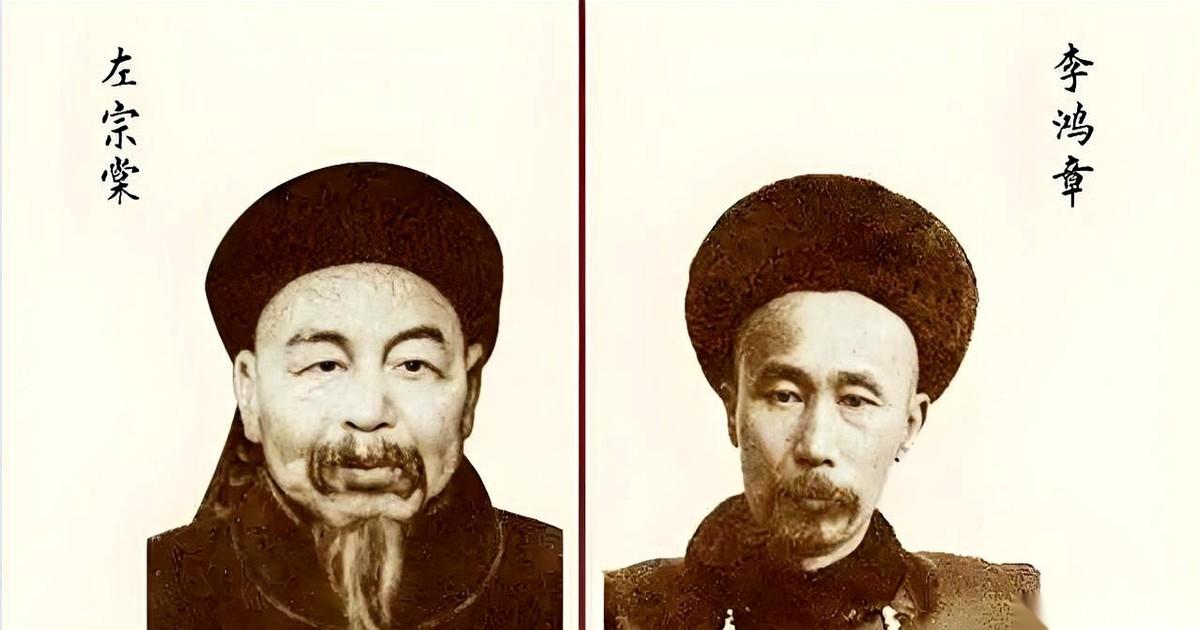

李鸿章的后代,基本都润出去了,成了富商、巨贾。左宗棠的后代,一个没走,全在国内,成了医生、学者、技术员。这事儿琢磨起来,真带劲。 李鸿章在清朝可是大名鼎鼎。洋务运动、北洋水师、甲午风云,哪一件背后没他的影子?但说到他的家族后人,那可是另一番景象。 很多人也许不知道,李鸿章的后代,绝大部分都选择了离开咱中国,跑到了世界各地发展。有人感慨,李家后人这思路真是“国际范儿”。 有在美国开企业的,有在东南亚经商的,还有在香港、加拿大做大买卖的。个个富得流油,活得潇洒。 就连李鸿章的玄孙李国杰,也是在海外混得风生水起。要说李家后人是“商界奇才”,一点都不夸张。 这事儿放在今天看,其实也不难理解。李鸿章本人就是清末最早接触西方思想、搞“洋务”的那拨人。他们家族受洋气熏陶太久,骨子里就透着一股“外向劲儿”。 再加上清末民国乱世,家族想保全,不润出去才怪呢。你说这不是家风使然吗?李鸿章家族里,很多人不光会赚钱,还会搞投资。有 活脱脱一批“世界公民”。要说李家后代赢麻了,也真不为过。毕竟,能在动荡年代全身而退,还在海外扎下根,本身就是一种本事。 左宗棠这位老爷子可是个“倔脾气”。一辈子守着西北,硬是把新疆从沙俄手里抢了回来。大家都说他脾气大,其实人家心里装的全是家国。 让人感到意外的是,左宗棠的后人,居然没有一个选择出国定居。全都在咱中国,过得平平淡淡,却也实实在在。 左家后人,有的是医生,有的是学者,有的是工厂里的技术员。有人做科研,有人教书育人,还有人当了普通职员。 你说他们有多显赫吗?还真没有。可左家后人身上那种“踏实劲儿”,却让人佩服。没有海外豪宅、没有跨国生意,但脚踏实地,安安心心过自己的日子。 有一次采访左宗棠的曾孙女,人家一句话说得特别实在:“我们家从来没人想过要离开中国,这里才是根。” 你品品,这话多有分量。左家后人不讲排场,不爱张扬,哪怕只是普通人,也觉得很有底气。其实左家能留下来,除了家风影响,还有一点很重要: 左宗棠当年家里并不富裕,靠的是一股子骨气和本事。后人耳濡目染,觉得与其在外面漂泊,不如在家门口踏实干。 说到底,左家后人过的是一份“心安理得”的生活,没那么多花花肠子。大家肯定会琢磨:为啥李鸿章家族全世界跑,左宗棠后人全留国内? 其实,这背后不仅仅是个人选择,更像是两种家风、两种人生观的碰撞。李鸿章家族代表的是一种“世界眼光”。他们早早接触外国文化,知道外面的天地广阔。 遇到大风大浪,第一反应就是“走出去”,寻找更安全的港湾。你可以说这是“趋利避害”,也可以说是“灵活应变”。但归根到底,李家后人活得就是一个“潇洒自在”。 左宗棠家族则是一种“家国情怀”。他们觉得,根在咱中国,叶子再绿也不能离开泥土。不管遇到啥难事,都不想走。 有人可能觉得“太死板”,可左家后人却把这看成是一种担当。你说他们傻吗?可正是这种执着,才让左家的名声在老百姓中口口相传。 其实,李鸿章和左宗棠的家族命运,某种程度上正好印证了晚清历史的两种路数。李鸿章那一派,主张“师夷长技”,想用西方的办法救中国。 左宗棠则更强调“自力更生”,守住传统根基。这种分歧,不光体现在个人身上,连后代身上也打下了烙印。 这两种家风,没有绝对的对错。你说李家后人会享受,左家后人会吃苦。可这两种路,最后都活出了自己的精彩。 一个成了国际生意场里的赢家,一个在咱中国默默耕耘,为社会添砖加瓦。这不就是人生百态吗? 李鸿章的后代在海外打拼,左宗棠的后人守在国内。一个是“全球化”,一个是“本土派”。但两家后人,不管走哪条路,都没丢了老祖宗的那点精气神。 很多人看到李鸿章家族的“国际化”,会觉得那叫成功;看到左宗棠家族的“守土有责”,又觉得那叫踏实。 其实,不管是“走出去”还是“留下来”,真正厉害的,是能把自己的路走顺。李家后人没有因为“润”出去就丢了根。 反而在海外把咱中国人的本事发扬光大。左家后人没有因为留在国内就止步不前,而是在本职岗位上默默耕耘。两种选择,都是人生的精彩答卷。 咱中国这些年发展这么快,就是因为有人愿意闯世界,也有人愿意守家园。没有“谁高谁低”,只有“适合不适合”。 李鸿章后代和左宗棠后人的不同命运,其实给了我们很多启示。家风、信念、选择,最后都化成了每个人的生活轨迹。 有的家庭鼓励“敢闯敢拼”,有的家庭推崇“安稳本分”,放在今天,每个家庭都有自己的“活法”。不管你是李家那种“世界行走”,还是左家那种“本土深耕”。 只要心里有自信、有担当,都是好样的,关键是能把老祖宗的精神延续下去。人生舞台很大,路怎么走,最后拼的还是家风和骨气。