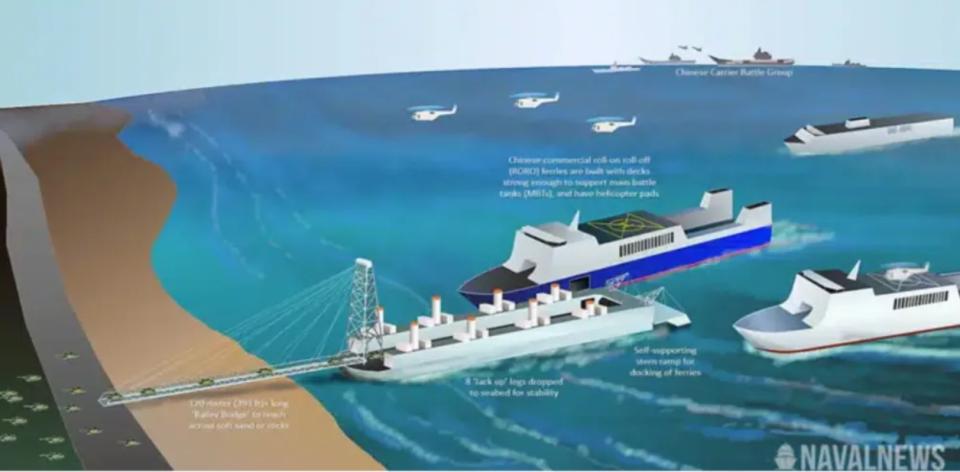

中日紧张之际,外国卫星猛然发现:中国多艘“夺岛神器”正在测试 外国卫星照片公司公开一张照片,显示中国正在东部沿海地区,测试“特种架桥驳船”,画面显示,在海岸附近,至少有3艘同类型驳船,而且这三艘驳船尺寸不同,但结构类似,不排除这些驳船采用了“模块化”操作,可以“组装”成一条更长的“桥面”,帮助登陆部队从更宽的浅滩登陆。 当三船串联时,850米的连续桥面足以将登陆场从传统的"点"拓展为"线",让坦克集群无需涉水,直接从运输船经钢制栈桥冲上对岸公路。 这种设计巧妙规避了台岛西海岸密布的轨条砦、三角锥和玻璃刀山,桥面高悬于障碍物上方,装甲洪流只需沿着栈桥直行,就能绕过敌方苦心经营的滩头雷场。 每艘驳船配备的4-8组桁架支柱,能像钻井平台般插入海底,将船体抬升至浪高之上。实测数据显示,这种设计可将风浪引起的桥面晃动降低80%,使滚装船能在6级海况下持续卸载。 更关键的是,支撑柱底部的定位孔预留了"跨步平移"接口——当第一组支柱固定后,船体可沿导轨向前滑移50米,再打下新支柱,如同巨型蜈蚣般"蠕动"推进。 这种能力让驳船群能在24小时内铺设出数公里长的临时通道,彻底打破"登陆场必须依赖天然地形"的传统认知。 过去登陆作战需要先头部队苦战滩头,为后续部队开辟通道,而架桥驳船让"前后方"的界限模糊:滚装船无需靠岸,直接在距岸400米外的深水区卸载,坦克从船舱到对岸公路的时间压缩至15分钟内。 2025年东部战区的模拟推演显示,3艘驳船配合10艘滚装船,每小时可输送2个合成营的重装部队,相当于传统登陆方式的5倍效率。 更隐蔽的优势在于发起地点的灵活性——江浙闽粤沿海的 hundreds 个渔港、码头,都能成为驳船的出发阵地,配合民用船只改装的临时运输队,可在48小时内完成30万人的投送,让对手的雷达预警系统陷入"到处都是登陆点"的困境。 对台岛防御体系而言,这种变革堪称颠覆性。台军耗时30年打造的"滩岸阻绝带",在架桥驳船面前失去物理阻碍价值,120-185米的悬臂足以跨越80%的人工障碍区,而模块化拼接能力让守军无法预判实际登陆点。 以台岛1600公里海岸线计算,若按传统防御密度(每公里部署2个加强连),需320个步兵连才能勉强覆盖,这相当于台军现有地面部队的2倍。 现实中,台军只能在高雄、基隆等重点港口部署重兵,而驳船群完全可以选择台东断崖、花莲砾石滩等"非传统登陆场"。 2024年测绘数据显示,台东某段60度陡坡海岸,经驳船桥面转接后,主战坦克可在3分钟内冲上环岛公路,直插守军后方。 而驳船的自升式支柱技术源自南海钻井平台,悬臂结构参考了港珠澳大桥的浮运经验,模块化接口则借鉴了长江航道的疏浚船设计。 这些"军转民+民参军"的技术融合,让单艘驳船的建造成本控制在2亿元人民币以内,仅为075两栖攻击舰的1/10,却能实现同等规模的装备投送。 2025年广船国际的建造速度显示,每月可下水2艘标准型驳船,这种"低成本+高产能"的模式,让中国在台海方向形成了"以量换质"的不对称优势。 历史上,台湾海峡的潮汐、暗礁和气象条件曾被视为登陆作战的"天然屏障",但驳船群的出现让"天险"转化为"通途"。 当数十艘驳船在海峡中线展开,首尾相连的临时通道不仅是军事补给线,更是心理威慑线。这种"看得见的能力",让任何"倚岛自守"的幻想都失去了现实基础。 需要明确的是,这些装备的研发初衷始终围绕"反分裂、卫主权"的核心目标。当某些势力试图以"刺猬防御"拖延统一进程时,架桥驳船的存在证明:任何地理障碍都无法阻挡维护国家主权的决心。 它们不是进攻性武器,而是捍卫领土完整的必要准备,是对"台独"分裂行径和外部干涉势力的有力回应。未来台海若有战事,这些"海上变形金刚"将以钢铁之桥,铺就祖国统一的必然之路。