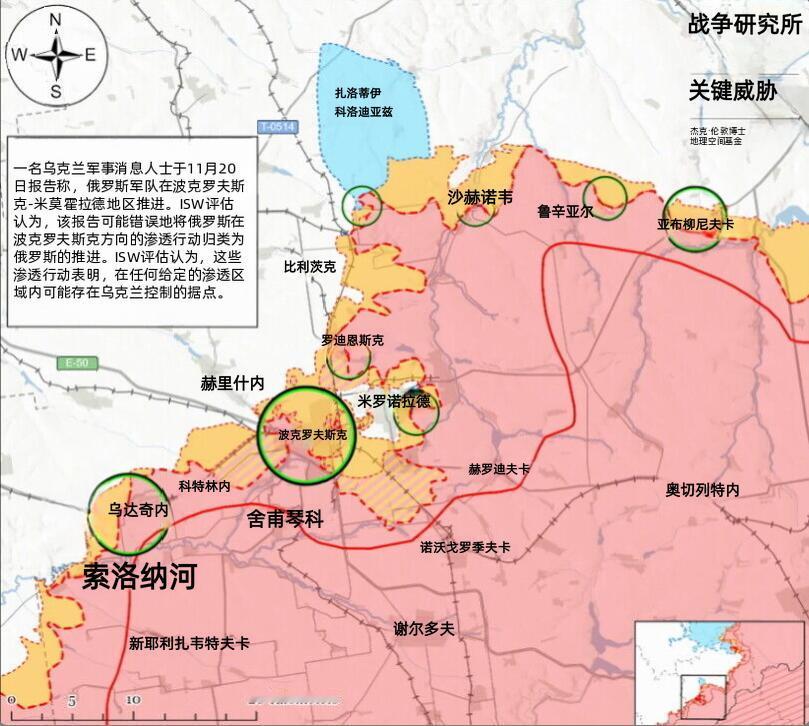

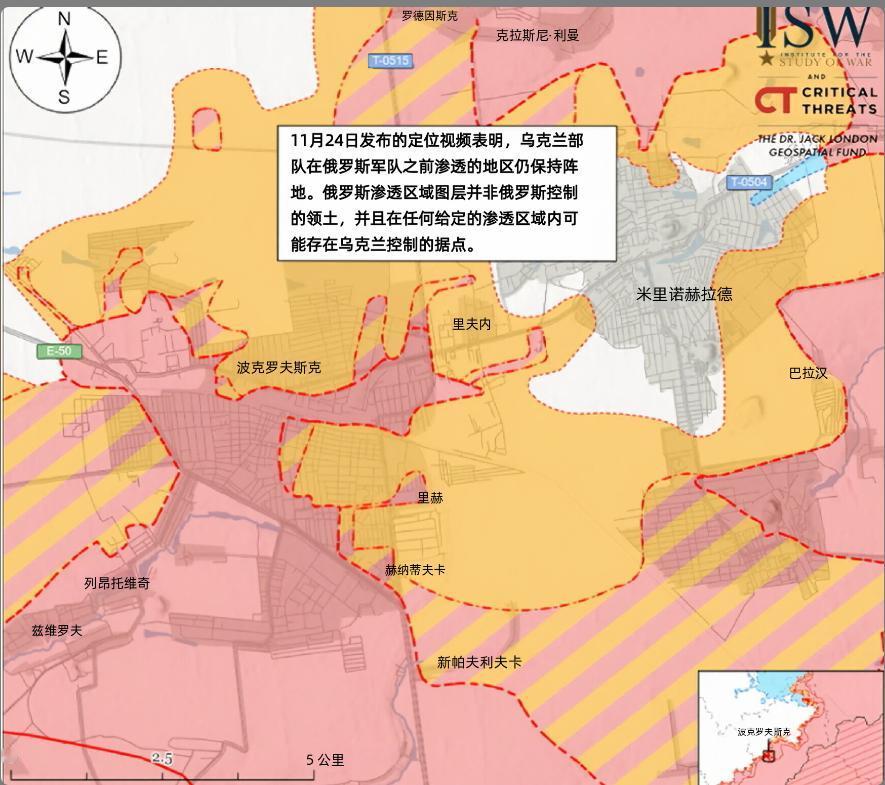

红军城战况更新:渗透区不等于控制区,乌军依然保持战斗力,天气成为影响俄军推进的重要因素 近日,红军城战场态势清晰呈现三大特征:俄军的渗透战术未能转化为实际控制,乌军依托灵活防御保持作战韧性,而季节性天气变化正成为左右战局的关键变量。 11 月 24 日公开的地理定位视频显示,乌军仍牢牢控制着波克罗夫斯克西北部 E-50 波克罗夫斯克 — 帕夫洛赫拉德高速公路沿线阵地,而此前俄方曾高调宣称已在该区域建立军事存在。同日另一则视频显示,乌军部队已能在北部此前遭俄军渗透的区域开展常态化巡逻,当地作战的乌克兰突击团更是明确通报,已将俄军逐出市中心核心区域。 乌方信息源虽对市区肃清程度存在表述差异,但均确认乌军保持阵地存在。乌克兰志愿军发言人谢尔希・布拉丘克及前线记者于 11 月 23 日至 24 日陆续披露,乌军已完成顿涅茨卡铁路与 E-50 高速公路附近多条街道的清理,仍控制市内部分关键街区。一名乌军消息人士进一步说明,虽已肃清 “特定区域” 并改善战术态势,但未改变整体战场格局,同时明确否认 “完全肃清波克罗夫斯克市中心” 的说法。这种表述差异恰恰反映出城市战的复杂性 —— 俄军虽能以小股部队渗透穿插,却无法在核心区域建立稳定控制,渗透区与控制区的本质分野已然显现。 俄方战报与战场实际也存在偏差。俄国防部曾宣称控制波克罗夫斯克超过 75% 区域,并在南部开展 “自由巡逻”,但乌军前线视频显示,俄军所谓 “控制区” 多为损毁建筑密集的边缘地带,且需不断应对乌军反冲击。即便是俄军 24 日通报接管的波克罗夫斯科耶矿山管理局,周边仍有乌军战斗骨干依托地下设施抵抗,并未形成绝对控制。 面对俄军数周的高强度攻势,乌军通过 “防御空间化” 与 “后勤绞杀战” 相结合的策略,始终保持有效作战能力。在防御层面,乌军将整座城市改造为多层次防御网,在民房、工厂与地下管道中构建交叉火力点,即便部分区域暂时失守,仍能依托预设阵地实施反突击。11 月 24 日乌军东部集团军通报显示,在波克罗夫斯克 — 米尔诺格勒城市群区域,乌军单日击退俄军多轮进攻,迫使俄军动用预备队补充损失。 无人机对地面交通线(GLOCs)的精准打击成为乌军遏制俄军的核心手段。一名乌军消息人士 11 月 24 日透露,乌军无人机已切断市内约 90% 俄军突击部队的后勤补给,直接导致俄军推进速度显著放缓。这种 “后勤绞杀” 效果在俄军兵力部署上尤为明显:尽管当前波克罗夫斯克俄军兵力超过 500 人,但因弹药、食品供应短缺,只能维持分散作战状态,且部队间协调混乱,偶有误伤友军事件发生。 不过乌军也面临多重战术压力。俄军凭借广泛的火力控制能力,以重型火炮与自杀式无人机持续压制乌军阵地,同时大量使用无人机干扰乌军补给线,导致乌军后勤运输被迫转入夜间隐蔽进行。更严峻的是,俄军正采用 “狼猎” 战术,以多小组包围压缩乌军防御空间,并利用炮火与无人机支援实施逐屋清剿,对乌军零散防御点构成持续威胁。 进入 11 月下旬,顿巴斯地区的多雾、降雨天气成为重塑战场态势的核心因素,其影响在波克罗夫斯克攻防战中体现得尤为突出。战争研究所24 日评估报告指出,季节性恶劣天气严重阻碍了乌军无人机的侦察与打击行动,使俄军得以在低威胁环境下开展地面机动与兵力集结。这一判断与乌军前线反馈高度吻合:此前高效的无人机后勤打击行动因能见度下降效能减弱,俄军趁机重新集结兵力,重返此前被乌军清理的区域,导致战况反复拉锯。 对俄军而言,天气带来的 “作战窗口” 具有双重性。一方面,雾天掩护使其 “多轴渗透” 战术更难被提前察觉,11 月 20 日至 24 日,俄军借助低能见度条件在市区北部跨越顿涅茨卡铁路线,夺取 200 余座建筑;另一方面,泥泞地形也限制了俄军重型装备机动,其 “钳形攻势” 的合围速度并未达到预期。乌克兰总统泽连斯基 11 月中旬便曾指出,天气条件 “总体有利于俄军进攻”,但也延缓了其合围进程。 天气对双方后勤与士气的影响同样不可忽视。乌军因无人机打击效率下降,被迫增加地面补给频次,而俄军则利用天气间隙修复受损交通线,试图缓解 90% 补给被切断的困境。更值得关注的是,ISW 预测随着冬季降雪来临,战场泥泞将转为冻土,俄军装甲部队机动性可能回升,而乌军无人机作战则需应对低温电池损耗等新挑战,天气对战局的影响将进入新阶段。