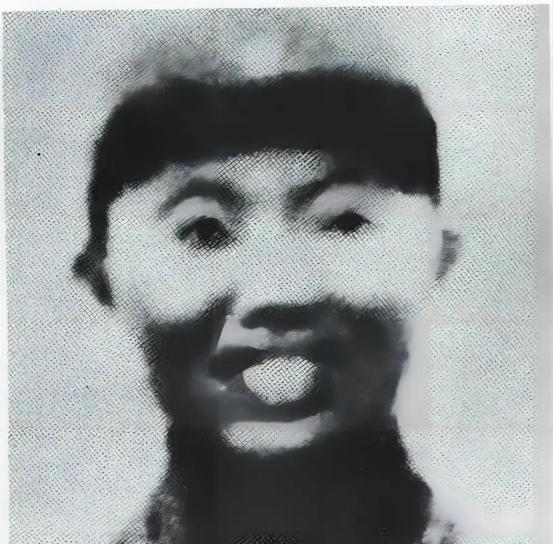

1942年,神枪手王凤麟遭叛徒出卖,被日军围在山上,打到只剩一颗子弹时,他犹豫了:是打叛徒,还是打日军首领?最后,他做了一个让所有人意想不到的举动。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1942年的深秋,山东马鞍山上弥漫着血与火的气息,这里曾经是一处宁静的山岭,而此刻却成了日军与八路军血战的战场,山顶上,王凤麟紧握步枪,脸色苍白却目光如铁。 他的子弹几乎耗尽,只剩下一发,眼前有两个目标:一个是出卖他行踪的叛徒,另一个则是正在远处指挥作战的日军首领,那一瞬间,他心中涌起难以抉择的犹豫,但随之而来的,是一个令所有人意想不到的决定。 王凤麟生于黑龙江牡丹江的一个猎人家庭,自小随父亲出入山林,寒冷的东北冬季,猎物在林间疾驰,他少年时便能在飞雪中稳稳击中目标,枪声伴随他的成长,也锤炼出他百发百中的技艺。 九一八事变后,日本侵略者占领了东北,他愤然投身抗联,在枪林弹雨中逐渐被誉为神枪手,他的枪口所指之处,往往意味着敌人的倒下。 1935年,他被派往苏联东方大学学习,在那里,他不仅磨练了更精准的射击技巧,还掌握了爆破和工兵技术,这段经历让他从一名猎人之子,成长为兼具勇武与谋略的战士。 学成归来后,他被调往八路军山东纵队,凭借精湛的枪法和灵活的战术,他在伏击、狙击和爆破战中屡立战功,一次伏击战中,他带领部队仅用数分钟就击溃敌军小股力量,打得对手溃不成军,日伪军听闻其名,无不心惊胆寒。 1941年秋,他在战斗中被弹片击中右腿,骨头碎裂,不得不截肢,那是在缺乏麻药的条件下进行的手术,他忍受着常人难以想象的剧痛,咬紧牙关挺过了两个小时。 手术之后,他拄着简陋的木制假肢,凭借顽强的意志苦练行走,直到再次能够奔走如常,他没有选择退下,而是重新回到前线,继续以精准的枪法震慑敌军,日军得知他伤后复出,更是惊骇不已。 1942年11月,叛徒泄露了他的行踪,敌人调集上千人马,悄然将马鞍山围困,王凤麟率三十余名战士据守山头,山势险峻,道路狭窄,成了他们唯一的屏障。 战斗一连持续三日三夜,敌人依靠兵力与炮火的优势不断猛攻,而山上的战士们则凭借地形和血肉之躯顽强抵抗,石块、刺刀甚至徒手搏斗,都成为他们延续战斗的手段,鲜血染红了石壁,空气中混杂着火药与血腥的味道。 到第三天,伤亡惨重,子弹已所剩无几,王凤麟身上多处负伤,血迹浸透了军装,他环顾阵地,眼见战士们一个个倒下,心中悲愤难平。 这时山下传来了叛徒的喊声,劝他放下武器投降,甚至许以高官厚禄,王凤麟胸中怒火骤然升腾,他明白正是叛徒的出卖,将他们推入绝境,他举枪瞄准,几乎就要扣下扳机。 就在此刻,他的目光捕捉到远处的一抹闪光,一名日军军官正举着望远镜指挥进攻,腰间的军刀在阳光下泛着寒芒,从军装的细节可以辨认,那是此次围攻的主要指挥者。 王凤麟心中掀起激烈的权衡,杀叛徒可以一解心头之恨,但若击毙敌军主帅,便能让敌阵陷入混乱,为战友争取更宝贵的时间,他深知个人的愤怒无法与全局的需要相比。 他屏住呼吸,抬起步枪,眼神冷峻而坚定,山间骤然响起清脆的一声枪响,那名日军军官应声倒地,短短一瞬间,敌军的指挥体系乱作一团,攻势随之迟滞,山上的战士们受到鼓舞,振作精神,继续迎击蜂拥而来的敌兵。 但局势终究无法逆转,日军疯狂地发动最后的进攻,炮火与子弹如骤雨般倾泻,王凤麟身上连中数枪,血流不止,他仍然顽强地端起刺刀,拼杀在最前线,直到力竭倒下,他的眼神依旧锐利,仿佛要将那份坚定刻入历史。 战斗结束时,山头上遍布残骸,王凤麟和大部分战士壮烈牺牲,而敌人付出了数倍的代价,日军虽占据山岭,却未能摧毁这支小队留给他们的震慑与痛苦,王凤麟用最后一颗子弹,完成了对大义的选择,他放下私怨,将生死置之度外,把民族存亡放在首位。 这场战斗,成为鲁中抗日根据地传颂的壮歌,他的一枪,不仅打倒了敌军的指挥者,更诠释了共产党战士的崇高信念。 人们铭记的,不只是那声枪响,还有背后那份以身殉国的担当,王凤麟的一生,就这样定格在马鞍山的血色残阳之中,他用生命证明:一颗子弹,可以点燃战士的魂魄,也能照亮民族的未来。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:淄博日报——宁死不屈王凤麟,马鞍山上献忠魂