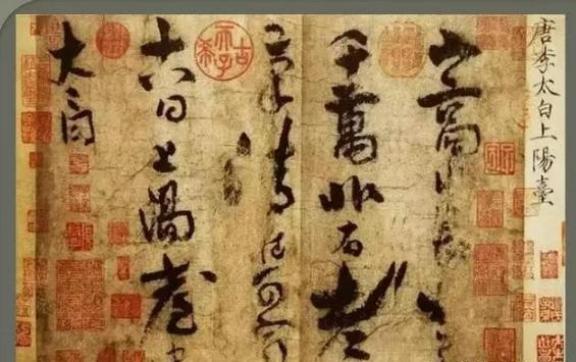

1936年,民国四公子之一的张伯驹,看上一幅只有84个字的字帖,卖家张口出价20万大洋。可他钱还没凑齐,对方却突然主动降价:“4万就行,尽快付款。”如今这幅字帖估值8.8亿。 话说民国那会儿,北平城里头一卷小小的麻纸帖子,就跟个定时炸弹似的,搅得收藏圈子天翻地覆。这帖子上头就84个字,西晋陆机的亲笔,搁现在估值8.8亿大洋。可它咋就从20万天价砸到4万急售?背后藏着啥猫腻? 民国时期,中国大地乱成一锅粥,日本鬼子步步紧逼,军阀余孽还在搅和。北平作为老文化重镇,文人雅士们还得咬牙守着点家底。张伯驹这人,1898年生在山东青岛,早年留学日本,学了金融,回来办盐业银行,赚了点银子。可他不光爱钱,更爱字画古董,眼睛毒辣,圈里人叫他“张黑头”,意思是黑头发里藏着宝贝。 1936年深秋,湖北水灾闹得人心慌,北平办了个赈灾书画义卖展。展厅里头人挤人,空气里一股子霉纸墨香。张伯驹闲逛着逛着,眼睛直勾勾盯上个巴掌大的麻纸卷轴。展开一看,九行84字,蚕头燕尾的草书,笔画瘦劲,行气疏朗。这是西晋陆机写给朋友的信札,名叫《平复帖》,劝人养病平复心情。陆机是三国才子,早王羲之六十年,这帖子存世最早的书法真迹,书法史上头一份宝贝。藏主是溥心畲,清恭亲王奕䜣的孙子,爱新觉罗家后裔,家里本有王府底子,可民国了,皇族也落魄,靠卖画过日子。 张伯驹一瞧这帖,心知不能让它流外头去。托傅增湘去谈,溥心畲张口就是20万大洋。那价码搁当时,够买好几套四合院。张伯驹咬牙,卖股票,押债券,盐业银行的家底都掏空了,还差一大截。傅增湘劝他,溥心畲家道中落,之前就把唐代韩干的《照夜白图》卖给上海画商,转手流到英国去了。张伯驹气得直拍桌子,国宝外流,这不是戳心窝子吗?可钱凑不齐,事儿就卡那儿了。 转眼1937年,卢沟桥事变打响,日本侵略加剧,北平人心惶惶。溥心畲母亲过世,办丧事急需银子,这事儿傅增湘在火车上跟张伯驹一聊,张伯驹立马抓住机会。溥心畲咬牙降价,4万大洋,三天内付清。张伯驹赶紧去钱庄兑票,银票一摞摞码好,成交那天是1938年1月30日,腊月二十九,过年头儿上。张伯驹把帖子卷好,搁书房里头,换了个匾叫“平复堂”。这事儿搁现在说,4万大洋也就几十万人民币,可那年头,够一大家子吃几辈子了。张伯驹这笔买卖,赌的就是文化命根子。 可好景不长,战火烧得更凶。1941年,张伯驹去上海谈生意,街头仨壮汉把他绑了,关法租界地下室。绑匪要300万赎金,还扬言不给就撕票抢宝。张伯驹媳妇潘素,四处典当金银首饰,好歹凑40万把他捞出来。那八个月,关七个地儿,瘦得不成人样。潘素探监时,他死盯着嘱咐,帖子丢了,啥都白搭。放出来头一宿,张伯驹就把帖子缝棉袄夹层,全家北逃,躲日伪搜查,一路风里来雨里去。 新中国成立后,张伯驹夫妇安顿北京,继续收藏。1955年,全国文联副主席沈雁冰他们号召知识分子捐献文物,张伯驹二话不说,捧出紫檀匣子。1956年春,故宫神武门前,他捐了八件国宝:《平复帖》领头,还有杜牧《张好好诗》、范仲淹《道服赞》啥的。文化部发奖状,表彰“化私为公”,张伯驹推了20万奖金,说国宝比金子贵。沈雁冰亲笔题字,这事儿传开,知识分子们都服气。张伯驹这步棋,走得稳当,体现了老一辈革命家号召的爱国主义精神。 《平复帖》进了故宫,恒温柜里躺着,1700多年风霜没磨掉墨迹。书法家们说,它是草书鼻祖,字里行间透着晋人风骨。搁今天,专家估8.8亿,不是吹牛,这价码搁国际拍场,也稳稳的头牌。张伯驹1982年元宵走时,病床上还念叨展子虔的画,潘素守着,泪眼婆娑。俩人一生收藏上千件,捐了八成给国家,这份家国情怀,搁谁身上都得竖大拇指。 张伯驹的故事,就是乱世里头守文脉。民国那帮公子哥儿,文武双全的少,张伯驹算头一份。他不光有钱有眼力,更有骨气。溥心畲呢,皇族落魄,卖帖养家,也没啥法子,可张伯驹接手后,没让宝贝外流,这就值了。日本古董商想插一脚,张伯驹钉刀钉票,那股子劲头,搁现在也得点赞。捐献那会儿,国家刚站稳脚跟,文物保护法还没完善,张伯驹带头捐,带动一堆人跟上。