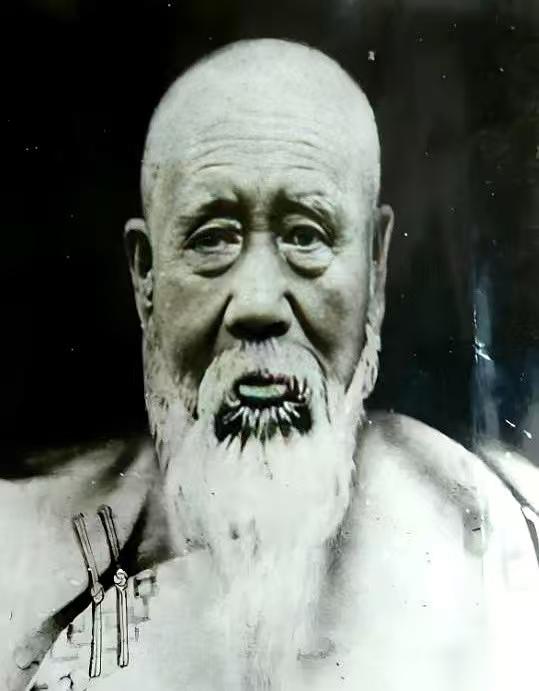

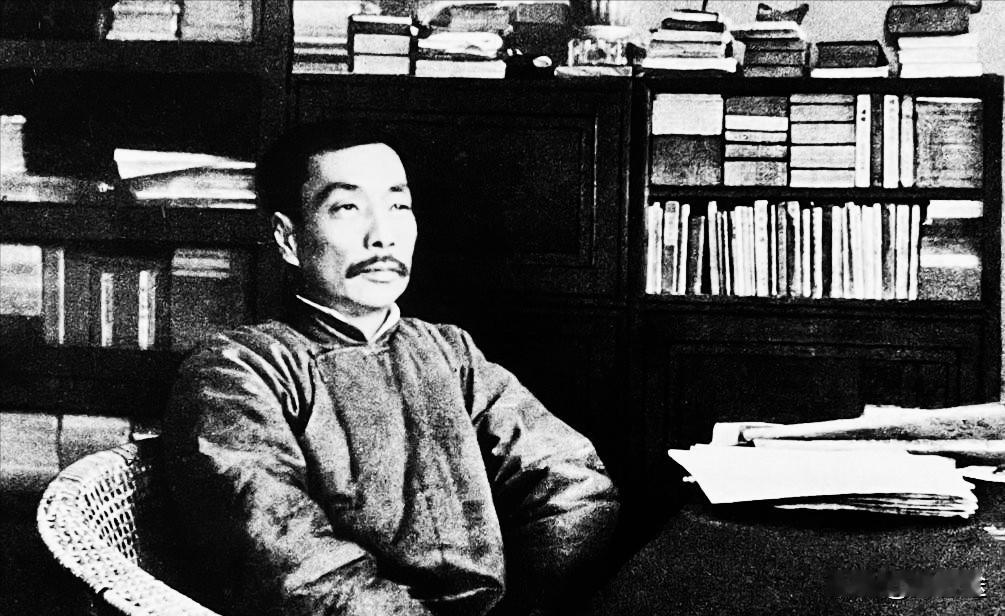

1903年,30岁事业有成的梁启超和17岁的黄花大闺女王桂荃同房,大汗淋漓过后,梁启超突然严肃地说道:“我是一夫一妻制的倡导者,这辈子只有一个妻子便是李蕙仙,而你只能是丫头,生下的孩子也不能喊你娘!”话音刚落,一个女子便推门而入,王桂荃大惊,连忙穿上衣服跑了出去 梁启超这人,1873年生在广东新会一个书香门第,从小脑子活络,10岁进私塾,16岁就中了举人。1890年他北上赶考,碰上康有为,俩人一拍即合,投身维新。1895年他办起《时务报》,文章写得风生水起,鼓吹变法新政。戊戌那年变法失败,他逃到日本,继续写书宣传改革。到30岁,他已经是海内外知名学者,门生弟子一大堆,北京宅子里常有客人来讨论国事。他娶李蕙仙是1891年的事,李蕙仙出身官宦家庭,体弱但稳重,婚后跟着他颠沛,还生下长子梁思成。 王桂荃呢,原名王来喜,1886年出生四川广元一个穷苦农家。刚落地没满月,妈就没了;5岁爸咳死,继母直接把她卖给人贩子。双手绑麻绳,像货物一样转手六年,风吹日晒,脚底起泡。11岁终于落到北京李家,当李蕙仙的贴身丫鬟。李蕙仙给她取名桂荃,教她识字,干活从铺床熨衣到整理妆盒,一步步上手。主仆俩情分渐深,王桂荃心思细,记性好,府里规矩她很快就摸透。 1891年李蕙仙嫁梁启超,王桂荃抱着妆奁跟过去,进了梁家大门。她腰间挂钥匙串,每天清点米粮布匹,四季衣裳换洗一丝不苟。梁启超熬夜写书,她端温茶放案边,退下研墨,手腕转个不停。李蕙仙身子骨弱,王桂荃熬药端碗,提醒服食时间。梁家渐渐热闹起来,她在后院忙活,汗水湿衣襟,却总让家务井井有条。梁思成小时候体弱,她帮着照料,换尿布喂米糊,一点不含糊。 李蕙仙体虚,生育艰难,梁家后嗣成了心病。她拉王桂荃的手,交代家业需延续,王桂荃低头点头。这就有了1903年那回合。李蕙仙安排王桂荃和梁启超同房,王桂荃17岁,梁启超30岁,正事业风生水起。事后梁启超直言一夫一妻,只认李蕙仙为妻,王桂荃永是丫头,孩子不能叫她娘。门外李蕙仙推门,王桂荃裹衣跑出。这话搁谁身上都扎心,王桂荃咽下去了,继续干活。 梁启超这人,嘴上喊一夫一妻,实际旧习难改。他要新思想旗帜,又离不开旧家便利,王桂荃就这么夹在中间。同房生子行,名分免谈。她生下六个孩子:思永、思忠、思达、思懿、思宁、思礼,加上李蕙仙生的思成、思庄、思顺,梁家九子齐全。她把心力全扑在孩子身上,梁思成课业落后挨打,她扑身上护,背上红痕。夜里敷药,轻声叮嘱读书如熬药,火候到自然成。 孩子们叫李蕙仙妈,叫她王姨。她听着,手上针线不停,为思永缝留学冬衣,线头咬断。梁启超忙讲学,她管家不乱。戊戌后流亡日本那14年,卖文度日,王桂荃操持柴米油盐,缝补浆洗全包。颠沛中她省吃俭用,攒钱买书给孩子。梁家子弟一个个长大,她送他们出洋,码头站着挥手,风吹乱发髻。 李蕙仙1924年病逝,王桂荃料理丧事,洗刷灵堂,擦桌案到光亮。梁启超悲痛,继续奔波,1929年他也走了,家债高筑。她当掉首饰,在灶灰翻铜板。油灯下拨算盘,列账目:思庄学费、思礼奶粉、思忠军装。她一天啃半个窝头,省钱给思礼买英文词典。债主上门,她低头算账,一笔笔还清。 梁家孩子出息了,思成测绘古建,持尺丈量梁柱;思永掘殷墟,铲土筛骨;思礼设计火箭,铅笔勾线。一门三院士,学界震动。她在厨房煨鸡汤,听他们家宴举杯,说没她早散了。宾客茫然,不知王姨是谁。她85岁那年,1968年冬,躺破屋草席,咳血忆旧。临终摸出全家福,九子围她,背面梁字遒劲。骨灰编号无主73。 子女寻遍北京郊外荒冢,找到坛子,移葬香山,墓碑挨梁夫妇,刻王桂荃梁夫人。雨水冲碑,水迹顺缝流。这辈子,她从丫头到隐形支柱,梁家荣耀有她一份。时代变迁,女人地位低,她用行动扛起家,换来迟来认可。她的韧劲,搁今天也让人服气。