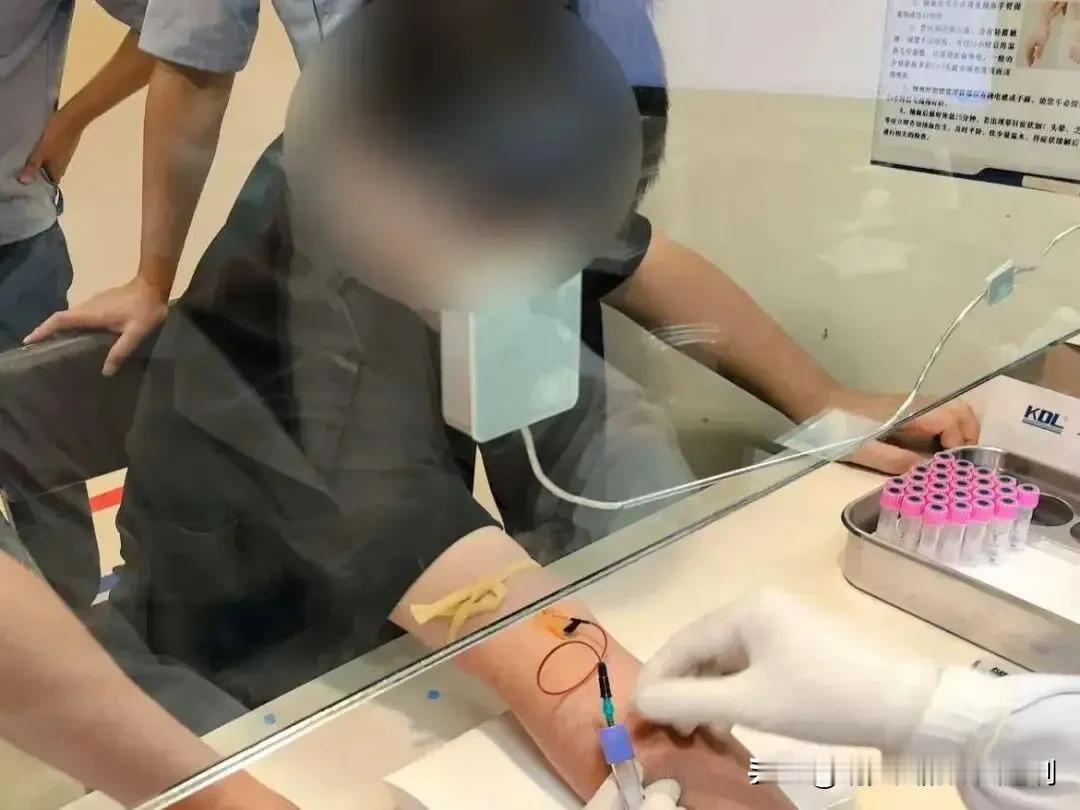

1998年山东淄博,一男子酒后路过玉米地时,看到一年轻女子骑自行车路过,男子见四周无人,于是将其拖拽进玉米地性侵致死,逃离前,男子竟然拿着一根玉米棒塞进了女子的身体,碍于当年条件,直到24年后,男子才被抓获归案,最终法院依法惩治了男子,还了女子一个迟来的公道。 时间回到1998年8月16日凌晨,22岁的郭某骑着自行车下班回家,路上微风吹过,四周是连片的玉米地,乡村小路空荡荡的,没有行人,对她来说,这只是普通的一晚,但命运却在这一刻改写。 同一时间31岁的崔某正喝得烂醉,心情低落,步履蹒跚地走在路上,酒精让他的理智彻底坍塌,他看到前方独自骑行的年轻女孩,心里突然冒出了邪念,当郭某骑车经过时,他猛地伸手拦住车子,把她拽下车,强行拖进玉米地,女子拼命挣扎,呼喊求救,但在空旷的田野里,声音注定不会传到谁的耳朵里。 崔某怕有人听见,直接捂住她的口鼻。女孩在拼命反抗中逐渐失去力气,最终没了动静,可这并没有让崔某停手,他继续侵犯了受害人,还折下一根玉米棒,对尸体进行侮辱,这起案件在当年引起了极大震动。警方立刻立案调查,现场也留下了部分痕迹,但受限于当时的技术条件,DNA信息库尚未普及,案件一度陷入僵局。 从法律层面来看,崔某的行为已经触犯了两条红线,先是强奸罪,根据《刑法》第236条明确规定,以暴力胁迫手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人重伤死亡的,最高可判死刑。故意杀人罪,《刑法》第232条规定,故意剥夺他人生命的,可判死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑。 很多人都会有疑问:1998年发生的案子,为什么还能在2020年代继续追诉,不是说刑事案件都有追诉时效吗?我国刑法规定的追诉时效,一般分为5年、10年、15年、20年。如果超过了追诉期,就不再追究刑责。但崔某犯案至今早已超过20年,之所以追责是因为:最高刑为死刑的案件,追诉时效是20年,但超过20年仍可报请最高检核准继续追诉。 刑法第88条规定,如果案件在20年内已经立案侦查,嫌疑人却一直在逃,那就不受追诉时效的限制,本案在1998年案发后,当地公安机关就立案侦查过,虽然没能锁定凶手,但案件一直存在案底,崔某只是侥幸逃过了追捕,换句话说他逃得了当年,却逃不掉法律的最终追责。 在庭审中崔某的辩护律师还提出了两个主张,“可能有第三人作案”,意思是证据不足,不能证明一定是崔某。“醉酒后激情犯罪,应当从轻处罚”。但法院调查后发现,崔某在接受审讯时,能完整复述案发细节,比如捂住口鼻、使用玉米棒,这些内容与当年警方掌握的情况完全吻合。 而且案发现场没有任何第三人痕迹,至于“醉酒犯罪”,刑法第18条规定得很清楚:醉酒并不能成为免责理由,至于“激情犯罪”法律上有明确的定义,要么是偶然事件刺激下失控,要么是长期矛盾积累导致报复。但郭某与崔某素不相识,只是无辜路人,根本谈不上“激怒”。法院直接驳回了这些辩护意见。 值得一提的是很多人不理解为什么要给他配律师。其实这是法律制度的底线。按照《刑事诉讼法》第35条规定,凡是可能被判处无期徒刑或死刑的案件,如果嫌疑人没有聘请律师,司法机关必须指定法律援助律师出庭辩护。否则,审判程序本身就可能违法。 所以律师的辩护并不是为了“帮坏人开脱”,而是为了保证审判合法、程序正当。这既是对被告人的约束,也是对司法权力的约束。 崔某以为,自己能靠着时间把罪行掩埋,在随后的22年里,他四处漂泊,过着东躲西藏的日子,据后来的调查,他打过零工、换过身份,从不敢回老家,更不敢用真名。他以为熬过去就能安全,但科技进步最终击碎了他的幻想。 2022年公安部推动“积案攻坚”行动,专门针对未破的命案积案展开DNA复核。淄博警方将当年案发现场遗留的物证进行重新比对,结果在全国DNA数据库中,终于匹配到了崔某的基因。 随后警方展开行动,将潜藏在外地的崔某抓获归案。这一消息,当地媒体用“尘封24年的案件迎来曙光”来形容。 DNA技术的进步,是这起案件能够翻盘的关键。如果放在90年代末,很多案件只能靠口供、现场物证推理,缺乏确凿的生物学证据。但今天,一个微小的血迹、一点点体液痕迹,都足以成为铁证。 崔某被抓捕归案后,案件进入司法程序。一审法院认定崔某犯有强奸罪、故意杀人罪,数罪并罚,判处死刑,剥夺政治权利终身。 崔某上诉,二审法院维持原判。案件最终报请最高人民法院核准。2024年12月,最高法正式下达死刑核准裁定,执行死刑。判决理由非常明确,作案动机卑劣,手段极其残忍,社会危害极大,必须依法惩治。 26年对一个家庭来说,这是撕心裂肺的漫长等待,随着死刑的执行,她的亲人终于可以含泪告慰她:正义虽迟,但终究到来。 在漫长的历史长河中,26年或许不算久,但在受害者家属心里,每一天都像漫长的煎熬。而今天,我们能说一句:她终于等到了。