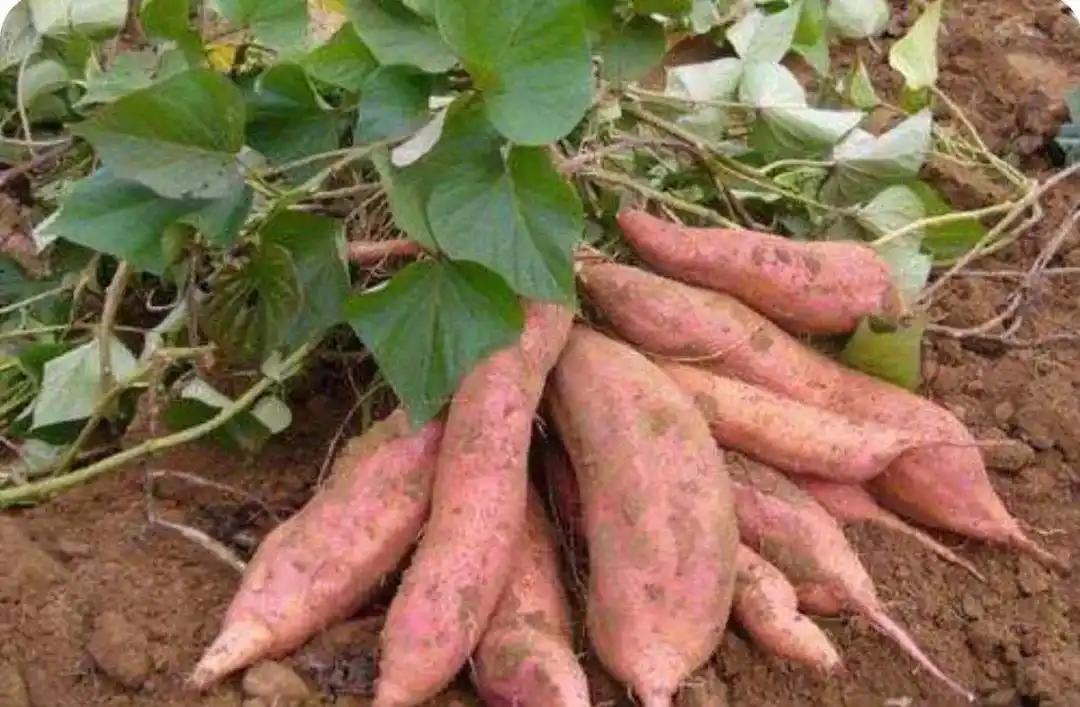

为什么红薯不能成为主粮?90%的人不知道亩产8000多斤的红薯为何不能成为主粮?其实答案颠覆你的认知,可不是因为红薯吃多了会放屁,而是因为这些。 红薯亩产确实能达到8000多斤,比小麦、水稻高出好几倍,历史上灾荒年还救过不少人的命,可它就是成不了主粮,核心问题出在营养、储存、加工和种植适配性这几大硬伤上。 先说说最核心的营养问题,这可不是 “好不好吃” 的小事,而是 “能不能养活人” 的根本。别瞅着红薯甜甜糯糯挺管饱,论起营养密度简直被小麦水稻按在地上打。 央视新闻的数据摆在那儿,100 克红薯里的蛋白质才 1.6 克上下,还不到小麦的七分之一、水稻的五分之一。世界卫生组织建议成年人每天得吃 60 克蛋白质,要是单靠红薯满足需求,一天得啃近 7 斤,这谁顶得住? 更别提红薯里的赖氨酸这类必需氨基酸严重缺口,长期把它当唯一主食,很容易吃出营养不良,当年灾荒年靠红薯活命的人,不少都落下了 “面黄肌瘦” 的病根,就是这个道理。虽说红薯的膳食纤维和维生素 C 比谷物丰富,但主粮的核心使命是提供均衡能量和基础营养,这点上它实在撑不起大梁。 营养不够还不算最头疼的,红薯的 “保质期” 才是真要命。表面看亩产 8000 多斤很唬人,可这重量里 70% 以上都是水,跟含水量不到 15% 的小麦比,简直是 “水灵的娇小姐”。新华网曾曝光过农产品储运的痛点,就算是耐储的马铃薯,人工采收损耗率都能到 15%,更别说皮薄肉嫩的红薯了。 常温下放俩礼拜就发芽、霉变,就算放进冷库,温度得精准控制在 10-15℃,湿度保持 85% 以上,储存成本比小麦高 3 倍还多,就算这么精心伺候,顶多撑 4 个月,而小麦在标准仓房里能安安稳稳躺 3 到 5 年。国家粮食安全法里明确要求主粮得能长期储备应对突发事件,红薯这 “隔夜就变脸” 的性子,根本扛不起这个担子。 过了储存关,加工环节又卡了脖子。主粮得能变着花样满足日常需求,小麦能磨粉做馒头、面条、面包,水稻能蒸饭、做米粉、酿米酒,可红薯呢?除了蒸着煮着吃,想加工成细粮太难了。把红薯磨成粉,光过滤、沉淀就得耗掉一半原料,损耗率比小麦制粉高四五倍,而且这粉做的馒头口感发黏,远不如白面馒头受欢迎。 广西灵川倒是把红薯加工成红薯干,能让亩产产值从 1 千涨到 8 千,但这是走特色农产品路子,要是真把它当主粮大规模加工,成本翻几番不说,市场也接不住。谁能天天顿顿吃红薯干当饭?反观米面加工已经形成完整产业链,从收购到加工再到销售,每一步都有成熟标准,红薯根本没法比。 更要命的是种植上的 “隐形陷阱”,红薯看着皮实,啥地都能长,但真要连种几年就露怯了。这东西有严重的 “连作障碍”,在同一块地里连续种两年,土壤里的有害微生物就会疯长,有益菌全被抑制,还会积累有毒物质,到第三年亩产直接砍半,叶子黄不拉几,薯块又小又多虫。 可小麦、水稻就没这毛病,一块地能年年种,还能轮作养地。更坑人的是 “高产假象”,虽说亩产 8000 斤听起来吓人,但折算成干物质也就 1000 多斤,跟水稻亩产 500 多公斤的干重比,优势根本没那么大。农民心里都有本账,种红薯费心费力还得倒茬,不如种水稻小麦省心稳收。 还有个容易被忽略的关键:国家粮食安全的 “主粮体系” 里根本没给红薯留位置。中国政府网明确把小麦、稻谷、玉米列为核心主粮,有专门的生产功能区、最低收购价和储备体系,而红薯只被归在 “杂粮” 里,没这些政策托底。 农民种小麦水稻,旱涝了有补贴,卖不出去有国家托市收购,种红薯全得自己扛风险。加上国人吃米面的饮食习惯已经延续几千年,《中国居民膳食指南》也只是建议每天吃 50-100 克薯类,压根没把它当主食主力。 这么一看就明白了,红薯不是不够好,只是当主粮的 “硬指标” 差得太远。营养撑不起日常需求,储存过不了安全关,加工跟不上民生用,种植绕不开连作坑,政策还没兜底,就算亩产再高,也只能当个 “补充粮”。 当年灾荒年它能救急,靠的是 “有总比没有强”,可到了粮食充足的今天,主粮得讲 “稳、全、省”,红薯这些硬伤实在没法迈过去。