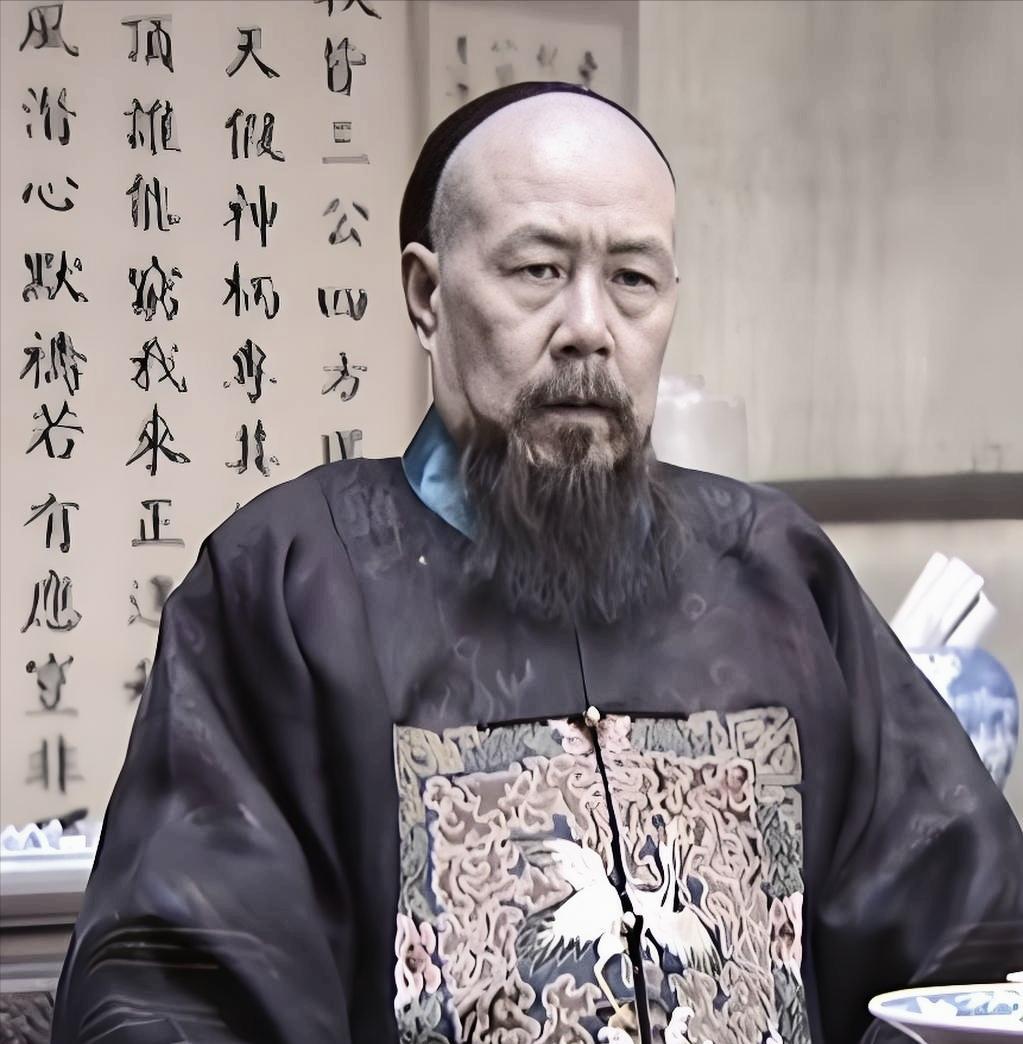

1894年年底,北洋水师在甲午战争中已全军覆没,清廷上下对军事局势已陷绝望,当时以翁同龢为首的“清流”健将们在干什么呢? 1894年年底,甲午战争已进入白热化阶段,北洋水师在黄海海战中遭受重创,清廷上下确实弥漫着悲观情绪。 此时的翁同龢,作为光绪帝的老师、户部尚书,正处在历史漩涡的中心。 查阅清宫档案发现,翁同龢此时并非如传说中那样只会空谈,他正忙着筹措军饷,从各省调集银两支援前线。 光绪二十年十一月的户部奏折显示,他亲自督办了多批军需物资的调运,包括弹药、粮食和冬衣,有记载表明,他甚至变卖了自家部分田产,捐作军费,这与"只会清谈"的形象大相径庭。 当时朝中派系斗争激烈,翁同龢作为帝党核心,既要应对后党压力,又要处理战事危机。 他与李鸿章的矛盾广为人知,但在战事紧急关头,两人也尝试合作,档案记载,翁同龢曾多次与李鸿章商讨海防事宜,尽管意见常有分歧,但都明白此时国家利益高于个人恩怨。 翁同龢在外交方面也积极奔走,他支持派使节赴欧洲寻求调停,虽然后来证明希望渺茫,但当时这是一条可能的出路。 他与英国驻华公使多次会晤,试图借助列强力量遏制日本扩张,这些外交努力虽未成功,但体现了务实的一面。 有意思的是,翁同龢在战时还坚持教育事业,他主持的国子监照常运作,还增设了军事课程,培养懂西学的人才。 有学生回忆,翁同龢常对学生说,国难当头,更要读书明理,这种远见卓识,超越了单纯的主战主和之争。 "清流"一词常被误解为只会喊口号的空谈派,但历史远比标签复杂,翁同龢等人确实主张强硬对外,但在实际行动中也展现出务实态度。 他们既想维护国家尊严,又不得不面对现实困境,这种矛盾心理,正是晚清士大夫的普遍写照。 历史人物往往被后人简化成符号,翁同龢被贴上"清流误国"的标签,很大程度上是因为甲午战败需要找替罪羊。 但细究史料,会发现他在战时做了大量实际工作,一个只会空谈的人,不可能在清廷中枢任职数十年。 甲午战争的失败是系统性问题,不能归咎于某个人或某个派别,军事落后、体制僵化、外交失策等多重因素交织,才导致了这场悲剧。 翁同龢等"清流"派的局限在于,他们看到了问题,却提不出根本解决方案。 甲午战争的教训深刻而复杂,它告诉我们,国家强大不仅需要爱国热情,更需要制度创新和科技实力。 翁同龢等人的故事提醒我们,在危机时刻,既要有坚定的立场,也要有务实的行动,二者缺一不可。 历史是最好的教科书,当我们回顾1894年那个寒冷的冬天,看到翁同龢在紫禁城中忙碌的身影,不应只是简单评判,而应思考如何在今天避免历史重演,这才是对历史最好的纪念,也是对先人最好的告慰。 参考资料:澎湃新闻《晚清重臣翁同龢的人情往来:有些馈赠,坚决不能接受》