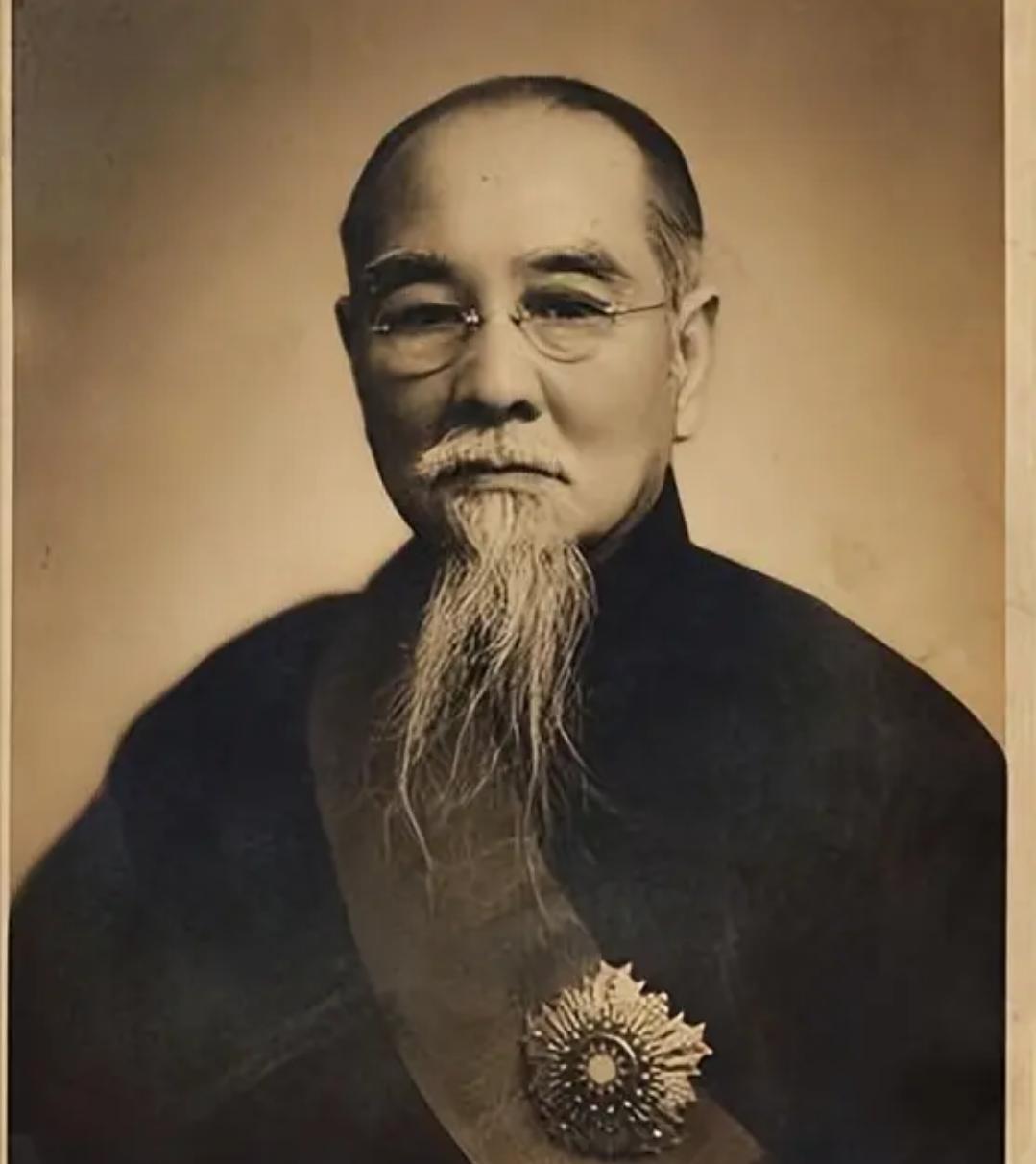

1938年,《纽约时报》突然登了条新闻:中国主席的儿子,在太原战死了! 那会儿抗日战争打得正惨,大家一看都懵了,“中国主席的儿子居然战死沙场了?” 不少人都觉得这是假消息。 直到更多细节扒出来,才知道这哪儿是编造的,分明是个爱国青年用命写的悲壮真事儿。 这位 “主席之子”,其实是当时国民政府主席林森的嗣子,名叫林京。1907 年他生在福建闽侯,本来是林森三弟的孩子,1927 年才正式过继给林森。 林京本可以过得很舒服:从北平辅仁大学毕业后,他去了美国哥伦比亚大学读书,在那个年代,这可是能直接躺平过好日子的 “敲门砖” 啊! 但 1936 年,看着祖国被战火烧得不像样,他啥都没犹豫,扔了美国的一切,打包回国,一头就扎进了抗日的队伍里。 回国后,他去了傅作义的部队当英文秘书,别觉得这是个 “闲差”,那会儿在战场上,他要管对外联络,要翻译军事文件,还得跟着部队在前线跑来跑去。 忻口战役的炮火里有他的影子,太原保卫战的硝烟中,他也没退过一步,一直守在岗位上。 1937 年 11 月,太原被日军攻破,林京跟着傅作义的部队往吕梁山区撤退。 可谁都没料到,走到石楼县的时候,意外来了,他遭遇了日军伏击,才 30 岁的年纪,生命就永远停在了那个冬天。 他牺牲后,连遗体都没找着,就剩一件染血的衣服、一块怀表,成了家里人唯一的念想。 后来国民政府追封他为陆军中校,可再高的荣誉,也换不回那个当初毅然回国的年轻人了。 《纽约时报》的报道里,特意提了一句他 “放弃美国好日子回国打仗”,就这一句话,藏着一个年轻人在国家大义面前的硬气选择。 他本来能躲在国外,看着国内打仗就行;可他偏要回来,用自己的学问和胆子,给抗战帮上忙。 他没说过啥惊天动地的大话,也没靠 “主席儿子” 的身份搞特殊,就跟千千万万抗战将士一样,把自己的命,都融进了保家卫国的事儿里。 林京的故事,可能没那些名将那么出名,可正是因为有他这样的人,用 “舍小家顾大家” 的选择,才撑起了那个年代的民族脊梁。 对此,你有什么看法呢? 【信源:《纽约时报》1938 年 3 月 24 日报道、《中华民国抗战阵亡将士名录》、《忻口战役作战详报》】