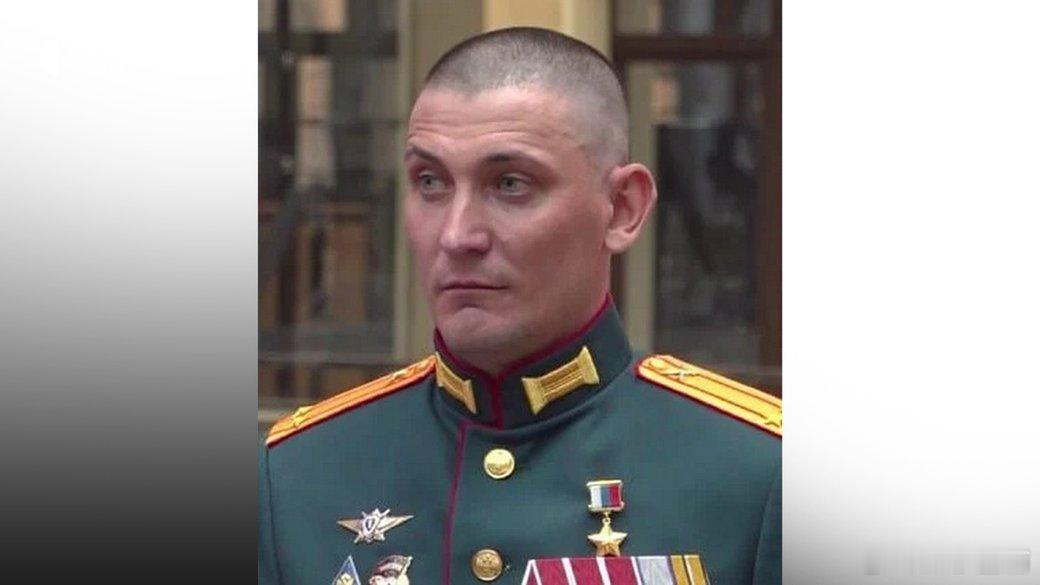

俄罗斯宣布了,10月8号,俄罗斯爆出一个大消息,调查了小半年的三防部队司令被炸死案子终于查完了,更多吓人的细节也给抖了出来,你肯定想不到现在的暗杀已经高科技到了什么地步,简直和电影演的一模一样。 事情要回到今年4月,俄罗斯陆军中将、三防部队司令基里尔·库拉科夫,被人发现死在自己的私人住所里。 刚开始,官方的说法很模糊,大家都猜是不是出了什么意外,毕竟现场看起来没啥搏斗痕迹,也不像有人闯进去过,一个掌管着如此敏感部队的将军,死得这么不明不白,高层当然震怒。 可这半年的调查,却挖出了一个越来越惊人的真相,最近公布的结果彻底推翻了“意外”的说法,这不是偶然,而是一场精心策划的、用了高科技手段的“定点清除”。 那杀手是怎么做到的呢?说出来你可能不信,人家根本就没靠近过将军的住所。 调查发现,凶手是动用了一架经过改装的商用无人机,这架无人机悄无声息地飞到将军书房的窗外,然后精准地投下或者发射了一枚小型特制炸弹。 这枚炸弹的威力是经过精密计算的,刚好能在房间里造成最大杀伤,但又不会过分波及周边,更绝的是,它很可能用了某种复合引信,确保一碰到目标就立刻爆炸。 整个过程,从无人机的远程超视距操控,到对将军生活规律的精准掌握,再到炸弹的投送和起爆,简直是一气呵成,像一场“手术刀”式的打击,俄罗斯调查方最终认定,这背后大概率是境外特种部队或者专业情报机构在操盘。 库拉科夫将军的遭遇,其实给我们所有人都提了个醒,大国之间的暗战模式,已经彻底升级换代了。 想想以前的暗杀,不是派间谍枪击,就是偷偷下毒,但现在呢?核心技术变成了“非接触”,操作员可能坐在几千公里外的安全屋里,像打游戏一样,动动手指就完成了任务,这不仅安全,还极难追查。 而且,现在的手段是“高低搭配”,用市场上就能买到的消费级无人机,配上特制的小型弹药,成本不高,效果却好得吓人,这直接模糊了前线与后方的概念,让任何重要人物的住所,都可能不再安全。 说到底,这场暗杀的成功,关键还在于精准的情报支持,对方一定早就摸清了将军的日程、住所结构,甚至知道他那会儿在哪个房间,这背后,必然是网络入侵、信号侦察和人力情报共同作用的结果。 一位专门防护核生化威胁的将军,最后却被一架小小的无人机精准刺杀,这本身就是一个巨大的讽刺,也赤裸裸地展示了现代冲突的形态,它早已不只是坦克大炮的硬碰硬,更是算法、传感器和情报网络在阴影中的无声厮杀。 这件事,我觉得最让人后背发凉的一点是,它可能不是一个终点,而是一个危险的开始。 第一,这意味着“斩首”的成本和门槛正在大幅降低, 以前想干成这种事,得派特种部队渗透,组建地下网络,风险高、动静大,现在呢?一个技术过硬的小团队,用市面上能搞到的设备改装一下,就可能对高价值目标造成致命威胁,这简直是把过去只有大国才玩得起的“王牌”,变成了可能流入黑市的“危险商品”。 第二,它彻底颠覆了“安全防线”的定义, 以后保护重要人物,光靠铜墙铁壁、防弹衣和保镖人墙已经不够了,必须建立一个立体的“科技防护罩”。 比如能随时探测和拦截无人机的系统,严格管理周边的无线信号,频繁进行网络反渗透检查,还有就是核心人员的行程信息必须做到极致保密,安全,正在从一种物理状态,变成一场全天候的电子攻防战。 最后,这事儿也引出了一个很麻烦的伦理问题, 当暗杀可以做得这么“干净”、这么难以溯源,它会不会变得更容易被使用?会不会让一些势力养成“解决不了问题,就解决提出问题的人”的坏习惯?这会让大国博弈变得更没有底线吗? 对我们普通人来说,这场发生在将军书房的暗杀,也是一个深刻的隐喻,技术带来的便利另一面,可能就是精准伤害的能力,它在提醒所有国家,在努力打造更锋利的“矛”的同时,千万别忘了锻造更坚固的“盾”,未来的安全竞赛,注定是一场在数字和物理世界同时进行的、更复杂也更隐蔽的较量。